陈克华好鸟挡路

陈克华十九岁就获得时报文学奖叙事诗奖,行医之余,他天天写诗,也以画画疗愈自我。(黄子明摄)

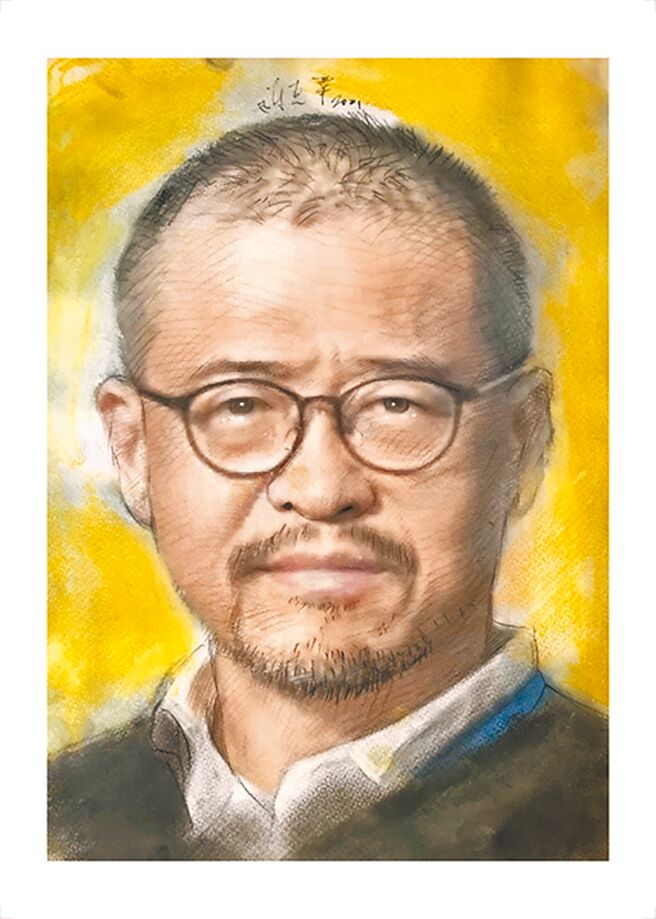

陈克华自画像

好鸟(斑马线文创提供)

「什么才叫同志诗?为同志运动而写?为同志而写?还是由同志写的诗?」诗人陈克华自创作新诗迄今,总是不脱「同志」标签,他曾认为诗、文学都是谈人性,没有性别之分,自己也不需要被定义为同志诗人,而只是诗人!

寻求自我认同

然而「这个时代,我觉得是不利于文学的,各自抱群取暖,没有普遍共通的阅读经验,只熟悉某部分的文学、某些人、某些诗风。」近年陈克华有感于读诗、写诗被迫「具象化」,在网路世代,文学分众互不往来的当代,他试着抛出一册「同志诗」,即便「什么是同志诗?」「是否是同志诗?」在台湾仍然很模糊,但他希望至少能丢出来讨论。

从一开始写诗就在寻求自我认同中摸索打滚,「高中、大学时曾以为自己是世上唯一的一个同志,直到大四才找到生活中第一个同志朋友」;曾在职场的权力场域感受到不友善;曾因性取向而被恐吓勒财,向媒体投书〈我的出柜日〉;推出亚洲第一本同志诗集《善男子》,仅管一直以来持续在创作里表达同志情感,今年陈克华仍以「更明显」的同志诗集结出版《好鸟挡路》选集,作为自己的生命编年史,也是送给当下的一分礼物,现在的自己,不管外界认知为医生、诗人、艺术家、同志,他都能自在做自己。

捕捉诗的闪电

自嘲经历过「青春玉女」、「肉弹脱星」,到如今「削发为尼」阶段的同志书写历程,陈克华认为《好鸟挡路》选集也反映了自己性别取向的接受历程,「1979年,刚开始写诗的时候,写〈骑鲸少年〉还是很隐晦的。」而在他内在冲击最汹涌的大学时期,就以〈星球记事〉获时报文学奖叙事诗奖,也是当时最年轻的得主,陈克华说:「那阶段是逐渐确定的过程」。

陈克华也曾是同志基本教义派,在他所谓的「肉弹脱星」阶段,写〈肛交之必要〉,写器官、性、暴力,对社会制度,对人类进行批判。在如今耳顺之年,回看自己曾经的愤怒,在感情上多次全然的付出,他轻淡地说:「一代代关心、争取的都不同,其实同志处境不是看同志运动里争取了多少,不是法律上给予了多少,而是有多少同志真的愿意出柜」。

陈克华的诗也写花莲、写科幻、写父亲,写诗对陈克华而言缺的不是灵感,诗对他而言是最熟悉的表达方式,在父亲过世后,他要求自己有纪律地写,每日地写,捕捉那千分之一秒「诗的闪电」,陈克华说:「只是让自己对诗百分之千地服从。」也顺从他从16岁高中生岁月,在相思树下吹着海风时,当相思树种子落在脸上得到的醒悟,那就是:「我要写诗!」