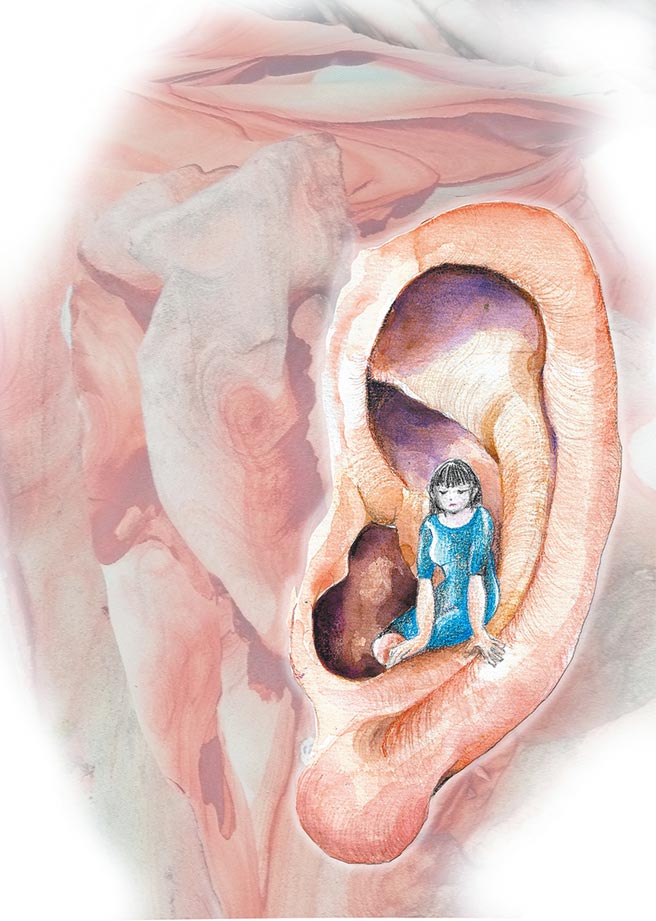

耳朵(上)

图/杨之仪

汪钧翌

1.

老人家的丧礼如果讲究一点的话,实在是太久了。幼慈坐在放有软垫的椅子上,一边在心里抱怨,一边想着谁还没来,这可是刘大叔的告别式呢。刘大叔在这个地区算是意见领袖,也当过里长,但最知名的主要还是刘大叔开的大卖场,刘大叔的大卖场对当地人来说就是一个指标。

幼慈看着宏裕进进出出的,好像永远都忙不完一样。宏裕是刘大叔的儿子,也是幼慈的未婚夫,不太爱说话,就喜欢埋头苦干,所有的事都自己来,宁可自己来也不跟别人说话,就算说了也只是几个单词,惜字如金。但这样的形象在别人看来是很老实的,特别讨人喜欢,尤其是几个欧巴桑,都喜欢逗宏裕,都问宏裕什么时候要做她们的「女婿」,甚至开玩笑说是幼慈勾引宏裕,幼慈有的时候就想赏那几个欧巴桑两巴掌。

丧礼的大小事,宏裕都不准幼慈做,这就无聊了,一无聊,幼慈就想帮人家挖耳朵,幼慈是天生的好手,还很好学。平常没事就去给专业的挖耳朵,把一些手法偷偷学起来,挖个几次,几乎就能出师了。除此之外,幼慈还会上网查耳朵内部构造的图片,那些专有名词都会背了,那图上的耳朵就跟自己家一样,幼慈比谁都要熟悉。不过技术、知识都还是需要实践,宏裕的耳朵就成为那个白老鼠,幼慈在宏裕耳朵里不断试验、创新,宏裕还是不说话,痛的时候身体才会抖那么一下,幼慈把宏裕的耳朵挖得干干净净的,像他们的家一样。

幼慈把注意力集中在耳朵上,每个人的耳朵长得都不一样,刘大叔的丧礼瞬间就变成幼慈的耳朵博览会。幼慈的目光四处看,真的像逛街了,幼慈朝门口一看,一只耳朵小得不像话,幼慈知道是「老鼠」来了,在门口鬼鬼祟祟的样子。

「老鼠」是这附近的老住户,驼着背,做什么事情看起来都像小偷一样,看人的眼光都不完整,不是斜的就是瞄的,好像大家都要害他,真的把自己当过街「老鼠」了。老鼠每天照三餐烧香拜佛,虔诚到不可思议的地步,好几次幼慈经过老鼠家,老鼠永远都在那烧纸钱,远远一看那升起的烟,都以为失火了,幼慈有时都想劝他出家算了。有被害妄想症的人常常都特别强势,不让就是不让,深怕自己被生活骗了。

幼慈永远记得刘大叔跟老鼠在社区大会上大吵的画面。那社区是海砂屋,为了拆迁的事,刘大叔跟老鼠杠上了,吵到一半,刘大叔当场就中风,后来花了好几个月才能自己走。老鼠怕别人怕得要死,害人倒是一流的。老鼠很想赶快拆了这海砂屋,但他太急了,好多人都在怀疑老鼠大概是有什么意图吧。

幼慈看了一下时间,又开始在心里抱怨着刘大叔的丧礼,真的是太久了,幼慈都搞不清楚到底是第几天了,幼慈认为丧礼就是应该短一点,就像「小小」的一样。

五年前,幼慈当年才六岁的儿子「小小」,失踪了。幼慈当时还在刘大叔的大卖场当打工小妹,一个老员工带小小去公园玩,小小就这样失踪了,那老员工哭得要命,比幼慈还伤心,幼慈连哭都来不及,几乎就快昏倒了,后来小小还是没有消息,刘大叔就把那老员工给辞了。

虽然说是丧礼,但那是幼慈的爸妈私下办的,他们也不明着说,但谁都看得出来,幼慈就是不懂,他们怎么就觉得小小死了呢?小小就是失踪了,谁也不能证明他死了。幼慈在小小的丧礼上,看着一群人翻着小小的照片,说小小有多么可爱、聪明、贴心,幼慈就觉得他们在放屁,他们根本不认识小小。在幼慈心中,那场丧礼根本不是丧礼,幼慈一辈子都不会承认的,幼慈的爸妈只是想要赶快继续他们的人生。幼慈跟他们可不同,幼慈只是觉得如果丧礼短一点,就不用难过这么久了。

宏裕终于慢了下来,趁着空档朝幼慈使了一个眼色,这表示幼慈可以先走。幼慈起身,下意识地摸着肚子,大摇大摆地走向门口,心里想着:「孕妇就是有各种特权。」

2.

刘大叔曾经住过的那栋海砂屋已经拆两个礼拜了,噪音不是问题,问题是噪音呈现的方式,要嘛近乎无声像是融入街道的声音、要嘛就直接是大爆炸,只有零到一百,没有中间值,幼慈就是知道也没用,每次都还是被吓得精神衰弱,永远习惯不了。再说,幼慈还是个孕妇,吓到的可不只是一个人,宝宝会听的,这种胎教说得过去吗?只要声音变大,幼慈就会用双手盖住肚子,好像这样就可以盖住宝宝的耳朵。

作为刘大叔卖场的接班人,幼慈的管理能力早就是老板的样子了,虽然高中没毕业,但管理这种事就是天分,没天分你读到博士还是什么都管不了。幼慈对几个大学实习生的态度很不满,不是打混摸鱼就是出包,补货、上架、结帐、算钱,就是会错,书都读到哪去了?幼慈认定了读大学就是个奢侈、做作的事,这些孩子把打工想成什么了?没办法补考的,做不好就是滚蛋,打工你也要当命一样在做,不然你什么事可以做得好?

几个大学生跟海砂屋的噪音毁了幼慈的早上,闷得很,一个店员跑进卖场的办公室,说一个男的把车停在卖场大门口,货车进不来,对方似乎很强硬的样子,幼慈二话不说就走出办公室,正愁没人开刀呢。

幼慈慢慢的走,发飙也是需要酝酿的,不然就太假了,没有气势。这段短短的路程就是幼慈的后台,灯光跟布景都在那了,幼慈这个大演员已经准备好了。那男的是一个大汉,两只手臂上都有刺青,双手插着腰绕着一台黑色的宾士来来回回地走,宾士的后面是货车。旁边的店员都不敢说话,一看到幼慈来了,所有人开出一条道,幼慈淡淡的说:「开走。」那男的以为幼慈还没说完,愣了一下,反而有点慌张的说:「这里有红线吗?有规定不能停吗?你家的吗?」都像念台词了。这男的一看就不是这里的人,就是闲来无事找麻烦而已,这里的人谁不知道这大卖场的门口是一个禁区,光是站着都不行。附近的店家都出来看热闹了,幼慈就喜欢这样的舞台,还刻意等着观众入场呢,人太少了会没劲。所有的观众都在等待幼慈下一个动作,那男的不走了,不自然地靠在宾士上,他也在等。幼慈慢慢绕着货车,慢慢地坐进货车里,准备要兜风一样,说:「走不走?」最后通牒了,那男的说:「不走!」,幼慈直接往宾士的车屁股撞下去,那男的慌了,断断续续的说:「我要告你!我要告你!」幼慈再撞第二下,这时旁边的观众就笑了,那男的只好上车,逃走了。幼慈走下货车,说:「还没赔钱呢。」

几个欧巴桑过来找幼慈,他们像戏迷一样,把幼慈团团围住,只差没要签名了。

幼慈回到办公室,坐在扶手椅上,深深地呼了一口气,终于,这股气是找对地方了。放松下来,人舒服了,幼慈就开始回想刚才的事情,这样一想,幼慈发现自己真的是个老板了,这不只是卖场员工这样认为,附近的人也一样,这就更确认老板已经不是刘大叔了。幼慈好不容易缓下来的情绪,现在又想念起刘大叔了。

由于宏裕在外面有自己的工作,对大卖场一点兴趣也没有,等到幼慈嫁进来,刘大叔就会把卖场交给幼慈,这件事已经决定好几年,幼慈一刻也没有闲着,基本的工作也是做得滴水不漏,但私底下偶尔也跟刘大叔讨论卖场的未来,幼慈的野心很大,想把卖场弄成复合式的,弄个咖啡店、小书店也不是不可能。不过幼慈心里最感谢的还是刘大叔的信任,幼慈已经把刘大叔当成自己的爸爸了,也把自己当成一个亲女儿,刘大叔老婆很早就过世了,当时中风的时候几乎都是幼慈在照顾,刘大叔也复原得很快,谁知道刘大叔脾气也很硬,复健之后,常常自己一个人去散步,都不要人跟,就在附近的堤防摔死了,头整个裂开来。中风根本没什么,散步才要了他的命。连孙子都还来不及看呢。

幼慈走出办公室,在卖场的二楼晃,海砂屋的声音终于没了。幼慈注意到一个男孩,还没看到脸,就觉得很熟悉,是耳朵,那男孩的耳朵很像小小的,耳垂长长的,很有福气的样子,不过小小不喜欢自己耳垂长长的。幼慈有点不知所措,随手拿了架上的几包糖果,走向那个男孩,幼慈蹲下,对着男孩说:「弟弟,这些给你,你怎么一个人?爸爸妈妈呢?」

男孩转过头来,接过糖果,只是看着幼慈。幼慈说:「找不到爸爸妈妈吗?」

男孩的手指向后面,幼慈朝着后方看过去,一名男人正在挑选毛巾,幼慈慢慢站起身,外面突然又传来海砂屋的巨大声响,不过幼慈像是聋了,一点反应也没有,幼慈看着眼前的男人,是谢立诚,小小的生父。(待续)

个人简介

汪钧翌,1992年生于新北,实践大学音乐系毕。现为剧场编剧。

得奖感言

一直对于小说有着近乎偏心的喜爱,在写作生涯迷惘的时期,这个肯定于我而言是个很大的鼓励。面对写作,没有更多的话要说了,就是继续写下去。

感谢评审老师、感谢时报文学奖、以及写作路上支持过我的人。