云林水利会复刻石笱 引水灌溉农田

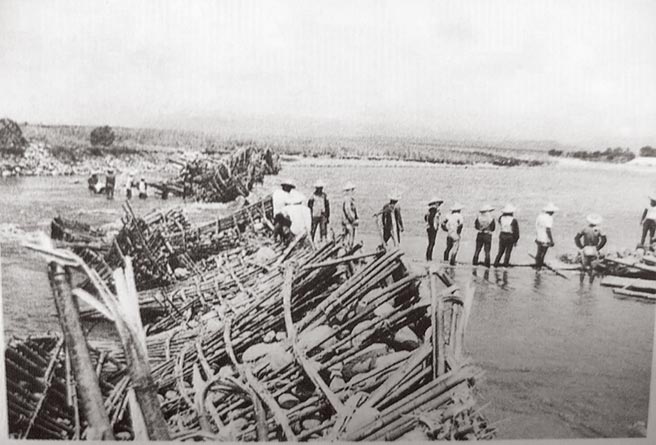

5、60年前,云林农田水利会利用竹子、石块制作椎状的临时拦水坝,放在3个进水口,称为石笱,工业发达之后走入历史。(云林农田水利会提供)

云林农田水利会本着「吃果子拜树头」心情,找当年工人复刻石笱置放于浊干线2号进水口,作为水利环境教育。(云林农田水利会提供)

5、60年前,云林农田水利会利用竹子、石块制作椎状的临时拦水坝,放在3个进水口,称为石笱,工业发达之后走入历史。云林农田水利会本着「吃果子拜树头」心情,找当年工人复刻石笱置放于浊干线2号进水口,作为水利环境教育。

由竹竿、石块组成的「石笱」(笱,念狗)又称竹笱、笼仔笱,浊水溪畔的林内乡乌涂村、林中村民当年受雇于水利会,在干枯河床绑笱,把20至30根桂竹绑成笋状的笼子,用牛车拖到要拦水的溪床,用人力接龙把石块放入笼内,称为「落笱」。

水利会表示,把笱笼放入溪水、在笼中装石块,是极耗体力的工作,常需要在水下做,闭气功夫要够强!竹笱堆排起来变成临时拦水坝,可改变水流与擡高水位,把浊水溪引入浊干线沉砂池,灌溉造福34万5000公顷农田。

水利会表示,工商业发达后,拦水材料改用镀锌石笼,以挖吊机、四轮搬运车运输,构筑起来的临时拦河埧比石笱更坚固。

浊干线2号进水口原本还留有几座石笱,但日晒雨淋已损坏。云林农田水利会认为,该会拥有全台唯一获环保署「环境教育设施场所」认证的农田水利环境教育园区,决定找老师傅复刻几座石笱,留下历史文物,日前已施作完工。

乌涂村民说,60岁以上的村人对石笱记忆深刻,感恩这个时代产物让他们当年赖以赚钱生活。乌涂村的民生国小也把绑笱列为本位课程,缅怀先人的技艺与生活。