公共艺术变身!从静态装置到动态体验 社区营造更活泼

水谷艺术策展公共艺术,结合在地社区文化并试图扩大同温层。(水谷艺术提供/李怡芸台北传真)

台湾公共艺术政策推动30余年,历经多次修法,今年文化部正式发布修订版《公共艺术设置办法》,经统计公共艺术设置约有65%为250万元以下案件,新修办法采分级办理,促进多元发展鼓励兴办机关自办,据水谷艺术总监暨策展人彭才瑄观察,公共艺术愈来愈多元,从静态的艺术品逐渐转向为动态体验。

依《公共艺术设置办法》,兴办机关办理公共艺术总经费在新台币50万元以下者,可经审议会同意纳入基金或专户,由兴办机关自行办理;总经费逾50万至200万以下者,得办理公共艺术教育推广、民众参与、美感培养、艺文体验、艺术计划、环境美学、策展及其他相关事项。彭才瑄指出,与其以200万元以下做一个小小的装置物,愈来愈多单元更乐于将经费用于动态体验甚至进而成为社区营造,鼓励民众参与。

彭才瑄指出,过去公共艺术已有很制式流程,竞图、评图、发包工厂、安装、维管,需要的人力少,因此容易用很少的人力完成很大金额的计划,而今更多时候公部门对公共艺术的节庆化乐观其成,而他由自己策展《给平凡人的万华散策》经验,观察发现「若在一个定点放少数作品,观众可能不过就1000个,但如果放到艺术节的尺度,观众可以到3万、5万左右」。

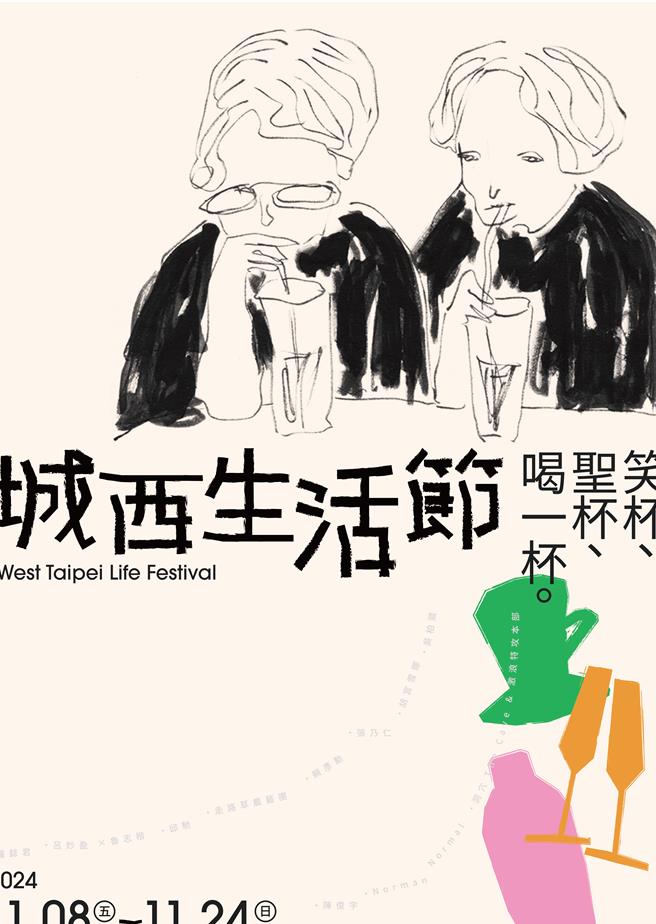

除了以艺术节形式串联场馆可放大参观人数,也因为活动形式往往更倾向沟通在地文心,更容易让不曾接触过专业艺术场馆的民众有意愿和兴趣由公共艺术开始,走入专业场馆接触艺术文化。以11月8日将展开的2024城西生活节为例,横跨城西的剥皮寮、西门红楼与台北市电影主题公园,透过11组艺术家创作转译万华「饮」的叙事,并在艺术家作品外,结合深度走读、展区导览等,将美学教育放入社区互动中。

水谷艺术策展公共艺术,结合在地社区文化并试图扩大同温层。(水谷艺术提供/李怡芸台北传真)