看不见的女儿,以及看不见的父亲

插画/龚万辉(宝瓶文化提供)

(宝瓶文化提供)

插画/龚万辉(宝瓶文化提供)

插画/龚万辉(宝瓶文化提供)

曾经有一段漫长的时间,像电视上不断重播的影片,我和W总是并肩而坐,在那间明亮的诊所里等待叫号。那白色的场景,硬邦邦的塑胶椅上,坐着互不认识,却似乎都漂浮在相同情境之中的人们──给公司请了半天假,仍穿着上班套装打开笔电的女人;化了妆而抱著名牌包包的少妇,或者一对臃胖的中年夫妻,无语而相依地打起瞌睡……似乎在那里,每个人都等候了太长的时间,而常常挂着一种被磨蚀的,空洞、抽离的表情。我总是擅自把那幕情境想像成科幻剧某些常见的场景,那巨大废车场一样的地方,弃置着那些瑕疵处处的机器人,战损的、断手缺脚的报废品──

那些候诊的人皆是不孕者。失去延续基因能力的人类,仍苦求各种人工的技法,奢望制造出一个生命。

不知为什么,在我身处的年代,那样的人真是太多了。

我总是在诊所里排号而至整个上午的时间都虚掷而逝。终于轮到我的时候,却又因为坐得太久而整个人虚虚浮浮的,任由护士引领到那个隐蔽而狭小的房间里──呃,是的,你必须一个人待在里面,把尚留着体温的白浊液体灌进塑胶小罐子里,从一扇小暗窗,传递到另一头看不见全景的实验室里。

如今回想起来,那些小房间并排而像时钟旅馆的排列方式,而且隔音其实并不好,我会听见护士在门外闲聊午饭要吃什么,或者隔壁房间的另一个人扭开水喉洗手的声音。而我独自被留在那个房间里面,坐在幽暗灯光底下,看着小电视机播放着消音的欧美A片(呃,为了让你比较容易进入状况?)。总是在那幽暗的时刻,我会想起少年时候的自己,也曾经如此孤单地,把自己反锁在跟弟弟共用的睡房,企图把整个世界锁在门外;或是一个人蹲在学校污脏的厕所隔间里,盯着墙上莫名其妙五爪划过的褐色屎痕,无望而贪恋地,重复相同的动作──

那随即就哗啦啦跟着马桶水一齐冲掉的,或者在卫生纸上干涸成鼻涕化石那样的,无效的时光。

一如房间里那扇小暗窗的后面,科幻电影般的实验室里,冒着冰雾的低温冰箱塞满了一排一排试管,里头皆是陷入了永冻休眠的人类之卵。它们在某个时刻停止了细胞分裂,停留在初生萌发的一刻──那似乎是人类以执念发明出来的,将时间按停的其中一种方法。我亦忍不住想像那些看不见的细胞核之中,皆携带着螺旋状的一句密语,如书页里夹着一张留言字条,等待有人把它揭晓。

但我始终没有成为一个父亲。

多年以前曾经在小说中任意搬弄的情节,一对年轻的夫妻陷入无限寂静的时光,如今却像是该死的预言。那些小说情节仿佛穿透了一层看不见的薄膜而渗透到现实中来。现实中的我,后来站在简陋的医院病床边,目睹医生用钳型铗从W之膣中夹出了血淋淋之肉块,那未及成形即夭折的人类胎儿。或许从那一刻开始,我和W都觉得无法再这样继续了。不想再重来,那些按表操课的步骤,永远不能理解的缩写英文名词,以及那月历上画满的圈圈叉叉……那一段孵梦的旅程,经历了好几年,就这样结束了。

这段虚无之旅程,我知道W其实承受的伤痛,远远比我多了太多。

但有时候我仍会独自想像,比如在脸书上看见同辈朋友们晒娃的照片,或者无意间在跳转电视台的时候看到的那些电视剧或电影──请回答1988、是枝裕和的海街日记,或苏菲亚.柯波拉的Somewhere……那样的时候,我会偷偷想像,如果我有一个女儿的话,我将如何向她描述我身处的,这个紊乱又灿烂的世界?会由我教她认字,握笔写下自己的姓名吗?或者,我会将我所知道的一切知识和技艺,一点一点地告诉她?

但有什么总是在这里就断裂了。

一如我沉默的父亲,曾经在多年以前,下班的午后,仍穿着汗臭的衬衫而兴致勃勃地要教我打乒乓球。我的记忆里此刻仍可以听见乒乓球弹跳的声音。想起那时的父亲,应该就是我现在的岁数吧。而我在那情境中还是少年。我们各据着乒乓桌的两端,握着球拍,互相扣击着那刁钻的白色小球,发出一种节奏重复而清脆的声响。但那时的我,其实并不耐烦那永无止境的基础练习,只期盼打球的时间早一点过去。而我的父亲,却总带着一种想掩饰起来,但似乎是当时的我所不能理解的疲惫感。

我始终没有从父亲身上继承乒乓球的各种技巧。更多珍贵的经验,已经随着时光而恍恍失传。如果我真的拥有一个女儿的话,我可以告诉她什么而不令她觉得无聊而厌烦呢?然而我努力从少年记忆中考古挖掘出来的,似乎也只能是日本动画片、古老的电脑游戏,和那些褪色消失的老街之景。那些曾经任我虚掷的时间此刻皆如玻璃碎片,如河上之光闪闪烁烁。

那些时间留下的细节琐碎而无用,不曾看懂它们在未来所指涉的意义。一如一座城市地图缩影般的电路板,或者大学时的艺用解剖学课本,必须一一死背皮肤之下的肌束和骨头的名字,却无从明白生命运转的方式。

后来我才明白,我以为我在小说里虚构出了一个女儿,或许,其实我只是贪恋于扮演着想像的父亲──可以任意切换着不同角色的,复数的父亲。

我也曾经想过,若在科幻故事那样的平行时空里,一切皆如预想那样,真的有一个女儿在过去的一刻哇哇诞生,那我会不会如同那些忙着生儿育女的朋友们,成日被淹没在把屎把尿、喂奶、换尿片,长期严重睡眠不足的恍惚之中,而终于决定放弃继续写完这耗费时日而漫漫无期,且似乎也换不了多少实质回报的小说。

所以这本小说的完成,其实有点像是钢之炼金术士的等价交换──以看不见的女儿,换取了一个情节零散的故事。

如你知道,后来瘟疫来袭。末日隐喻的现实的各种细节,因为身陷其中,而显得太过切身和巨大,也不免就这样渗进了小说里──城里之人倾巢而出抢购粮食和卫生纸,然而明亮又现代感的购物商场却又在下一刻就空无一人。每个人在隔离时期禁锁于房间里,凝视着孤独,侧耳倾听隔壁房间的声音。以及漫长无边的孤单时刻,面对巨大灾难的各种想像和恐惧……

我在瘟疫失控的国度,把自己关在房间里面变成无比合理的事。如吐丝作茧之虫类,我每天在固定的时间里写字,一天却只能以一千多字的进度匍匐而行。每每是日光倾斜而知当下的时刻,望出窗外,是对面的另一扇窗,相隔很近。窗子里是一家印度人,有时他们为了通风,会把窗子打开一道缝,我就会听见和笔下的小说情节格格不入的印度歌曲。那一阵子,不知为什么,在浮躁而寂静的城市顶上,天空常常出现异常绚丽的夕阳和云彩。

我有时不禁会想像眼前这一切,因为一场疾病而毁灭的模样。

那些原本深藏在不同房间里暗涌的故事,会不会像草地的石块被突然掀开一样,那些人类的贪婪、幻梦、败德和美好,皆如突然裸露在日光底的虫蚁,仓皇逃散,或者隐匿在更深的梦境皱褶之中。也许到最后,像倾斜的积木而无人可以扶持,这座城市就这样无声而绚烂地倒下了。我这时才有些不可告人的侥幸──亲爱的,妳无须目睹我身处的这个世界,其实这样也没有什么不好。

小说是虚构的,因瘟疫而不断攀升的死亡数字是真实的。小说是虚构的,而孤独必须是真实的。我在这段漫长的写作过程,一直想像着我牵着一个看不见的女儿,可能已经是十二、三岁的少女模样,会开始和我赌气、抵抗,而我们两人身处这座颓坏的无人之城亦如梦游一样。我开着一辆烂车,依着和所有人相反方向的路线,开展了我们的公路旅行……

或许我原来想写的其实是一篇关于逃亡的故事,赶在一切消亡之前。

又或许,我只是在重复一段早已演练过的路程而已。

我记得父亲过世之后,我曾经在一场梦中跟随着他,回到他出生的乡下。我对那处地方其实仍有着童年印象。那是一幢非常老旧的店屋,是我阿公留下的杂货店。那里恒常停留幽暗的光度,而且充满着各种干货混杂起来的气味。小时候,我对那杂货店里的一切都感到好奇,我会偷偷把整只手臂埋进米袋里而引来大人责骂。但那时的老店已是迟暮了。我长大之后就不曾再回去那里。而现实之中,那间杂货店在多年后的一天,被熊熊烈火吞噬,彼时已经没有人住在里面了。

梦中的我坐在父亲的车上,从车窗看去那童年记忆的原址,如今却只剩下被火熏成黑色的梁柱。木造的门窗、楼梯皆只剩下炭条。原本幽暗的店铺,因为屋顶都没了而充满阳光──那里真的什么都没有了。父亲停下了车。我跟在父亲的身后,踩进那座废墟之中。

在那荒芜的情景里,父亲叨叨絮絮地告诉了我很多他留在这里的往事。似乎是眼前的一切已皆然颓败,而必须以更多的故事去充塞那空洞的现实。但我发现,在那处处破绽之中,比故事更早一步占据了全景的,却是各种不同的荒草和蕨类。那些绿色的植物,在人类离弃的时间里,它们无声而坚毅地在这里发芽、扎根,从零星的枝叶慢慢衍生出更多的枝叶,终于慢慢地把整个流失意义的空间占据成一座丛林。

我站在那失去了原有形状的废墟里,不明白父亲载着我回到这里的原因。突然听见细微而尖锐的叫声,草丛的绿叶颤动,走出了几只蹒跚学步的幼猫。那些小猫各自拥有不同的毛色,眼睛都是灰色的。牠们似乎不曾见过人类,好奇而无惧,对着我和父亲嗷叫,小小的肚子起伏如风箱。

父亲蹲了下来,说:「看起来都还不到一个月大呢。」

那群猫崽似乎无有父母,好像本来就是从那座弃置的废墟中孕育出来的。牠们彼此打闹着,追扑着草丛之间闪现的小灰蝶。我在那框破败又生气盎然的情景之中,仿佛站在过去和未来的交界。回头看父亲,父亲却往更深处走去了。他的背影渐渐隐没在草丛之中,像一枚枯黄的落叶,融进了一整片斑驳、深邃的绿色里。

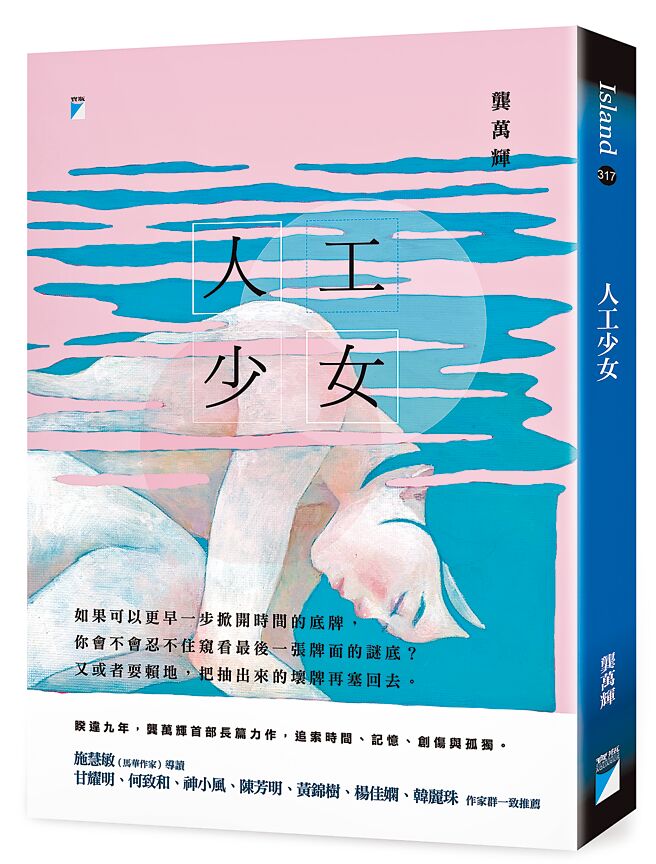

(本文摘自《人工少女》一书后记,宝瓶文化提供)