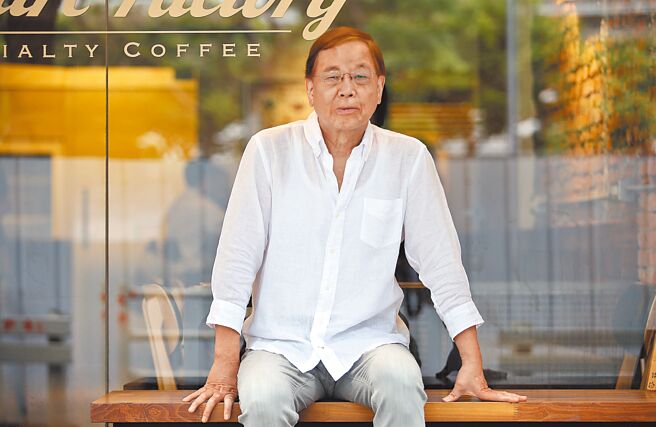

少爷陈铭磻 写作悟人生

作家陈铭磻谈写作,认为是一件痛苦却又快乐的事。(姚志平摄)

(联合文学提供)

从桃园跳上客运,路上不堵车的话,半小时就可以抵达台北,这趟不短不长的车程,是陈铭磻独特的个人时光,离他熟悉的台北既远又近,像是碰触了现实的边缘,一如他近期出版的散文作品《我的少爷时代》;他说,这本书是写给71岁人生的忏情书、道歉信,字字句句都斟酌,最终抵达自我。陈铭磻形容:「是写作的苦痛带我找到快乐;写作是有话想说,而我一辈子都在练习说出更好的话。」

■跟着记者老爸跑新闻

陈铭磻出生于1951年,自小在新竹成长,是首届时报文学奖报导文学优等奖得主。1978年在《中国时报》人间副刊前主编高信疆的挖掘之下,以〈卖血人〉一文报导卖血者的背后故事,引发热烈回响。他毕业于世界新闻专科学校广电科,曾担任新竹县锦屏国小老师,爱书人杂志主编、中广电台、宝岛新声电台广播节目主持人、号角出版社发行人等,同时曾以作家身分担任作文补教老师。

陈铭磻从小爱写、能写,其来有自,他的父亲是新闻记者、号角出版社创办人,他在家中排行老三,上有两位姊姊,下有三位弟弟,两个妹妹。他是家里第一个儿子。

回忆从小跟着记者老爸跑新闻,看他写稿,在还没有电脑的年代,每天跟着爸爸到火车站寄送稿件,成为他非常难忘的记忆,「因为爸爸,我觉得写稿是一件有趣的工作。写在纸上的文字,第二天变成报纸铅字,对我而言也很神奇,越来越喜欢。这些美好的开端,让我对写作从一开始就有浓厚的兴趣。」

小小记者登场的时间到了,1969年,正是台湾少棒风行的时期,陈铭磻跟随父亲到清华大学采访七虎少棒队集训,并且写成报导,因着丰富、深入的贴身报导内容,最后这篇报导成为他父亲同业争相引用的新闻通稿,真正发挥写作报导的力量,令他颇有成就感。

陈铭磻回忆,少棒队集训有太多战术没法真正对媒体公开说明,他换了聊天主题,因此打开队员们的心,「我那时和他们聊了好多鬼故事,他们从台湾不同地方来,离乡背井,聊鬼故事时又惊又怕,后来一切就变得轻松、亲近,因而可以聊他们当下的状态。」

■写作令人痛苦又快乐

写别人的故事,累积厚度,写自己的故事,拓展生命的深度,陈铭磻19岁就当上国小老师,当时到交通并不方便的新竹县锦屏国小任职,他说刚到山上小学的时候三、四点就下课,刚去时还没有电灯,他开始养成带书上山阅读的习惯,也开始笔耕、投稿,陆续在《国语日报》、《征信新闻报》(《中国时报》前身)、《联合报》、《新生报》发表。

对陈铭磻而言,写作过程令人痛苦,写作行为也痛苦,「熬夜写作,伤身又伤心,我现在走路还有点小驼背。」但写作对陈铭磻而言是一件快乐的事,「能够透过写作处理人生,这件事情让我更加明白,假如我的人生没有了写作,我该去哪里找到快乐?」

快乐对陈铭磻而言很单纯,「当我打从心里彻彻底底喜欢一件事情,而我又做了这件事情,这就是快乐。」曾经走过穿AB裤、喇叭裤年代的陈铭磻,以新书《我的少爷时代》向生命致意,回顾过往,他幽幽地说,文学,仿佛人生的全部。