書評/想了解遊戲開發種種的眉眉角角?就來讀這本《通關升級!》

图/大家出版

「游戏设计师必须拥有许许多多技能,且必须要热爱玩游戏;游戏设计师也应该要可以分辨出一个游戏是好是坏,更重要的是,要能够表达好坏的原因。记住,『因为它很烂』不是一个会让人满意的答案。」

(p.021)

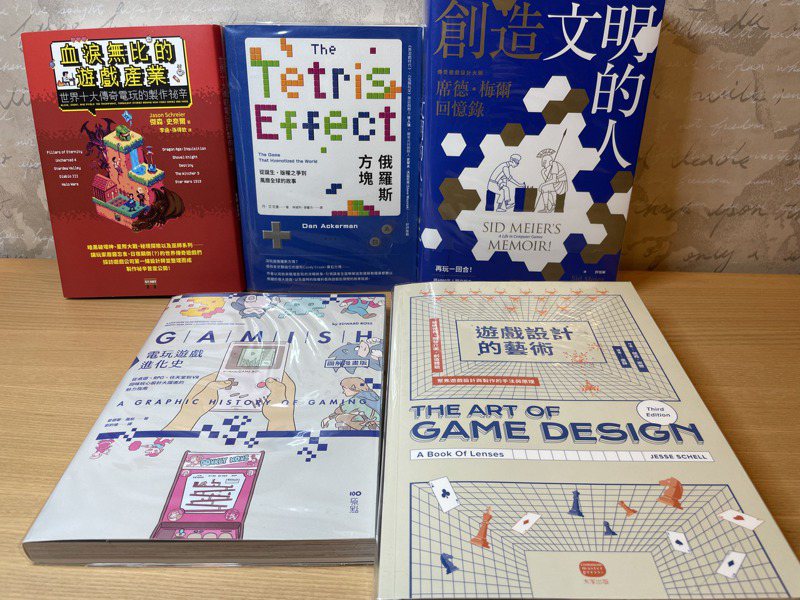

过去几年,陆续有出版社推出电子游戏相关的论述著作,是我等电玩爱好者的福气。

笔者曾在此介绍过、已在台湾出版的书籍,至少有如下几本:

.《俄罗斯方块:从诞生、版权之争到风靡全球的故事》.《游戏设计的艺术》.《创造文明的人:席德・梅尔回忆录》.《电玩游戏进化史》.《血泪无比的游戏产业》

有空的话,作为电玩爱好者,这些好书不妨都可以一一读过 图/笔者个人藏书书影

其中,如果你想要理论化、分析性地理解构成电玩的各种要素,杰西.谢尔《游戏设计的艺术》,是不容错过的经典。大开本、超过五百页的多元内容,从创意发想到获利模式,对游戏的探讨可说兼具深度及广度。不论是有志于投入游戏产业的职人,或单纯对电玩有兴趣的玩家,都能经此得到不错的启发。

而似乎是听到了玩家们「还想要更多!」的心声,同样是大家出版,又在2023年底推出了重磅巨著:

《通关升级!发想创意、构建关卡、设计控制、塑造角色的全方位游戏设计指南》(Level Up! The Guide to Great Video Game Design)

所谓「重磅」一如字面上的意思,《通关升级!》一样大开本,页数则和砖头般的《游戏设计的艺术》相当!两本书叠在一起不但壮观,拿来当凶器大概也没什么问题(误)。

图文并茂:让漫画及图表辅助理解

五百多页的份量看似吓人,因此望而生惧的读者倒也不用太担心:本书有着为数众多的插图,搭配口语化的行文阅读,负担其实并不算重。

作者史考特.罗杰斯是出身美术职的设计师,也因此他将专长延伸到著述之上。这主要来自其写作游戏企画书的经验:

「我喜欢画画,所以会在企画书中加入插画。我发现如果为团队伙伴画图解,他们会理解得很快。」

(p.086)

透过随笔式的插图辅助,确实能帮助读者更轻巧快速地意会文字所要表达的意含。举例来说,在「第三关:撰写故事」中,作者并不以经典但老套的「英雄之旅」结构照本宣科,而是一组七幅的连环图画(p.043~047),具体呈现出英雄克服困难、达成愿望的历程。

线条简单但意象清晰的插图,有时用来描述一些繁复的概念也特别有效。在「角色」章节,罗杰斯为了表现「角色坠落/跳跃」的各阶段动态,于是画了一张动作分解图:(p.124)

图/大家出版

可以看到,作者单只用一张图八种动作,就囊括了大部分「跳」与「掉落」的特色——光是游戏中常见的「两段跳跃」,图中便区分成「跳到最高点时再跳一次」,及「落下到一半时再跳一次」!——显见其视觉传达之精准到位。

本书中绝大多数的配图都像这样,与内文发挥相辅相成的综效。罗杰斯也会在图片加上文字,有单纯说明性的描述、注脚,或单纯有趣的对话、状声词及影像元素的一部分。

中文版尤其值得嘉许的是:他们将所有图片中「全部的」文字内容,都确实翻译了出来,并配上最合适的字型。像作者在谈论 HUD 的图示设计时,就画了一整页的游戏画面作为示范。中文版内页如下:(p.188)

图/大家出版

搭上仿手写的中文字体,看起来真的超像一回事的!仿佛图中所有文字本来就该长那个样子(当然我们知道那不可能:这可是一本老外写的书)。我很难想像在书籍制作上,这方面的工作会有多麻烦,包括翻译、文编和美编,大概都免不了要费一番工夫。大家出版在各种细节之讲究,绝对是用心良苦。

除了辅助说明,罗杰斯包办书中所有的图画设计还有个显著优点:他们便可借此回避掉某些图片的使用版权问题。

讨论电子游戏设计,总免不了要举出一些经典游戏当例子。这时候如果想要放上相关图片,取得授权就会是比较繁琐的额外工作。但《通关升级!》的全部配图,都来自作者个人手绘,即便是知名作品、家用主机,或特定的游戏元素,他也以自己的风格重新诠释。如此一来,便减省了授权方面的麻烦。

当然,这样最累的会是作者。不过看起来他也画得蛮愉快的。而因为图片自制,罗杰斯也就能画出一些有趣的特殊构图,像是将蝙蝠侠跟《古墓奇兵》的萝拉摆在一起之类的。

包罗万有:你不一定要从头读起

托大量插图之福,虽然《通关升级!》那么厚实,实际读起来还是挺轻快的。不过毕竟游戏开发的牵连层面甚广,涉及各种不同领域的知识及观念。如果你有特别聚焦的专业范畴,也能够挑自己特别有兴趣的篇章来读,或许会更有效率。

事实上,虽然我个人是从头到尾循序渐进地将整本书读完,若你在时间上没那么有余裕,我其实蛮推荐在开始读各章之前,可以直接先翻到章节的最后一页看看。

作者总是十分贴心地将整章的关键重点,条列式汇总在章节末尾的固定栏位,称为「普世真理与聪明点子」。以「第十四关:多人游戏——越多人越好玩」为例,该章的总结如下:

.一开始就将多人系统设计入游戏中。.提供玩家各种游戏模式与目标。.游戏玩法决定了玩家的正确数量。.让玩家客制化他们的角色、物品,和世界。.当玩家取得创作工具时,就会出现新游玩模式。.决定你要让玩家与其他玩家在哪道关卡进行负面互动(像是玩家对战)。.玩家永远会做出你最没料到的事,但有时没关系。.不该将多人关卡设计得像单人关卡。

(p.410)

如果有想要进一步了解细节的部分,再回过头去详读就好。就像罗杰斯在导论中提到「这本书是给谁看的?」所言,本书同时也适合在职中的专业游戏人员使用,就当工具书一样,可以将各种技巧和诀窍应用在实际工作中。

不过,其中仍有非读不可的章节。像是作者称为「游戏 3C」的三章:角色(Character)、摄影机(Camera)、操作(Control),应该是所有游戏爱好者不容错过的主题。特别是有关游戏中的摄影机使用,或许是因为太……内行?似乎比较少游戏理论的普及读物谈到。像《游戏设计的艺术》在这方面就着墨甚少,该书总共三十五章,甚至没有一章专门讨论这块。

《通关升级!》则不但专章分析,份量还多达三十页之谱。配合大量插图,让分析不会流于纸上谈兵,而是有具体的例证和情境,来帮助读者认识游戏中摄影机各种不同的视角、镜位、取景、运镜、自由度之原理与表现形式。

类此专业细节的探讨,除了来自作者在业界的第一手工作经验,似乎也受其对游戏类型的偏好所影响。多半参与动作游戏专案的罗杰斯(例如《战神》、《王子复仇记》等),也因此在本书中有以广义的动作游戏为主的倾向。像是「战斗」、「敌人」等元素都独立成章,而光是这两章加起来,就占了将近一百页!

罗杰斯担任过设计师的《王子复仇记》,曾被当作是《魔界村》的精神延伸作品 图/Capcom

在这些动作游戏性为主导的篇章(以主流的砍杀及射击玩法占大宗),多少有掺一些水分。一如作者说的:「我喜欢设计敌人」,他甚至还半开玩笑似的画了一组「以字母排序的动物选择目录」,从A到Z画出二十六种敌人(p.319~327)。不过整体内容还是相当扎实的。且因为能明显感受到作者的热情,种种论述也让人读起来觉得特别有意思。

奖励关卡:完全实务文件参考

罗杰斯侧重开发工作实务的特质,从本书末大量的附件亦可见一斑。

在名为「奖励关卡」的附件中,作者放了进行电玩企画时,各种场合能派上用场的文件范本。包括汇整游戏重要概念的「单张表」、进一步说明作品各项特色的「十页书」,并不厌其烦地详述「游戏企画书」(GDD)应具备的所有资讯,以及向业主提案用的简报等等。

以提案简报的范例来看,仿佛深怕读者漏掉必要资讯,他甚至一一呈现出每页简报应该要有哪些东西:标题、开发者简介、游戏概述、故事、特色、玩法、营利、明细……。堪称是知无不言、言无不尽的详瞻示范。

作为文件/企画写作的辅助,附件也辟立了常用词汇资料库。包括故事类型、游戏类型、环境场景、机制与危险物等清单,方便有志于此的游戏新鲜人检索参考。比较有趣的是,作者在这边还特别安排「设计敌人/魔王的范本」,我们可经此看到游戏设计师在制作反派时,所需要考量的方方面面,包括各种行为的动画效果、视觉特效、音效与配音清单、环境、关卡元素、配乐、玩家奖励等等——要制作一款游戏所需考量的,显然比一般想像还更繁琐!

虽然在《游戏设计的艺术》中,谢尔也有专章说明开发团队中的游戏设计文件,以及提案的方法与诀窍,但多是原则性、大方向的概论,并包含一些心理层面的建设(像是提案时要有条理且热情、散发自信等等)。《通关升级!》同样以一整个章节讨论相关议题(参见「第四关:你懂游戏设计,但你懂文件吗?」),其中多半采取更实际的案例分享,搭配附件的范本辅助,对于游戏从业人员直接上手操作,可说是有更具体的帮助。

值得留意的是,本书中提供的文件写作/构成范例,并非颠扑不破的绝对定律。罗杰斯本人也直接表示:

「GDD 不像电影的剧本,并不存在所谓正式或固定格式。每一位游戏设计师通常都会找到自己最适合的。」

(p.086)

依据企画项目的类型差异,及交涉对象之不同,游戏文件格式都是可因时制宜、弹性调整的。别被固有的样式给绑死了,如何彼此意见互通有无,才是文件的最大意义。「游戏设计师的工作中最重要的就是沟通。」(p.089)作者所言甚是。

更多乐趣:年龄设定、QTE……etc.

在谈到游戏作品的受众年龄预设,罗杰斯是这么说的:

别忘了问下面这个重要的问题:「我的受众年龄是几岁?」由于我曾做过十几个「儿童」游戏,关于小孩与游戏,我有一个很有用的发现:小孩想要的,永远是做给受众年龄比他自己年龄层还要高的东西。举例来说,一个 8 岁的小孩会想要玩做给10 岁小孩的游戏;10 岁小孩会想要玩做给 13 岁孩子的游戏;13 岁孩子会想要玩做给 18 岁人的游戏。很多小孩对于受众设定在他这年龄的游戏一点兴趣都没有。被问到的时候,他们会告诉你:「那是给我弟弟玩的游戏。」相信我,在孩子的语言中,没有比这更严重的侮辱了。

(p.035)

「别忘了问下面这个重要的问题:『我的受众年龄是几岁?』由于我曾做过十几个『儿童』游戏,关于小孩与游戏,我有一个很有用的发现:小孩想要的,永远是做给受众年龄比他自己年龄层还要高的东西。举例来说,一个 8 岁的小孩会想要玩做给 10 岁小孩的游戏;10 岁小孩会想要玩做给 13 岁孩子的游戏;13 岁孩子会想要玩做给 18 岁人的游戏。很多小孩对于受众设定在他这年龄的游戏一点兴趣都没有。被问到的时候,他们会告诉你:『那是给我弟弟玩的游戏。』相信我,在孩子的语言中,没有比这更严重的侮辱了。」

(p.035)

虽然很好笑,回想起来的确如此!小孩子在过了某个阶段后,大多希望自己看起来不那么幼稚。我自己也是小学就在打《毁灭战士》(!)跟《真人快打》(!!)。尽管这有一部分是大补帖盗版商跟电脑教室的错,但那些血腥暴力的激烈演出,看起来的确是比大多数的儿童/教育类游戏还更「酷」。

1992年,当时酷到不行的《真人快打》,超暴力的演出简直让许多爸妈都吓破胆 图/NetherRealm Studios

「人们想玩让自己看起来很酷的游戏」(p.264),这是没在管你几年级的基本欲望。如果儿童游戏永远只能是一些通过「妈妈测试」、保守又安全的内容,在孩子快速成长后,被弃之不顾也在所难免。

保护儿童的方式除了游戏分级,最重要的还是在成熟大人的陪伴。只要有家长引导,就算五岁儿童也是能全破《血源诅咒》的:

.父晒 5 岁儿通关《血源诅咒》强调「不需要简单模式」掀网友论战

而当聊到快速反应事件(QTE)时,作者的意见更是爆笑:

「在使用动作控制 QTE 时,把摇晃的时间缩短。假如你要让玩家摇晃控制器,不要连续做太多次。玩家想要的是游戏体验,不是扭伤体验。」

(p.193)

过去某段时间里,QTE 玩法曾经大为风行。且为了增加变化性,有些厂商会积极想不同的花招作为指令内容。PS2 的《火影忍者》格斗游戏是鲜明的例子。

以招式动画演出受玩家好评的 CyberConnect2(CC2),早在 PS2 时期就打响名号。《火影忍者 木叶的忍者英雄们》系列,就以极具魄力的华丽忍术动画著称。比较有意思的是,它的必杀技使用靠的不是搓招,而是以 QTE 来模拟「忍术结印」的繁复过程!像宇智波佐助的豪火球之术要结六个手印,游戏中可能就得在时限之内,依序输入「O→O→X→□→△→□」,才能够确实造成伤害。

早在PS2时代,CC2的火影游戏就以「超越原作动漫画的表现力」闻名 图/Bandai Namco

……你一定想到了:那鸣人的螺旋丸呢?没错!赶快转动你的类比摇杆吧,蘑菇头要转得够快才会成功。当时候不知道多少小孩家的手把被这样玩坏。说不定这根本就是 CC2 跟手把厂商的共谋(?)。还好到了 PS3 的《火影忍者:终极风暴2》之后,他们才不太再玩这一套。

本书还有许多有趣又鞭辟入里的见解,一一列举想必罗列不完。这边仅稍微提一两个片段为例。资深游戏设计师的其他智慧,就留待读者实际阅读再来深入挖掘。

年代差异:某些观点至今不见得适用

史考特.罗杰斯最早完成《通关升级!》的时间点在 2009 年,之后再版修订更新则是 2014 年。由于距今已过了至少十年,书中少部分与时事、趋势有关的看法,难免显得不合时宜(回想一下:这十年来的电子游戏界,有过多大的变化啊)。研读时遇到相关内容,可自行再加留意。

像是第一章其中的「电玩游戏简史」,就只能止步于第七世代游戏主机(PS3、Xbox360、Wii);谈到「近年」的掌上型游戏机,也还停留在 3DS、PSP、PSV 等,是比较可惜的地方。如 NSwitch 将家机/掌机二合一所带来的巨大变化,毕竟是十年前所难以预期的。

另外,罗杰斯当时对于手游和独立游戏兴起,似乎也有过度乐观的倾向:

「手机游戏与独立开发游戏崛起之后,游戏制作流程不再依赖大型开发团队。越来越多游戏是由小团队甚至一人团队制作。《Minecra》、《地底寻宝》及《Tiny Wings》都是由一个人独立制作!现在创作团队不再需要倚赖巨额预算与发行商,主导权又回到开发者的手里了!」

(p.018)

非常困难的《地底寻宝》总让人死了又死,却又忍不住再来一局! 图/Mossmouth

虽然得力于 Steam、App store 等数位平台,让游戏开发者能更容易将作品上架,但要想有效曝光,有力发行商的宣传仍效益卓着。而说创作团队不再倚赖巨额预算,则是某种自我剥削的假象。在杰森.史奈尔《血泪无比的游戏产业》中,我们可以看到如《铲子骑士》的开发小组,或制作《星露谷物语》的艾瑞克.巴隆尼,都做到几乎山穷水尽、捉襟见肘的地步,有时甚至陷入深深的自我怀疑。独立游戏的创作主导权的确掌握在开发者手里,但自己当自己的老板不一定好过。仅看这两组例子,他们的劳动状态都很难说是健康的。

当谈论「解谜」的游戏机制时,罗杰斯有个想法也特别引起我注意。他说:「别引用文化典故(这会使外国受众摸不着头绪)。」(p.363)我猜在大多数时候,这项观点确实有道理。但时至今日,不少最好的游戏之解谜要素,其实都以特定文化的典故应用,为人所津津乐道。

卢卡斯.波普备受称誉的解谜神作:《奥伯拉丁的回归》,以十九世纪的远洋船只为故事舞台。为了呈现出帝国主义扩张时期,海上交通来往频繁纷呈的复杂面貌,船上甚至有使用闽南语、来自中国沿海或福尔摩沙的乘员:而偏偏某些线索就藏在他们家乡话的交谈内容!

风格特异、题材独到,《奥伯拉丁的回归》经常被视为史上最伟大的解谜游戏 图/Lucas Pope

对听得懂台语的我们而言,这显然是最容易破解的谜题。但在其他文化背景、特别是欧美的玩家看来,这些操持着东亚地区方言的角色,除了带来超乎他们常识的高深谜团,也营造出某种陌生化的美感,更让整个海权争霸的时空背景显得益发真实。

从「在地全球化」的角度来看,《奥伯拉丁的回归》化用特定文化的典故或元素,或许才是让这部作品如此突出的关键所在。

絮语

「玩游戏,最好是个烂游戏。玩优质的游戏有其益处,但是我认为玩劣质游戏比较有教育价值。当你在玩烂游戏的时候,注意所有做得不好的地方,然后思考你自己会怎么改善。想想看有多少人「发明」了飞机之后,莱特兄弟才建造他们自己的飞机并成功起飞。有时候一个点子要反复实作许多次才会成功。」

(p.031)

2023 虽然以大量神作著称,公认是难得的游戏盛世。许多低劣游戏同样引人注目,被视为粪 game 大年。而今,承罗杰斯所言,那些垃圾游戏似乎也并非那么一无是处:至少我们能得到一些启发,知道好游戏之所以好绝非不劳而获,烂游戏秀下限的成因也是其来有自。从中产生的教训,对于业界或有志于游戏开发的设计科学生而言,都是绝佳的负面教材。

至于正面教材?除了本文开头提到的那几本书,接着,就来读读这本《通关升级!》吧。

史考特.罗杰斯作为资深游戏设计师,相比起学者型的杰西.谢尔,更偏重游戏开发过程的实务操作。如果说,《游戏设计的艺术》主要在观念养成、概念分析及建立理论基础,那《通关升级!》就像是在告诉读者:来吧,是时候动手实做你的新游戏了。

哪怕我们并未打算做游戏设计这行,只是单纯欣赏、享受电玩的快感与乐趣,这本书当中的许多观点,想必也能帮助玩家以广博、多方的角度,去察觉游戏不同面向的更多价值。