汉学巨擘史景迁的历史与文化探索

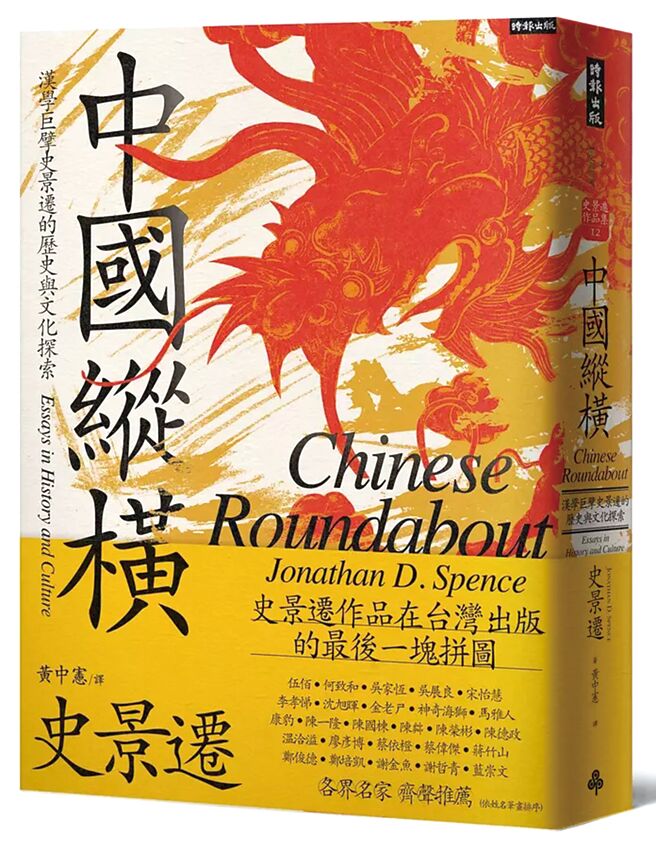

中国纵横:汉学巨擘史景迁的历史与文化探索(时报出版)

一九六二年二月,我在耶鲁大学研究生院三年级,学完基础汉语,思索接下来该走的路时,芮玛丽教授问我是否仍决意治清初历史。我回道仍决意走这条路,她要我思考该追随谁投入文本研究工作,因为她自认无法完全胜任教授该时期所有文献的重任。受了阅读《清代名人传略》一书的启发,我回道,在这些领域,似乎只有两位大家系我所感兴趣的:一位是房兆楹(一九○八-一九八五),另一位是杜联喆。芮玛丽哈哈大笑,说我运气好,因为杜联喆其实是房兆楹的妻子,说他们俩人,她都认识。他们当时住在澳洲坎培拉,芮玛丽要我写信问能否跟着他们学习。我照做,房先生很快就给了很客气且正面的回复。颇为奇妙的,他在信的开头,说了许多不可思议的事,其中之一是说我能帮上他,我因此宽心不少。

两天前收到你一月二十四日写的航空信,信中提到要来坎培拉和我一起研究曹寅一年。我必须说我受宠若惊。我多年来一直想着要把关于十七世纪中国社会的中文、韩文、日文资料翻成英文,我们的共事或许会令我俩都受益。因此,我答应你的提议。

接着,他提出一连串与文献目录有关的问题和建议。我回函表示感谢,该信虽未留副本,但我想必就我身在异乡的知识分子处境表达了一些看法,因为房先生在针对文献目录另外提供许多意见的一封航空信中,回应了我的这段话:

你说你对美国人来说太英国人,对英国人来说太美国人,这话我很欣赏;如果你把英国人换成「中国人」,那正是我心里的感受,那感受不只出现在我和人的交往上,也出现在我生活的许多方面里。我必须说我自豪于自己身为具有美国人观念的中国人,希望在生活方式中汲取两种文明之长,而非只是各取一半的吸收。

于是,我去了澳洲,度过我这辈子最令人难忘的学习、反思的一年。房氏夫妇任我汲取运用他们渊博的学问,始终亲切待我和我妻子海伦。我清楚记得我们请他们吃的饭,因为每次请吃饭,大部分食物都是他们带来的。我记得他们请我们吃的饭,我们完全空手去。我记得他们那只活泼、爱跑来跑去的狗,名叫马马虎虎,取得真是好;记得坐了好久的车穿过赏心悦目的澳洲乡间去雪梨,或记得贝特曼湾的海滩。

我永远不会忘记房先生所期望我做的工作。他带我领略到一种学者风范,那是我只能猜测--而且我立即要补充的,我始终无法企及--的风范。我们考察了《会典实例》的数个部分、中文版的满人宗族、分析性的八旗史书(《八旗通志》)。我们读了曹寅的密折、周汝昌谈十八世纪中国小说《红楼梦》的巨作。房先生的教导,有时采说教式,有时采苏格拉底式,视其心情,或者--或许--视其所认为我当时所需要学的东西而定。我记得,他以斩钉截铁的严正语气,结束我一连串越来越多的发问:「因为本来就如此。」有次,我兴冲冲拿着《会典实例》的一个段落去找房先生,说我们必须研究它,因为我相信它解决了与包衣(清初的无工资奴仆)有关的各种疑问。房先生看过那个段落,点点头,要我用心将其翻成英文,两个星期后带着译文再来找他。我努力钻研了两个星期,在那期间越来越惊愕且沮丧,如期会面时,心里有点火。我说:「我做完了,而那似乎和我所感兴趣的那种包衣毫无关系。」房先生满脸堆笑,说「很棒」。

「老先生」是个基本上无法翻译的汉语词,意思介于「尊敬的老师」和「敬重的友人」之间,如果说这个词要有什么意涵,那意涵就存在于我在他的协助和提供意见下完成曹寅论文,开始自己的教学生涯且试图再以中国为题写书时,我心中对房先生的感觉里。那个感觉兼具敬畏、欣赏、喜欢、惊恐--而且尽管他和我母亲、我姊妹、我妻子,甚至我的孩子成为朋友,在我心中,他仍是房先生,因为他于一九六○年代后期定居纽约后,在哈尔滨饭店等地数次以大餐招待我们所有人,而且始终会问起他们。

我极看重他的许多见解,但最能点出他为人的,或许是他在一封谈我某项研究的信中所做的一个小小修正。他用打字机打出「从中可看出进步很多」这行字,然后他想必觉得这评语太过(我认为的确太过!),于是工整划掉「很多」一词,换成「不少」。

我极看重他在同一封信里就学术性著作写给谁看的问题所给的意见。在我看来,没人比他说得更精辟。

我发现研究者往往只为初入行者和专家(自己的教授之类的)而写。把十足的外行人放进读者群里,或许写起来会单调乏味,但考虑到一般读者(包括其他学科的教授)的需要似乎有其必要……另一方面,如果你打算只写给专家看,那你似乎写得太累赘了。

学生最终还是得脱离「老先生」的指导,照自己的兴趣和判断走自己的路;否则,学生没有成长空间,「先生」没有歇口气的空间。但房先生始终会是我所要效法的一种伟大导师的典范,我会继续看重我们偶尔的会晤和交流。我在我的档案夹里找到我针对一九七六年两人的一次电话交谈所做的注解,那时我告诉他,我会继续研究,尝试写利玛窦。那时,我在黄色拍纸簿上潦草写下:「房先生谈利玛窦语:治学非出自真诚之心,会立即被人识破。」我相信房先生这番话意指明朝中国人真的欣赏利玛窦,因为利玛窦表露了其对中国文化发自肺腑的兴趣。如果我对利玛窦的兴趣同样出自肺腑,那我就该去研究利玛窦。

但房先生的诸多来信里,我最看重的一封,写于一九七五年耶诞节前夕那天,就在他收到一幅呈现雪地里摇曳之芦苇的素描之后不久。他在那封信里向我展现了他新的一面,那幅素描则是我妻子当成耶诞贺卡所送给他。最后不妨就以这些话语和他告别,那是他以其始终流畅且表达清晰的英语所写下的话语:

那让我想起我在离(华北沿海)白河口约十英里的塘沽度过的童年。我的两个哥哥,分别大我九岁和六岁,一年里大半时间待在北京的学校,只在暑假、过年时回来。因此,大部分时候,就我孤零零一人和父母在一块,父母不准我和其他小孩玩。反正也没有别的小孩,因为我们住在官方的大宅院里,而院中只有我们一家是汉人。房子后面有湿地和潮汐沟,其中一条沟止于我们后院,涨潮时满是水。我常在沟边点起灯吸引螃蟹,往更远处看,能看到绵延数英里的芦苇和香蒲。那是个孤单的童年,但那时我不晓得何谓孤单。

我有书为伴。我父亲白天很忙,但有时他用纸卡教我汉字,纸卡背后有图解--就那时来说很摩登的做法。六岁时我能看懂一部中译本世界史(迈尔斯〔Myers〕的《世界通史》?)和一本世界地理。应该说我能局部看懂。我想那是为了好玩、为了看插图而读,但如今我还记得留尼达(Leonidas)这个词和拿破仑像。我也学会英语字母和拼写,我学会使用的第一本字典是富路德(Luther Carrington Goodrich)的父亲富善牧师(Chauncey Goodrich)所编的《富善字典》(Pocket Dictionary)。我初上学读《论语》时,透过拉丁字母拼音查找汉字。

新年快乐

兆楹谨启