【1月文學相對論(上)】王威智×郭熊/穿越在穿越之徑

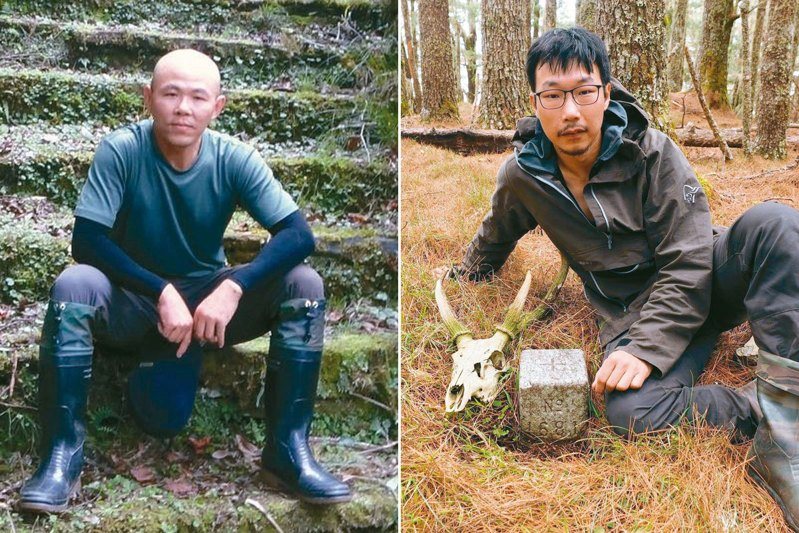

左图:王威智,山林背后埋藏的过往,静待人们揭开面纱。(图/王威智提供)右图:郭彦仁aka郭熊,享受探勘的未知,胜过于步行在既定的山径路线上。(图/郭熊提供)

对古道有了不一样的想像

●郭熊:

道行之而成,最早的道路由动物走出来,水鹿寻找溪床上的温泉露头,在松林间缓步而下,布农族人追着兽迹而来,路逐渐浮现而成,随着部落迁移,路径逐渐明确,连接社与社之间,牵起姻亲与血盟。

之后清朝人、日人入山,定线开凿道路,再随着人逐渐离开,道路历经百年冲刷洗礼成为古道,瓦氏凤尾蕨再次覆盖在叠砌的石块上,越岭道又再次印上动物的足迹。

道路默默承载了一切,随着人的想法,带领每一位造访者看见不同的光景。无数人在越岭道上来来去去。我第一次认识此地,是已故杨南郡老师在《台湾山岳》杂志留下数篇精采绝伦的调查游记,随后,黄美秀教授的《寻熊记》则是让我对有熊国产生幻想。

此后,布农族作家沙力浪用在地族人的视角,描述头带背负的重量。让我对随行的族人有不同的认识,每一位族人的族语姓氏背后,代表着一个空间与家族的迁移足迹。

每一次行走在八通关越岭道上都是再次阅读自己的时刻。(图/郭熊提供)

从2007年第一次踏入八通关越岭古道前,我对这边有许多想像,最初是玉山国家公园的东部园区、研究样区、有熊国,随着阅读,也开启我对山的不同视角,历史的痕迹在道路上留下蛛丝马迹,无论是驻在所、古道、旧聚落。

初次认识威智,是2021年读你的《越岭记》,你写到古道走着走着,一瞬间好像走回日治时期,又或是站立在老照片中相同位置,好像置换身分,自己化身为一位留守苦闷的警官。初次读到这段描述,第一时间,我却只想到古道上闷热的空气与随时伺机而动的蚂蝗,似乎无法让人专心遥想,却让我对古道有了不一样的想像。

在登山界习惯用「探勘」来描述一种登山形式,通常代表偏远、路径不明、远离游客和科技,最重要的是值得探索,无论是实际的目标或心灵的满足。

我想跟你分享:最初我是嗅闻着冒险的气味来此,山代表的是历练、勇气与成长的试炼地,而我乐在其中,想像自己是一名博物学家,进入未知的环境,尝试解开台湾黑熊谜样的生活史,像极了一趟冒险长征。

●王威智:

同样受到八通关越岭道吸引,但与你不一样,对我发出迷魅讯号的不是山野,而是老照片。我认得某些草木鸟兽,即使喊得出名字的不至于屈指可数,对大自然的认识大概仍属贫乏等级。此外我得承认,八通关越岭道的「动物界」令我印象最深刻的不是明星般的黑熊,而是不惹人爱的蚂蝗。

山风吹拂中,走进越岭道,警告标志迎面而来:山风驻在所附近提醒「小心毒蛇」,过了山风一号吊桥「小心虎头蜂」,佳心安设防熊箱,不远处另一面菱形铁牌写着「小心黑熊」,还有「小心蚂蝗」。遇过蛇,与蜂、熊无缘。

蚂蝗在万荣、光复、瑞穗、中平等林道更出名,这几条阴湿路上名闻遐迩(或恶名昭彰)的土产就是体色斑斓的七彩蚂蝗(可能是「彩纹山蛭」)。我第一次遭蚂蝗叮/盯上却是在八通关越岭道。

多年前一日清早从抱崖山屋踢出步道口。第一次走上神游已久的越岭道,非常兴奋,雨丝绵绵,无所谓。我不知道路径的蜿蜒与起伏是否与毛利之俊的1930年代一致,但某些路段应该维持了近百年前的样貌,例如完好的浮筑桥。

阳光射进溪谷,筛落叶隙,一部分洒在山径上,光影随着枝叶摇摆,没有规律,神经质地跳跃、飘移。踩着碎花般舞动的光影前进,就算负重,步伐也不那么顿重了。高亢的情绪没能持续一整路,很快就被一种陌生、新鲜、柔软、强韧又顽固的惊吓驱散了。

走了两个小时,前方出现一道不自然的短坡,岔出路径,伸向溪谷,尽头连接一座突出的小高台,似曾相识,随后脑中浮现《东台湾展望》里的十里驻在所。

可能出于不善辨识草木鸟兽的天生缺陷,我对「过去」更好奇,不是动物植物而是「人的过去」,或者「过去的人」,不是特定的人或人群,就是「人」与其处境,他们如何面对风雨,自然界的或人间的风雨。

认真想起来,我认识八通关越岭道的因缘有点「畸形」,竟然起自《东台湾展望》这样一本有「大内宣」之嫌的写真帖。

入山,要敬畏山

●郭熊:

我猜威智感兴趣的是古道?我想跟你分享,当年有天夜晚,众人围绕闲聊,随着话题转移,林渊源大哥开口讲起当年古道专家杨南郡老师专程拜访,希望请他协助调查八通关越岭古道。

「我不懂古道,内心十分困惑啊!」

但入山之后,一群人按图索骥,在荒烟蔓草寻找的浮筑桥,他豁然明了当年父辈带领他走过的路,正是杨老师口中的古道。

这段故事,让我想起《路:行迹的探索》,作者曾问一位切罗基印地安人关于健行,她想了一下,回复说:「我不知道那样算不算健行:在自己的土地上玩耍,只是刚好在山里……」

这恰好是我对八通关越岭古道的认识,我对道路历史的理解,如地质层般层层套叠,首先是带领我入山的布农族大哥们的人生经验。从他们的口中懵懵懂懂得知布农族的禁忌与迁移史,随后,自己在网路、文献搜寻到日人开凿的道路和老照片。

最初,我可以确定是为了黑熊,才走进这条名闻遐迩的古道,为了收集黑熊的食性资料,有无数时光步行于八通关越岭古道上。前往大分需步行三日,每天数十公里,牢牢盯着脚下的步伐,双脚驱动身体前进,森林朝后退,意识则进入到另一种冥想的世界。

八通关越岭道历经百年洗礼之后成为登山者口中的古道,道路承载所有人的记忆,每一回,我的每一步既是历史又是当下,循路而入山,有人为了考古,有人则是寻根,我总是在路口先从一杯米酒开始。

布农族人习惯进行入山仪式,仪式不难,一瓶米酒和稍后的午餐,摆齐在登山口前的石块上。

每人依序上前,单膝跪地,手拿酒杯,心中祈求平安。

大哥说:「入山就要专心走路,不专心会跌倒。」

「入山仪式」是我对饱经沧桑的古道第一印象。

再经过一日步行之后,大哥由行为举止不停提醒着我们,入山要敬畏山。因为山里有祖先、有灵,我们在山上不能乱讲话,要尊重山。

大哥总会说:「在山上不能大喊大叫,会打扰到灵。不能随意大小便,因为不尊重土地上的灵。」久而久之,我也尝试从布农族的方式跟土地的众生对话,对话不只是语言的交流,有时是触觉和观察的沟通。

●王威智:

你和八通关越岭道的联系非常密切,无论与土地或与人,我远远不及,比较渴望搞清楚那个叫毛利的日本人到底怎么看怎么写。

《东台湾展望》是毛利之俊一手策画的写真集,以1930年代殖民状态下的东台湾为主角。他「阿莎力」地从东台湾新报社辞职,带着摄影师,跋山涉水,撰文摄影,1933年三月大阪印制,四月台湾发行,非卖品,没有定价也没有售价。

几年前,日本有人网拍「战前写真帐《东台湾展望》一册(非卖品)」,起拍价1000円,229777円成交。时间(严格说起来应该是人类的时间)令万物皆可卖。

1932年夏秋之际,十里驻在所全体成员(包括眷属)在斜坡集合,看向镜头。摄影机不架在斜坡正前方,而在坡前两点钟方向。一个高约成人胸腹的男童紧紧依着一妇女,最前面是一个持枪警察,枪托抵地,可能刚好轮到他站哨,于是步枪跟着入镜。

那时十里驻在所设置已十年,还在兴修土木,即使印刷照片因时代与技术之故而难以避免地不够细致,仍可清楚看见平台上石块成堆,那些不知从哪里采来的岩石,正等着敲、打、磨成合适的大小和形状以堆砌成我们现在看见的驳坎,取代照片里临时,终将腐烂的木围栏。

「十里驻在所后庭的松林非常美丽,老松枝叶间隐约可见新康山,展现出男性般强壮的线条,足以激起登山者的征服欲望。这座山高达11150尺,是离平地最近的峻峰。」毛利在小高台临溪那一侧远眺新康,印象大抵如此。

我站在他可能站过或至少相近的位置,试着仰望他曾仰望的。繁茂的枝叶几乎掩蔽天光,除了树冠与树冠之间偶尔空缺因而允许的天空和云絮,很难看到其他东西。

正当我试着从枝叶缝隙寻找新康身影之际,一股陌生的骚动从肚皮传来,微微痛痒,搔止不了,抓也压不下。脱下雨衣掀开上衣,一根比绿豆芽更细更短的黑色签状物。当时我的山野经历还浅,尚未与其交过手,但立刻意会终于被上身了。

「对照」一度是我接近这条路的方法,强烈感到「风景不再」好像不完全是时间的缘故。不仅被蚂蝗上身,我也被这个念头上身了。

布农族的家屋遗址是郭熊接触这段古道历史的起点。(图/郭熊提供)

逐渐走出一套步行模式

●郭熊:

对比古道上的驻在所曾有人留下老照片,我在山中进行调查的日子,时常进入到古道以外的区域,在穿越大树之后,走近一间仅剩石堆的布农家屋,邈如旷世,遭世人遗忘。

此时,大哥手指着遗址说:「那户,现在搬到山脚下的清水部落。」他的声音不大,常常融入吵杂的蝉鸣之中,站在荫绿的楠木森林底下,血藤的豆荚挂在空中,我试着从他指的位置,想像前人留下的蛛丝马迹。

或许古道上有太多诱惑吸引我,虽然是追寻黑熊而来,但是最早走进古道,沉重的背包一定带着林一宏老师的《八二粁一四五米》,这本书详细记载八通关越岭古道的开拓史,书中引用毛利之俊的《东台湾展望》。让人遥想当年盛况,古道上处处的驻在所,有的建筑雄伟,有的照片散发着风声鹤唳的战地紧绷情绪。

我看你提到十里驻在所,也是我喜欢停驻的一处,驻在所旁有几棵鬼栎,每回我都期待能碰巧撞见一头黑熊在树上。虽然古道上的驻在所多半已荒废,但我们在每回前往大分的途中,也逐渐走出一套步行模式。

即便已经熟悉山路上的大小弯道,但是每次抵达多美丽驻在所前,仍会有种迫不及待的心情。多美丽驻在所又称十三里驻在所,代表距离玉里镇约十三日里(五十一公里左右),我印象深刻花莲文史达人叶柏强老师分享一张驻在所的老照片。引人注目是广场上竟有一座喷水池,且可眺望远方高山景致。

而今,一般登山步行至此地需两天,古道大抵在等高线上迂回于溪谷与棱线之后,再转过一道小棱,映入眼帘是一条康庄大道,一道高2.7米以人字叠砌而成的驳坎,仿佛来到一处世外桃源。

1921年设置的驻在所,如由1944年彻废算起未到百年,但任何人来此,看见壳斗科森林覆盖其上,大树盘根错节,松罗遍布枝条,肯定会出现一种置身荒野之境的错觉,一时让人无法想像当年人声鼎沸的盛况。

无论天气如何,抵达多美丽,必定会停留休息,不只是因为随后得高绕翻越棱线,更是因为此地景致优美,令人不舍得就此离开。只要天气不差,时间允许,我总会轻装在附近森林散步。

「坍塌的防空洞。」「什么?」「我跟我的爸爸曾经还找到没开的日本酒。」古道正下方,不远处据说有一个防空洞,大哥带着我,两人鱼贯绕过带刺的菝葜藤,放轻脚步,踩过地上破裂的日本啤酒。

大日本株式会社、樱花啤酒、清酒,这罐上面写烟酒公卖局,我没走几步就停下来,带着寻宝的好奇心,从落叶堆捞起一罐又一罐的玻璃瓶,稍微涂掉酒瓶底部的泥土,慢慢念着上头的英文字,然后一眼凑到洞口,看看瓶内布满青苔的迷你世界,随后又放回原地,酒瓶一离开手的瞬间,我产生一种「似让一个物件再次回到历史洪流」的感动。

●王威智:

老照片达人叶柏强收藏的十三里驻在所老照片真的很惊人,在此所谓的惊人未必是美丽得惊人。

有一张照片题为〈八通关越道路上的トミリ驻在所〉,山峦占去画面一半以上,包括屋舍后方的山棱以及左上右下对角线右上侧的远山,从棱线看来可能是秀姑峦山和马博拉斯横断一线。

真正吸引视线的是右下角那一方水池,尤其是反重力、仿佛隐喻的水柱。水是山中生活的重要物资,挖水池贮水并不令人意外,但喷水池?除了无事找事创造情趣排忧解闷,喷水池对山中的生活有什么实质助益?

---------------------------------------

王威智

喜欢棒球和篮球,和小朋友比起来,一度打得还可以。爱高山甚于中级山,因为后者「太丰富」。着有《我的不肖老父》、《神父住海边:裴德与AMIS的故事》、《看不见的文字:时代挑战与一名布农祭司的回应》等。

郭熊(郭彦仁)

喜欢冒险、喜欢山和野生动物,小时候梦想是当探险家。大学即参与黑熊研究工作,因为黑熊保育结识布农族的文化,透过族人的带领,寻找人与土地之间的共生关系,近年积极参与各种人与野生动物冲突的保育工作。着有《走进布农的山》。

---------------------------------------

星期五的月光曲预告

王威智、郭熊

将于元月17日晚上7:30

在孙运璇科技‧人文纪念馆对谈

免费入场,欢迎与会!