江蕙难说的再见 承诺加场满足歌迷反倒降低了格调

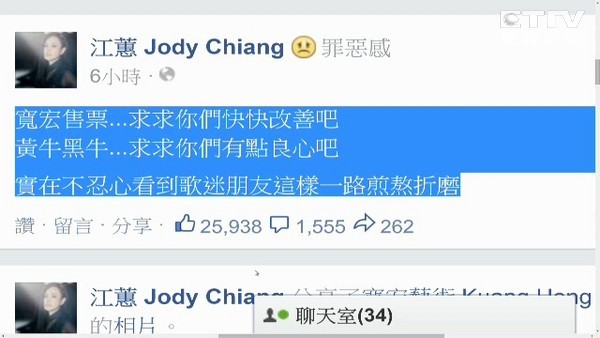

不会分手的人,并不懂得恋爱。为什么放下与说再见这么难?台语歌后江蕙引退歌坛掀起轩然大波,封麦演唱会售票挤爆,甚至爆发冲突、舆论,挨骂的从宽宏艺术、文化部到江蕙本人无一幸免,而台湾社会的文明同时也被拿出来检视、挞伐。

江蕙在哽咽中宣布封麦,让不少歌迷感到极度不舍,这对于台湾歌坛占有崇高地位的江蕙而言,似乎不是什么意外的结果,这让我想起不久之前,台湾篮坛「第一飞人」陈信安的引退赛,主办单位即以引退作为销售噱头,果不其然招来爆满的球迷观赛。

不过江蕙似乎人气过盛,或是说倒楣了些,遇到售票机制不给力,引发一连串的问题,从排队产生民怨,到被舆论压力逼着加场演出,从旁看上去,商业的铜臭味更趋浓厚,好像主办单位早已经预料此事,奸笑等着数钞票。

联想到商人的「饥饿行销」奏效了?这种想法与质疑对江蕙的格调绝对造成相当程度的打击,而如今同意加场,更显示一种对自我格调的贬低。

加场是满足了歌迷,但降低了格调

高雄市长陈菊日前也写信,盼江蕙能够加场演出,以照顾南台湾的歌迷,从歌迷的角度而言,这的确能够替粉丝解渴,但知名作家蔡诗萍认为,这是一种民粹式的讨好,他说,「江蕙演唱会行之有年,已经对市场了解甚深,哪里场次可多,哪里不办,会知道的没有比市长多?市长以政治判断(即讨好选民),要求加场,这岂不是干扰市场逻辑,让江蕙为难吗?」

的确,江蕙为难了,这是庞大的人情压力,在市场、歌迷、社会的重重围攻下,不得不选择加场演出,同时也渐渐透露出为何宣告引退的原因,表示自己长年有晕眩问题,在身体受限的考量下只好选择在这个时间点告别歌坛。

江蕙为难加场,是牺牲自己的健康,也出卖了自己的格调,封麦演唱会的初衷不再了,台湾人就像是会吵的孩子,哭闹一番就有糖吃,江蕙就像个习惯宠溺孩子的家长,反反复复不舍孩子哭闹,只好赏给自己一记耳光,一次明明可以完美落地,给歌迷最后的POSE的机会,被搞得狼狈不堪。

好好说再见,好难

台湾国际大导演李安,在作品《少年Pi的奇幻漂流》中有言,人生到头来不过是不断放下,并遗憾没能好好说再见。」

江蕙一定没有想到最后的演唱会竟然从售票就搞得民怨四起,乌烟瘴气,相信她幻想的引退演唱会会是个感人的、动人的、不舍的、潇洒的、充满感谢的,以及完美姿态的离去,像是女神的回眸,给予歌迷一个难以忘怀的笑容,然后转身离去,江蕙的这句「再见」变得好难说出口。

我在采访陈信安引退赛的当天,陈信安提早到场接受媒体访问,他坦言很紧张,被问到会不会表演扣篮,给球迷最后一次飞扣的回忆?陈回答,「有机会可以扣的话,当然会想。」这场比赛陈信安只拿下两分,但这两分扣人心弦,是一直到比赛终了前读秒阶段,才在中距离跳投得手,当这球破网的时候,全场爆出欢声雷动,台湾飞人完成任务完美落地。

此赛之后,陈信安偶尔才会在场边出现,跟球迷拍拍照,低调地躲在角落,他知道自己的时代过去了,这是陈信安说再见的方式,是潇洒的、有格调的离开战场。

我相信江蕙也希望以类似的姿态、心情和风度退出歌坛,如果台湾社会、歌迷爱她、喜欢她,别让她像是分手吵架的情侣或夫妻,吵赡养费、吵房子、吵小孩监护权,就让她好好说再见,给大家一个完美的POSE。德国哲学家尼采说,「爱的方式是会改变的。」爱江蕙的方式很多种,或许是疯狂,或许是永存记忆,无论何种方式都是一种爱,如果过去我们用疯狂的方式爱她,在现在可能造成她的为难或伤害时,那么换个方式爱吧!

●作者陶本和 居无定所,处处可见踪迹的自由投稿人,大毕。以上言论不代表本报立场。ET论坛欢迎更多声音与讨论,来稿请寄editor@ettoday.net

▲▼陈信安引退赛。(图/本报资料照)