中研院迁台 近史所成复兴关键

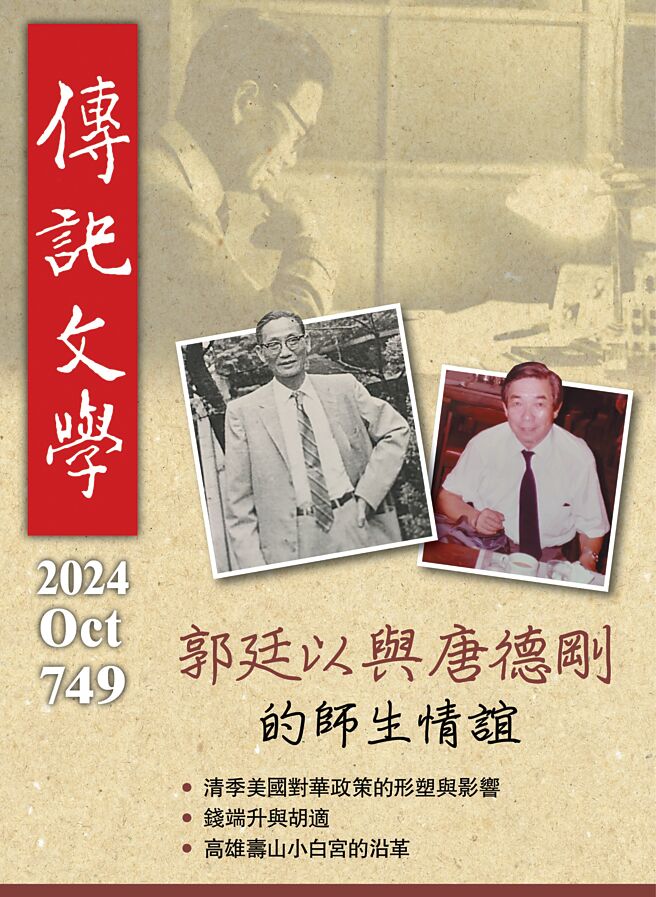

传记文学第749期《郭廷以与唐德刚的师生情谊》

伴随一九四九大变局而来的,不仅有国共双方的隔海对峙,还有对于民国旧学术的分流、重构与接榫。败退台湾之后,国民党当局巩固统治根基之余,亦在积极寻求文化秩序重建之道。迁台之初的中研院,面临四分五裂之境。下辖十四个研究所,仅有史语所整体迁台(部分研究人员拒绝赴台),其余均留居大陆。研究院发展情势江河日下,代理院长朱家骅忧心忡忡。反复思忖之后,决定通过增设考古学研究所、民族学研究所、近代史研究所,以之作为复兴研究院的关键步骤。

一九五五年二月,在朱家骅及周鸿经(代理总干事)再三盛邀之下,郭廷以最终同意出任近代史研究所筹备处主任。不成想,这次突如其来的「意外」,竟成为他七十二年学思生命旅途中的一个关键转捩点。盖在此之前,他已成长为中国近代史研究的泰山北斗,业已在太平天国史研究领域底定了学术先驱地位。而在此后十六年时间里,筚路蓝缕、披荆斩棘,将近史所逐步打造成一座备受海内外学术界瞩目的重镇。

是年八月,郭廷以相继致函哈佛大学东亚研究中心、加州大学东亚研究所、西雅图华盛顿大学远东与苏俄研究所、加拿大国际关系研究所、哥伦比亚大学疆域研究所,哥伦比亚大学东亚研究所、美国太平洋学会等十余个北美东亚研究重镇,「将近史所成立情形详情相告,并请随时联系」。一九五七年十一月,在美国国务院邀请之下,郭廷以开启首次美国之旅,首站即是华盛顿大学。在西雅图停留五个月之后,并未立即打道回府,而是一路东行,接连造访加州大学、史丹佛大学、南加州大学、芝加哥大学、俄亥俄大学,与徐中约、刘子健、房兆楹、钱存训等众多旅美华裔史家晤谈,寻找潜在的合作契机与可能性。

听说唐德刚正在哥伦比亚大学读书,郭廷以遂给弟子寄去了一封短笺,粗略告知抵达纽约日期。唐德刚捧读手书,无任欢愉,当即回函称早就翘首以盼静候师座莅临了。四月二十七日,郭廷以抵达荒岱机场(甘迺迪机场前身),此时唐德刚已在接机口等候多时了。与上次见面相较,两人的现实处境、心理状态,均不啻发生了巨大变化。郭廷以不再是那位严肃的、慢条斯理的教书匠,而是中研院近史所的掌门人。唐德刚也不再是当年在课堂上正襟危坐、风华正茂的大学生,而是客居纽约八年、正在哥大攻读学位的博士候选人。唐德刚原以为老师早已将自己忘却,孰料尽管十余年不通音问,老师竟然对自己印象如此之深刻。未待弟子上前问安,郭廷以率先打开了话匣子,一句云淡风轻的「德刚,你来啦」,瞬间拉近了双方的心理界限。

他乡遇师徒,双方均极感兴奋。恩师远道而来,弟子岂有不热情招待之理。郭廷以在纽约的全部行程,自然由唐德刚全权负责。在唐德刚陪同下,郭廷以与东亚研究所所长韦慕庭(C. Martin Wilbur)及著名华裔经济学家何廉相识,奠定了近史所与哥大东亚研究所合作的基础。而近史所与东亚研究所开展「哥大口述历史合作计划」,自然少不了唐德刚的暗中相助。一九五八年四月,胡适正式告别长达九年的寄寓生活,返台出任第二任中央研究院院长(朱家骅暂摄院务十余年,一直没有真除)。几个月之后,胡适再次赴美出差。返程前夕,韦慕庭设宴饯别,席间一度谈及东亚研究所与近史所合作议题。

在此之前,胡适接受东亚研究所邀请,与李宗仁一起作为哥大「民国政要口述历史」首批采访对象,主访人正是唐德刚。在韦慕庭、何廉苦心擘画之下,「民国政要口述历史」正在哥伦比亚大学紧锣密鼓地开展。因之,口述史有望成为双方合作的主要桥梁。(三之二;摘自《传记文学》2024年十月749号)