莫言:我曾错看巩俐,《红高粱》让我最幸福

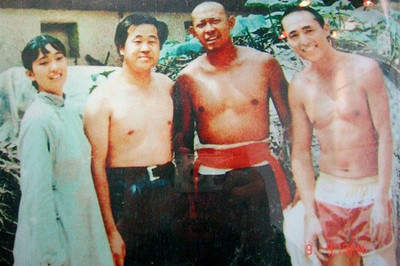

▲《红高粱》剧组合影,左起女主角巩俐、编剧莫言、男主角姜文,以及导演张艺谋。(图/取自网路)

中国作家莫言获得诺贝尔文学奖,台湾读者对于他的作品,最熟知的应是中篇小说《红高粱家族》,因它被改编成电影《红高粱》(1987),并且获得国际大奖──1988年柏林影展金熊奖,莫言也是电影的编剧。他坦承,刚开始他对巩俐的印象「一般」,认为她离自己心目中「奶奶」的形象相差太大,那时的巩俐像不谙世事的女学生,他怀疑张艺谋看走眼,「事实证明,我的判断错了。」

莫言有多部小说改编成电影,除了《红高粱》,还有同名电影《白棉花》(2000年,导演李幼乔)、《姑奶奶披红绸》改编的《太阳有耳》(1995年,导演严浩)、《师傅愈来愈幽默》改编的《幸福时光》(2002年,导演张艺谋)、《白狗秋千架》改编的《暖》(2003年,导演霍建起)等。

大陆媒体「搜狐文化」12日回顾刊载了莫言回顾与电影的缘分之路,表示《红高粱》是最让他感到「幸福」的一部。莫言说,当时他对张艺谋没有任何要求,「我说我不是鲁迅,也不是茅盾,改编他们的作品要忠于原着,改编莫言的作品爱怎么改怎么改。」、「你要『我爷爷』、『我奶奶』在高粱地里实验原子弹也与我无关。非但无关,我还要欢呼你的好勇气。拍好了是你张艺谋的光荣,拍砸了也不是我的耻辱。」

莫言一开始不想参加电影的改编,但张艺谋希望他参加编剧,因为牵扯到一些民俗之类的东西,因此编剧是三个人──陈剑雨、朱伟和莫言本人。到了快开拍时,莫言想把剧组的全体成员请到他家去,「一大早,我母亲、我婶婶忙着擀饼,我媳妇忙着上集采购。大约十点钟,一辆涂着若干大字的面包车停在我家打麦场上,从车上下来了张艺谋、副导演杨凤良、『爷爷』姜文、『奶奶』巩俐、摄影师顾长卫等。」

莫言坦承,一开始对巩俐的印象一般。「她当时在高密县招待所的大院里挑着木桶来回转圈,身上穿着不伦不类的服装,脸上凝着忧虑重重的表情。」此时的巩俐,离莫言心目中的『我奶奶』形象相差太大,「在我心目中,『奶奶』是一株鲜艳夺目、水分充足的带刺玫瑰,而那时的巩俐更像不谙世事的女学生,我怀疑张艺谋看走了眼,担心这部戏将砸在她手里。事实证明,我的判断错了。」

等到电影杀青,莫言看样片,他确实感到震撼,认为完全给人一种崭新的视觉形象,「应该说,在视觉上、色彩运用上,营造出这么强烈氛围的,《红高粱》是新中国电影第一部。」、「电影的影响确实比小说大得多,小说写完后,除了文学圈也没有什么人知道。」

「但当1988年春节过后,我回北京,深夜走在马路上还能听到很多人在高唱『妹妹妳大胆地往前走』,电影确实是了不得。遇到张艺谋这样的导演我很幸运。」莫言说。