文大驻点 阎锡山故居变翻转教室

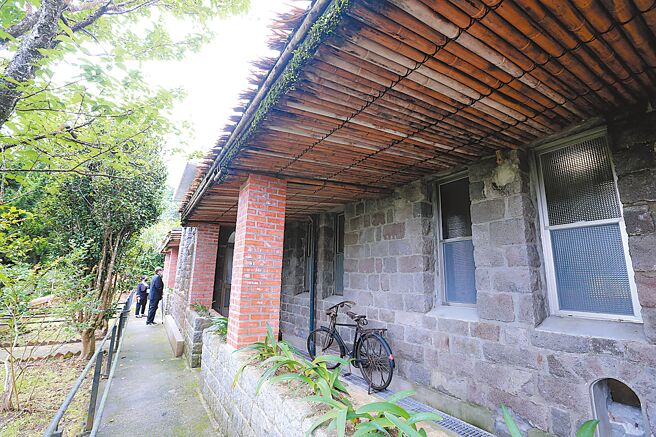

台北市市定古迹「阎锡山故居」修复完成并重新开放,常设展览「阳明山中的阎锡山」,以「山西王」阎锡山的生命历程为策展主轴,介绍这位戎马半生,心怀人文哲学思想的重要民国历史人物。图为昔日部属为打理阎锡山的生活起居,所居住的客房。(黄世麒摄)

台北市市定古迹「阎锡山故居」修复完成并重新开放,常设展览「阳明山中的阎锡山」,以「山西王」阎锡山的生命历程为策展主轴,介绍这位戎马半生,心怀人文哲学思想的重要民国历史人物。图为种能洞是阎与部属主要的生活起居空间,仿山西窑洞式建物建造而成。(黄世麒摄)

坐落于阳明山半山腰的阎锡山故居,2004年为台北市政府列为市定古迹,在北市文化局投入超过新台币3000万元的修复工程后,去年5月重新开放,由文化大学经营布展,向民众介绍这位传奇人物。考量故居地处偏僻,交通不易,校方特别安排接驳车「文化小巴」,免费定时接送师生往返,将历史遗迹作为「翻转教室」,增进教育意义。

被称为「山西王」的阎锡山,跟随国民政府迁台后,便卸下官职,生命最后的10年,率部属隐居在阳明山。其故居建成于1951年,可俯视淡水河口与台北盆地,建筑包含「种能洞」、「红砖屋」两个部分,前者仿效山西窑洞的石造屋,后者则是防空洞。

文大图书馆长陈立文表示,阎锡山最初在阳明山建造的是草房,位于故居现址邻近处,多次被台风吹垮,才决定仿建山西窑洞,不过考量阳明山土质并非黄土,最后以石头作为「种能洞」建材,「红砖屋」则取材红砖,重新打造住所。

陈立文提到,阎锡山居住于此时,「种能洞」为个人起居室,「红砖屋」由部属所住,每个房间都有3到5个窗户,冬暖夏凉,非常通风。

至于在故居推广上,陈立文说,学校安排文大史学所毕业生全职驻点,也邀请图书馆与史学系老师们担任顾问并定时轮值,以及史学系大学部与博士班学生协助导览。而阎锡山墓近期也由北市府文化局展开整修,未来会讨论如何纳入展览范围。

陈立文指出,配合文大推动「阳明山学」,希望让名人故居作为「翻转教室」,校方特别安排「文化小巴」至26日止,免费定时接送师生往返。