助人者不寂寞

「上善若水」出自老子《道德经》:喻最善良的人有如水的品德。(图/邓博仁)

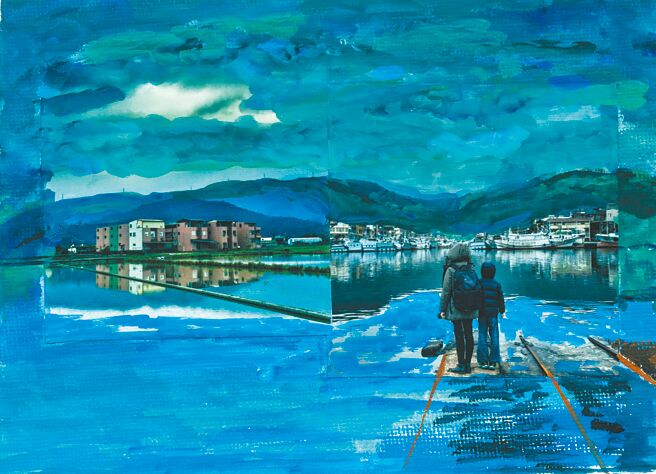

这组摄影作品以多层次,说着过去、现在与未来。(中央大学公益传播基金会提供)

小时候知道自己名字为博仁时,只知其音,不知其意,更不懂得父亲对我的期待。年过半百,认真查其字意,赫然发现,父亲对我的期许。子曰:「知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。」(《论语‧子罕》)郑玄《礼记注》:「仁,有恩者也。」《汉语词典》对于仁者,意指有德行的人、有恩情的人,在佛教谓对人的尊称。原来,父亲期许我成为具有大智慧且良善的人。过了中年,「仁」这个字给我许多感触。

中央大学公益传播中心戮力推广公益传播,今年出版《人道者静静发光》第二辑。「人道主义」为人类有别于其他动物世界的主要特征,动物社会是弱肉强食的世界,而人道(humane)的社会是强者帮助弱者,这正是「仁者」精神。感谢中央大学公益传播中心邀请我一起推动「公益传播」,让我有机会取之社会,并用摄影回馈社会。

《人道者静静发光2》一书中,王启嘉、陈家婕所共同制作的《与海洋共舞》,影片中受访者吕家滢本身是听障人士,她热爱海洋,更热爱助人,她说:「在陆地上虽然我们不一样,但在海里面,我们是完全一样的,可以自由自在开心地去潜水。」海洋容纳万物,不管四肢健全或是身心障碍,只要不怕水且谙水性,海洋来者不拒,「被接纳的感觉很舒服」,吕家滢因为爱潜水而体悟「上善若水」的涵义,以同理心尽自己的能力,去帮助需要被帮助的人,这正是人道的表现。

吴哲维在《善终,最后一哩路》影片开头,一个人慢跑,口白说着,这一路风风雨雨,跌跌撞撞,都停止不了我们奔向终点的脚步,我们能做的是「跑出自己最美的姿态」,影片结束时,故事主角杨玉欣现身。在人生马拉松的终点前,我们看见许许多多的无常,无可奈何与无可自主,杨玉欣推动着每个人都能以自己喜欢的模样,自然平安地告别这个世界。

影片中象征「人生」的慢跑者被「无效医疗」等状况绊住时,杨玉欣拿出剪刀剪断,终于可以跑到终点,终点的红线代表着心跳停止,「哔…… 」一长声心跳停止,慢跑者冲破终点线,漂亮地告别人生。「让终点成为爱的起点」,罕见疾病患者杨玉欣积极推动《病人自主权利法》,希望患者可以签署预立医疗决定。

如果故事没有画面,摄影者需要以智慧想像出画面,戴孟佳和张馨之共同拍摄的「台北市观音线心里暨社会关怀协会」,透过编导及重复曝光模式,将故事人物以虚拟的角色呈现,说着协会如何透过一通电话拯救一位孤单的退役老兵,让他的生命重生。

林庭秀、吴梓绫、苏传凯拍摄台湾盲人重建院,纪录盲人平时工作的模样,也透过一张张拍摄完的照片进行拼贴,最后以翻拍来呈现盲人重现内心光明的一面。一位闭上眼睛的被摄者,失去(撕去)一只眼睛,再拼贴上色彩,让观者可以清楚地看出他们想说的话——「重现光明」,这组摄影作品以多层次,说着过去、现在与未来。

圣严法师说:「『忏悔』是肯定自我非常重要的途径。忏悔的意思是『承认错误』,但是承认错误之后,还要负起责任,准备接受这个错误所带来的一切后果,这才是忏悔的功能。」刘昱君的漫画作品,以《味道》描述一位更生人的故事,从吸毒到戒毒,借由农场生活远离毒品,最后找回年轻时的梦想──当一位面包师傅,再将完成的面包分送给教养院的人,让温暖传递下去。刘昱君漫画笔触细腻,刻画着更生人不同时期的面貌,最后以「这是我的第二人生」结尾,是相当有力且正向的故事。

书中单元《义行者》感动呈现郑学锦的人生,他说:「我是郑学锦,我今年 94 岁,我一辈子只做两件事,第一件事是精忠报国,第二件事是志在服务。」郑学锦的人生上半场献给军旅,退休后的下半场则奉献给社会,当了30年的志工,这真是大爱的表现,他用欢乐、爱心帮助身边跟他年纪相仿的长者;他用爱帮助他人,也滋养了自己,让他人开心的同时,他也同样的获得开心。

财团法人公益传播基金会与中央大学公益传播中心,共同为默默奉献弱势团体者发声,怎么发声?召集许多对影像、创作、公益传播有兴趣且有热情者,借由他们的热心,走入家庭、社会、人道组织,一起去挖掘这群奉献者的故事。

他们从在地出发,结合现代艺术及人文等多元形式,走出全新的面貌,让这分温暖继续传播下去,正如一行禅师所言,「云不会死(A cloud never dies)。」它会一直延续下去,变成雨,变成河流……,这也正是「人道者静静发光」所产生的多种维度(dimension),不断发光发热。