抹不去的痛 那些被遗忘的女人

(王琼玲提供)

从小,我就爱听故事、爱读小说、耽溺于历史传记、对英雄豪杰崇拜到五体投地。春秋战国的逐鹿中原、三国风云的尔虞我诈、元朝铁骑的纵横欧亚、莫那鲁道在雾社的血祭祖灵…无不引发我满怀的浪漫,恨不生逢其时,亲眼目睹时势的伟烈、英雄的崛起。

所幸,岁月是淘洗幻想的大河、现实是削除棱角的斧刀。成长的过程中,无数个因缘际会,让我得以凝眸历史、反思现世,不再继续「吃了猪油蒙了心」下去。

最大的冲击,来自一群在「道班」工作的退役荣民。艳阳下,他们精赤着上半身、飙汗如西北雨,烧熔着滚沸的沥青,浇灌在马路的坑坑洼洼上。当年,两岸敌对又阻绝,淘气的小女生,哪里懂得战乱流离有多痛苦、举目无亲有多绝望!只私下谑称他们是「老芋仔」、「怪老子」;嘲笑他们满嘴的蒜臭、奇腔怪调的乡音。

直到某年的除夕夜,电视里演出了京剧「四郎探母」。戏中,久别重逢、抱头痛哭的佘太君母子,引得道班宿舍里也哭声一片。隔天,两位「怪老子」竟然就一悬梁、一割腕,执意化作孤魂,飞渡茫茫的海峡,回老家寻娘亲去了。

当发生在眼前的悲剧,不再是口耳传说、不再是文词载录,而是血淋淋的事实时,所有对金戈铁马的向往,在一刹那间就彻底崩毁了。懵懂的我,终于拨开一层层历史的雾霾,正眼对上了柴、米、油、盐生活的琐碎,认真去体会小人物心底的缠绵,进而努力想描摩他们的平凡,以及不凡。

开始写作之后,我用中篇小说《老张们》,向画梅的蒋老师、扛大棺的田叔叔、卖豆浆馒头的老吴、为小学生做牛做马的工友王伯伯、以及道班里的老黄、老蔡、老李、老刘、老宋……致上最虔诚的敬意。他们一个又一个、一群又一群,都是被战争千刀万剐的伤心人;也是埋没在青史中,永远不会被提及的无声勇者。

后来,为了撰写长篇小说《待宵花》。我用半年的时间,周周去山村里,采访双眼失明、左耳失聪、半身遭火吻的台湾充员兵:阿禄叔。八十多岁的刚毅老人,带领我一步步穿越时空,重返一九五八年八二三台海战役的现场,感受了「金门厦门门对门,大砲小砲砲打砲」的惨伤。

为了挖掘更多的史实,我也采访了多位八二三的老战友。每当述及死伤的壮烈、袍泽的情义时,虽然事隔一甲子,白发苍苍的老人们,依然泣不成声;而进行田野调查的我,也几乎是「泪珠与笔墨齐下」了。

然而,访问阵亡烈士的遗族时,情况却有了极大的不同。尽管丧父的孤儿已年逾花甲;守节的寡妇也高龄八十多、甚至九十几,但谈及血泪涔涔的往事时,他们往往都欲语还休,不重不轻的带过;偶而眼中噙泪,却似乎已经风停雨歇、不伤不痛了。

庸碌如我,绝不相信这是「回首向来萧瑟处,也无风雨也无晴」的豁达;反倒觉得是-太伤、太痛、太腐心蚀骨了,孤儿寡妇们只好挖个洞,把往事深深埋了进去,不敢去碰触、不愿再揭开。因为,一家的顶梁柱虽然折断了,日子却总要过下去。倘若不用肉手掌去撑、用肩胛骨去顶,屋瓦就会一块块掉下来 ,砸死明天!

五六年内,我访问了好几位遗孀、遗族。我残忍的挖、无情的掘、就是要打开一道又一道生命的封印。我深怕埋久了、藏深了,一切就消失了、无声无息了。人们也就认定-他们真的不伤不痛了!年华虽然老去,往事镌刻于心底,怎可能不伤不痛呀?

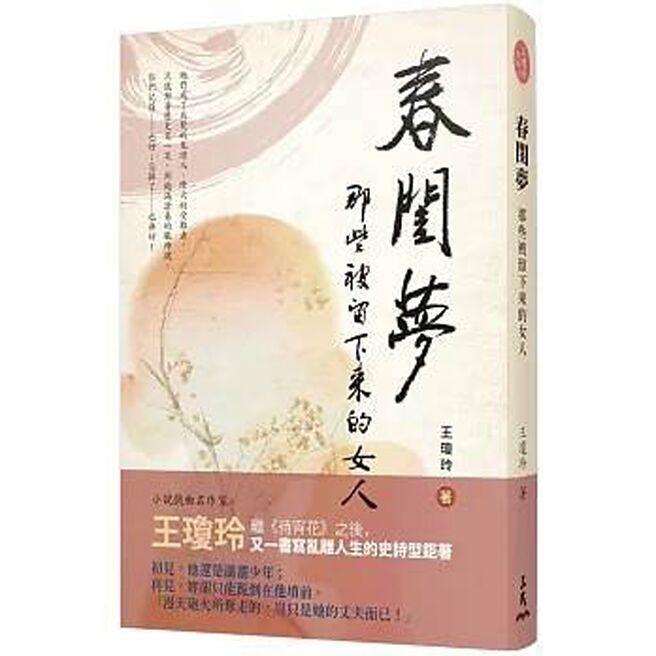

悠悠六十四年过去,八二三阵亡烈士的遗孀,目前只剩下十几位。丈夫用生命来捍卫台湾;遗孀用一生的青春来见证爱情、护守家园。百无一用的书生,只能用《春闺梦》向这群伟大的女性致敬;并衷心期望:充满爱与关怀的宝岛台湾,不要让她们继续被遗忘。