百年西洋楼古厝 保存问题引起关注

【爱传媒特约记者吴思贤报导】说起芦洲古厝,许多人都会想到李友邦将军的祖宅,也就是李宅古迹。其实芦洲发展非常早,至今还存在的古厝也还有很多间,但保存情况都不太理想,值得关注。

爱传媒记者发现芦洲另外有两间古厝的主人也都姓李,其中一间古厝门上面写着「李顺兴」三字,早年的实际事迹还有待查证,但是古厝保养的情况不太理想,现在也没有对外开。

另外一间古厝则是「李得吉」西洋楼,这是李家米粮的商号,古厝里面还有住人,但是保存的情况似乎也不如目前有对外开放的李宅古迹。

李得吉商号的家族,在清朝的嘉庆年间(实际年份已不可考),从福建同安移民到台湾的芦洲(当时叫和尚洲,也叫河上洲),来台第五代李贤在日治时期经营米粮生意而发迹致富,所以在祖宅右侧加盖这栋巴洛克式的砖造楼房,同时以「李得吉」为商号扩大经营。李得吉商号传到李贤的儿子李统、李步,也就是来台第六代时,俨然成为芦洲首富。当时芦洲的范围包括现在的三重区。

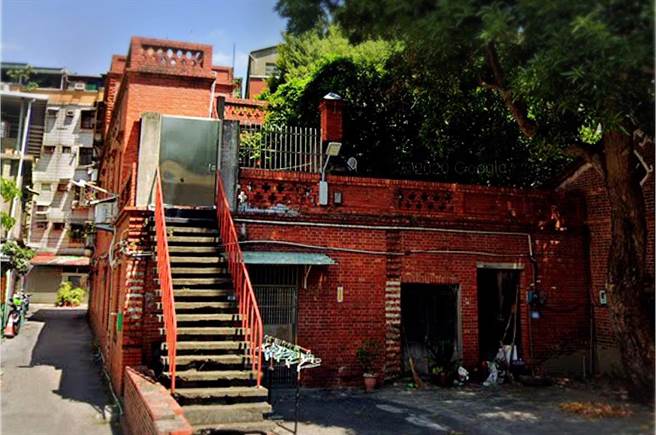

李得吉商号建造的砖造楼房,被称为「西洋楼」,是芦洲早期最高的建筑物,在日治昭和年间、1930年左右,考量芦洲地势比较低,为了避免米仓遭遇淹水灾情而承受重大损失,所以加建二楼。「西洋楼」至今历史已经将近百年,位于芦洲区民族路327巷、民义街口。

「西洋楼」的砖瓦建材乃取自当时台湾最顶尖的「台湾炼瓦(Taiwan Renga)」株式会社,英文缩写是「TR」,炼瓦就是红砖的意思,台湾炼瓦的建材上有「TR」标示。

当时台湾最高档的建材,应该是总督府采用的是日本东京「品川白炼瓦株式会社」的菱形红砖,其上有SS商标。除此之外,「TR」红砖就是最好的建材。

兴建于日治大正、昭和年间的「李得吉西洋楼」,见证了百年芦洲历史,意义非凡。不过「西洋楼」目前并未列入历史建筑,仍属民间建筑,如何在尊重私人产权的前提之下,有效落实古迹的保存,值得各方关切。