八○年代的美丽与哀愁--记林文义的新册《我爱过的八○年代》

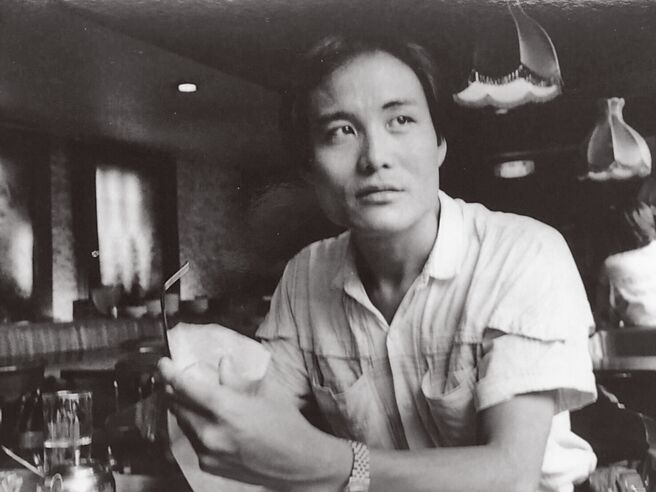

林文义摄于1988年。(张苍松摄)

图/林文义

《我爱过的八○年代》书封。(联合文学提供)

清夜兀坐床榻,阅读林文义回顾八○年代,几篇抒情的写实之作,读到:「沉郁而忧愁,最灰黯的八○年代中期,我不渝写作,以为胃出血死去亦可……只告诉任性、率直、不驯的自己,文学还在不可馁志!」再读:「请告诉我,八○年代,美丽与哀愁交炽祈求黎明的希望。如果依循从前的乡愁、输诚、讨巧……那不如让我隐遁吧!坚信:作家就是自己的政府。」惊觉字里行间的沉痛:「沉默。意味八○年代中期,我一无所有。」竟有大惑不解之慨。

以文字彰显缅怀的八○年代,是美丽?丑陋?还是不舍时光消逝引起的畏惧?他在〈离字的从前〉写道:「四十年后,梦与醒之间的距离竟然如此接近?夜深人静,藉小酒不为怀旧,实是深切祈盼得以全然遗忘。四十年前,青春正好的自己究竟何所思?晚秋近冬的四十年后,几近半生的去日无多,怎会一再倦眼回眸?已然远矣的前世纪八○年代,我眷爱过,无憾不悔的美丽。」

熟识的彼时,正是台湾经济起飞,对外贸易和建筑业领衔「台湾钱淹脚目」,势甚汹涌的开启蓬勃萌发期,以及席卷艺文、学术成大局的文化先锋者:以人间副刊与联合副刊挂帅为首的报业,引领文学阅读风骚,文学写手、艺术大师一时云涌崛起,出版、杂志业更是别出机杼的畅行发展,再则,新浪潮电影无独有偶为戏剧推陈出新,形成文化征途无可比拟的丰饶年代!而他,不就是那个勇于挥别镜花水月,设或自成一格,如粉蝶翩翩飞起,活跃在纷纭文坛的散文好手!

细探他描绘八○年代离乱的爱怨心情,都像是对久违年月的省思载记,又像是内心时刻悬揣着极其难解的不安。

他口中「一无所有」的不安期,巧是经常出现在文教区「城南」的时代,为洪建全基金会编制大部头丛书,协助兰亭出版社邀稿编书,与乡土小说家黄武忠合编文学家杂志、散文季刊,同时写作、为杂志绘制连环漫画,生活淡然自守,直至八○年代末期主编自立晚报副刊,生命历练再次承受考验,使他的文学创作得以跨越传统鸿沟,为个人的散文风貌再造新意象。

他为读者签名,或是握笔三两下绘出趣味漫画,明亮眼神像极无忧无虑的小孩,可那落笔的线条总是带着一丝哀伤,谁能感受到那样深切的知觉?写作时,他是否会流露出与热爱文学同样欢愉的神情?实则,把自己围困在单一而孤寂的名著阅读、刻画人间,仰首世界,经历过的八○年代,无不让他从怀旧中领受辛劳写作的无边风月。要说,若无能耐承受起文字焠炼的煎熬,他大概难以体悟文学写作的雅兴。

阅历台湾经济、政治与文化翻腾变异的年代,经历文学、阅读与出版深厚且沉重的兴衰期,林文义矜持以眷恋的八○年代的怀旧风情,深刻描绘人、事和回忆,见证以阅读伴随成长,复以文学着墨社会变迁的景况;随后再以反观现世之姿,宛如认同的嘲弄只重功利、崇尚时髦,全然无视文学、阅读存在之必要的书写,或是无奈社会变迁、斯文败坏的疾风暴雨正呼呼迫近,使他的心思倍觉焦虑难安。

一生追求完美,无时无刻紧抱文学,独独存活于写作之境,他即是战后新生代写作者,凭借博览阅读,感知文学魅惑魔力,承其影响,成就为台湾当代出色的散文作家。

现实不若漫画或小说,可以充满想像与期待,青春期和不少文学创作者,历经繁琐吵嘈的八○年代,林文义深切贴近诡谲多变的社会景致,这不是愿不愿意记忆的问题,而是,即使刻意遗忘,生命仍需随生存轨迹走下去;可以想见,纵令不喜欢湿漉漉的雨季,一样可以享有拥抱文学的独特幸福;善意回顾那个可变性、包容性极大的八○年代,虽然有过满腹愁绪,却无法对热爱的文学写作反悔、绝望;因此,近三年来,陆续写下:「那是八○年代初,我的美丽与哀愁。」的〈离字的从前〉、〈玫瑰不折枝〉,〈最美丽的沉默〉、〈恋文学〉……、直到「国境以北的温哥华,老师,我来看您。」的〈诗人,远在北西北〉等放怀篇章。

自「脱北」迁徙桃园伊始,林文义总是独坐在孤寂的「完全写作」的移易时空,一篇接续一篇,以诗文回首八○年代,他说:「家人不解我何以隐闭书房,日以继夜独守一盏灯,扪心问己:是否太自私了?」便以诗句自我解闷:「如同白日深藏岩穴的蝙蝠/夜行动物是贴切形容/拂晓前瞳眸仍闪亮 /所有星子都睡了,唯我独醒。」

从喧哗热闹的台北大直移居南崁,他习惯在渲染美丽街景的窗边,饮杯香醇咖啡、吸纸烟、看书;日夜彷若日常,习以为常的放胆书写八○年代的文学与文学人事迹,他记述和执著于文学创作的隐地、王定国的友情,叙述和诗人白灵在雾茫露寒的季节,远赴加拿大温哥华探望病中的痖弦老师的〈诗人,远在北西北〉,构成一幅真情流露、深重感怀的离别场景:「我们真的再次通了电话,温哥华机场,我要搭乘子夜二时晚班客机回台,手机附耳,老师语音平静的和我说了十五分钟,尽是勉励,如同八○年代时以书信期许我,坚执创作。

起飞了,老师再见。诗人,远在北西北。」

读后坦言,他的回顾尽是写给读者面对现实的勇气,有了勇气便足以拥有纯粹的自我,从而领受美好。就像有人从未仔细看天,但天空的色彩早就存在那里,遂而感受他说的:「无憾不悔的美丽」。纵令当前文学出版衰颓,他依旧从容无碍的在写作天际思索、创作。终有一天,相信绝对会有这样一天,热闹、奔驰、可有作为的出版业,会在另一个世代、另一群人身上再生殊荣。

彼时彼日,同样并行共振走过萧瑟与华丽,变动多端的八○年代;同是沉浮天涯一角,服膺文学的写作人,林文义对文学的系念,如我所见,一式一样,毫无二致,那是四、五年级生难以抹灭,包含文化与艺术无比跃动的年代,一个不舍忘怀,有人文、进化、竞逐、更有感伤,难得圆融与分歧交织的生动世代。

阅读《我爱过的八○年代》十数篇章,无关世纪风华,不论是非好坏,始知这个一辈子爱恋文学、信仰写作,对艺文创作信守不渝的男子,凭仗温暖的真性情,借由文字或漫画,为台湾留下当代文学、出版、作家,甚至艺术,使人喟叹不已的荣枯光景。

(本文系《我爱过的八○年代》书序,联合文学出版)