杜绝水患 陆加速建造海绵城市

3月4日,济南市正在建造海绵城市所需的巨大「地下水廊」。(CFP)

从南到北连续大雨,至少造成大陆79个城市大淹水,不但冲击人民生命财产安全,也让各地排水系统的优劣浮上台面。在各界对淹水问题热切关注下,加速了大陆推动「海绵城市」的决心和脚步。

大陆住建部在2014年印发《海绵城市建设技术指南》,让大陆城镇排水防涝系统大为改观,以后将不再以「修大管子」为主,而是要让城市像海绵一样。需要时更可将蓄存的水释放出来利用。

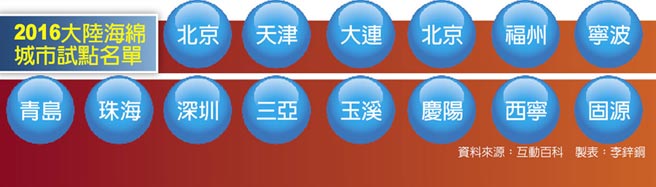

2015年,大陆公布16个海绵城市建设试点名单。今年4月再公布包括北京在内的14个试点城市,北京、上海、深圳等一线城市上榜。目前大陆已有100多个城市制订了海绵城市建设方案。

逾百城制订建设方案

「这说明各省市建设海绵城市的进程正在加快。」专家指出,各城市都希望自身能实现「小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解」的理想。

以北京为例,城区将新建73处蓄洪蓄涝区,可存贮超过1000万立方公尺雨水,相当于5个昆明湖的容量。蓄洪蓄涝区主要有两个功能,一是当河道满了、道路雨水进入时可以短暂蓄水;另一是在河道漫溢时也可以让洪水停留,而不是直接进入城市道路。

河北省张家口市规画将70%的降雨就地利用。2020年底,中心城区20%以上面积完成海绵城市试点建设。港口城市浙江省宁波市,计划到2020年,城市建成区25%以上面积达到海绵城市。

中国工程院院士任南琪表示,海绵城市建设属于城市水资源与水环境综合整治的范围,已成为不可拖延的课题。

小 灵 通

海绵城市

海绵城市是指城市应对雨水带来的灾害具有良好的弹性,也称「水弹性城市」。传统海绵城市建设,处处是硬化路面。每逢大雨,主要靠管道、帮浦站等设施排水,依赖「快速排除」和「末端集中」,往往造成逢雨必涝,是多数大中型城市的缺陷。

新建海绵城市要有「海绵体」。「海绵体」包括河、湖、池塘等水系,也包括绿地、花园、可渗透路面的城市配套设施。雨水透过这些海绵体下渗、滞蓄、净化、回用,剩余部分透过管网、帮浦站外排,可有效提高城市排水,缓减积水压力。(李锌铜)