「世界大战或许爆发」…老兵70万字日记带你回到1938年

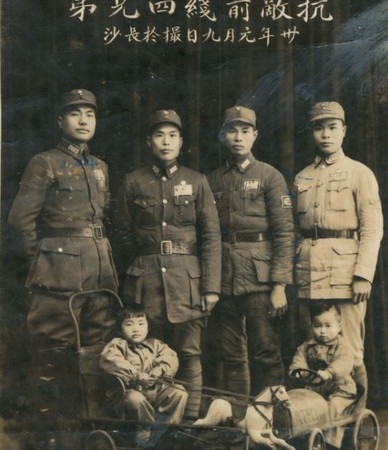

▲1941年1月,李子斌(左二)与同为军人的三个哥哥在长沙合影。(图/翻摄自复写记忆网站)

「1949年国军撤退来台」一个历史名词,却是数万人被迫离乡的悲歌。「老先生的十八本日记」主人翁李子斌,从1938年入伍开始撰写日记一直到1971年,这些日记后来由他的家属保管,因缘际会下再由淡大资传系助理教授杨智明接手整理,开设课程让学生将70万字的日记誊打成电子档,展开跨越80年的历史对话。

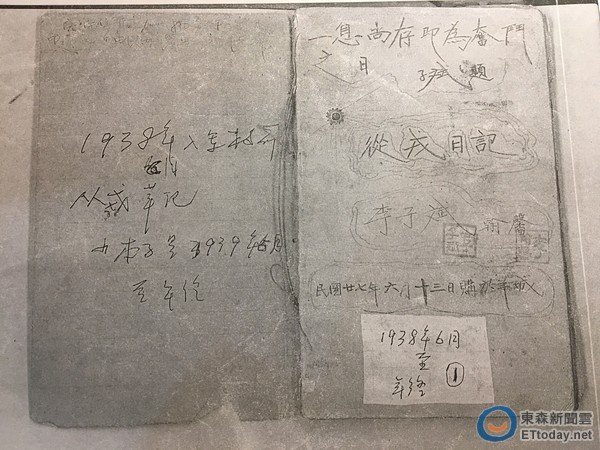

▲第一本日记,李子斌入伍时慷慨激昂。(图/记者黄圣庭摄,下同)

李子斌为广东韶关人,生于1920年,卢沟桥事变爆发后,不顾哥哥们的反对,决定投笔从戎,18岁进入黄埔军校,开启每天写日记的军旅生涯。前后总共跨越33年,大致划分成几段历程,分别是对日抗战(1938-1945)、国共战争(1945-1950)、异地流浪(1950-1954,曾到香港与金门),最后则是在台湾落地生根(1954-1971)。

李子斌对从军相当热情,早期日记详述了军旅生涯,1938年7月10写道,每人分配一支七九步枪、一把刺刀、一顶钢盔与一条子弹带,「当我接到枪在手时,心中生出几个感应: A.开始了杀人的生活,人真是残暴的动物啊!…… B.枪到手了,今后有所侍恃了!」从日记中看到当时正处在历史巨轮的转动,1938年10月2日写道,「我独自走到民教馆阅报,很久未来看过报了,时势的转变如何一点也不知,今天把板一翻,才知道世界时尚有一个大转变:世界大战或许于数日内爆发。」

▲李子斌与母亲及元配宋爱群于1946年合影。(图/翻摄自复写记忆网站)

李子斌经历对日抗战,不到30岁就官拜中校参谋,但在1949年国共内战,转往香港谋生,这段期间曾到工地、矿场做工,也因为要谋生而走私物品入狱,甚至一度穷到连「日记本」都买不起。他在1952年来到金门返回军营,但因为当初离开大陆时已经烧掉所有的军职证件,必须重新入伍,经过了好几十年才重新核阶成为少校,而这些正是许多当时撤退来台军人的缩影。

▲李子斌1960年代在台落地生根与家人合影。(图/翻摄自复写记忆网站)

这本日记总共有18本,前8本由李子斌在大陆的元配宋爱群保管,他们在1946年结婚,婚后育有二子一女,但自从国军撤退来台后,就再也没有见过面。隔了37年,直到两岸开放探亲后,两人才再度重逢,这8本日记在随后也被带到台湾,交给李子斌在台湾的女儿李建宁。

宋爱群在李子斌辞世后,一直希望能有机会整理这些日记,但由于日记太过庞大而搁置。之后在因缘际会之下,淡大资传系专任助理教授杨智明间接了解到这段曲折的故事,于是开设系上「服务学习课程」,让学生能够参与「历史上的真实人生故事」。

这个课程团队以淡大资传系的学生为主,从2015年11月开始整理工作,先是将所有内文扫描成图片,再分配各组誊打建档,大约1周处理5000字,用了一年的时间整理出70万字的文字档。杨智明表示,前8本的日记字体较好辨认,学生几乎都够自己完成誊打,但到了后期的日记本,「许多字迹都难以辨认」,因此还请淡水壳牌故事馆馆长谢德锡协助,才完成这个艰难的工作。

▲展览现场。

完成后的档案现在已经全部交还给李文斌的家人保管,相关成果也于3月1-3日在淡江大学黑天鹅厅展出,从前期的誊打到后来的网站架设、文案设计、摄影等全部由学生们一手包办,共有将近50人参与。

▼策展团队的心得访谈。(影片取自Youtube)