万点肥水 落外人田

台股2017年5月再尝万点滋味,其中最大受惠者显然已不是国内投资人,而是2000年来,真正用「钱」爱台湾的国际机构投资人,这些被市场形容为「大鳄」的阿斗仔,正双吃台股现金股息与资本利得。

来自国际资金源源不绝的买盘,几乎可以等同于台股市值增加的保证,因为根据统计,台股2000年平均市值为13.5兆元,2017年则以攀升至31.8兆元,等于成长136%,相较之下,国际资金同时期持有台股市值比重则由16%来到历史新高的41.3%。

按常理,国际资金自2000年起,除了2001年网路泡沫与2009年金融海啸等国际重大财经利空时期外,几乎是一路大买台股,台股成交量应该跟着成长才是,但事实却是,单日平均成交量没有太大成长,自2006年稳定维持在千亿元之上、直至2012年由2011年的1,264亿元陡降至不到千亿元的957亿元。

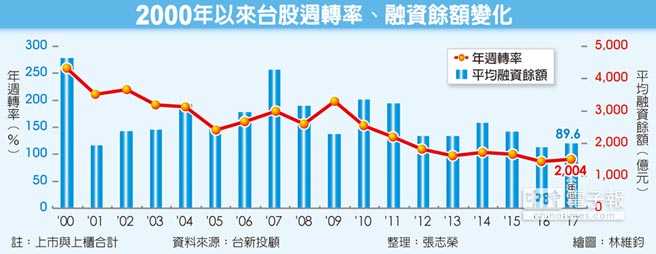

光看单日成交量也许不能代表什么,再从代表股市交投热络程度的周转率来看,2000至2002年还能维持在200%以上的高峰,之后跌破200%就没回来过,2012年甚至由2011年的131.4%陡降至107.7%,2013年更跌破100%大关、至96.7%,更惨的是,2016年更来到历史新低的84.7%。

国际资金虽然以长线买盘为主、短线进出机率确实不高,但要台股周转率由2000年的259.1%一路跌到2016年的84.7%,唯一能解释的只有散户落跑。

这从代表散户参与台股意愿的融资余额水位可以看得一清二楚,从2000年高峰的4,645亿元跌到2016年的1,877亿元,仅剩高峰时期的40%,曾经参与2000年台股盛况的投资人一定不陌生:「当时大家最关心议题是融资余额是否太高?台股是否过热?」曾几何时,现在主管机关还得用政策鼓励散户进场。

台股2000年至今的演变,也许让外界不胜唏嘘,大家都将矛头指向马政府开征证所税、导致大户拼命将资金转往国外、有的甚至化身假外资回头买台股,但不可否认的是,台股除了高现金收益率与iPhone题材外,是否还有吸引内外资进场的诱因。

欧系外资券商主管曾说,台股很明显已成为全球指数型基金(ETF)的天堂,这几年进场买台股的有很大比重是ETF,ETF的特性就是按照明晟(MSCI)指数被动布局,不奢求超额报酬,自然不会有太过频繁的进出买卖动作,因此,主管机关若寄望这几年大举买台股的国际资金能同步带动成交量与周转率,恐怕无法如愿,最终仍得思考如何唤回散户。