朱亚君》内心渴望爱 为何尽是用恨在索求?

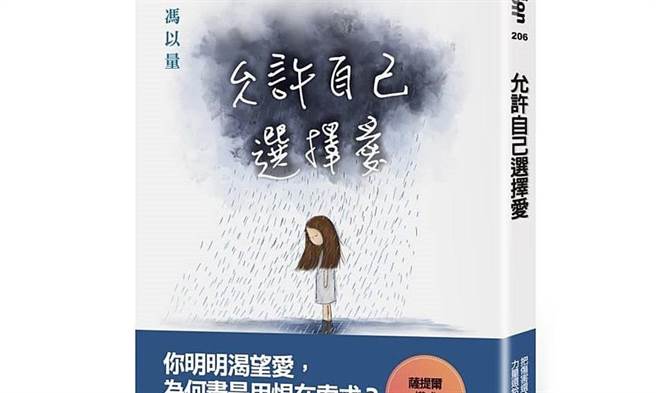

【爱传媒朱亚君专栏】家里有事,在外奔波一天,空下来的时间,我没忘一再去刷即时榜,看着马来西亚萨提尔家族推手冯以量的新书《允许自己选择爱》一路从排行榜下半段往上爬爬爬,爬到了第13名。

心里很欢喜,但也很难过。

我想很多内在敏感的朋友,跟我一样,看到这书腰文案,眼睛就湿了。

「渴爱」而不可得,大概是亲情里最痛的痛。

那亲情手足之爱,明明该是天生的,不是吗?

没有一个人想要被标签成为不孝的子女,也没有一个人拒绝自己在温馨的家庭气氛中长大。

而为什么,我们每一个家,掀开来多是坑坑疤疤,我们的内心充满了黑洞,觉得自己是被孤立的,是不被接纳的,是受伤的那一个。

于是,我们愤怒、哀伤、委屈,我们选择「恨」,因为「恨」是一种力量,如果我们不恨,我们就要承认自己是不被爱的那个。

妈妈送了一份叫「焦虑」的礼物给她,也传承了一种「憎恨」的思想给他;家人的眼泪、埋怨,就像是变相的权力,试图要掌控他,让他感到「愧疚」;他曾经跪在爸爸面前,求他别走;而如今,是他的儿子跪在面前,求他不要走。

我们忘记了,孩子是一面镜子,反应家庭互动的病态,他们不是病态的本身。

以量说,成长不是回顾原生家庭,发现问题,然后为自己找个借口,比责任推给父母。成长更不是继续扮演受害者,要每个人为你的生命负责。

而成长啊,是不找借口,重新创造自己;是为自己的生命负责,做出改变。