联考(笔试)是最公平的制度吗?

洪仁义

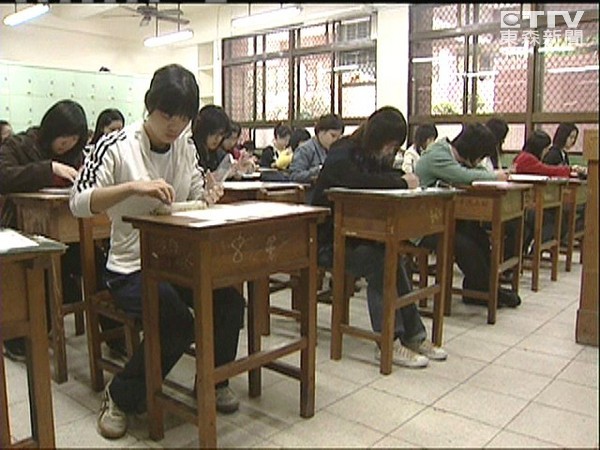

提及教育的升学制度,在台湾,大概多数人皆一致认同笔试(联考)鉴定是最公平的制度。今天笔者试图要解开这种迷思:联考制度是最公平的吗?

严格地说,笔试制度其实是满不公平的制度,何以为此?笔试的鉴定是最僵化的制度,这种制度很难评量一个人真正的能力、性向与兴趣,甚至潜力,有时反而扼杀了孩子的可塑性与创造力。

举个实例,在国内要走音乐这条路的孩子非常艰辛,辛苦的不是大量乐器的练习与训练,而是除了保持术科优异的水平外,学科(笔试)要比一般人更加优秀,否则光凭术科的成绩是难以进入艺术殿堂的学府。以中学为例,现行的音乐班亦为所谓的资优班(音乐班的班平均的成绩通常要比普通班高上许多),换句话说,音乐班的孩子,除了术科,也要兼顾学科,在蜡烛两头烧的情况要比普通班的孩子辛苦加倍。

然而,这样的现况是不太合理的,如果国家有心要栽培一位音乐家,现行僵化的体制,即便音乐神童莫札特或贝多芬在世,恐怕都会被这样的体制拒于门外,他们天赋异禀的才华恐将埋没...试想,万一莫札特是「数学白痴」,又或者贝多芬对「理化」根本一窍不通,按现行的台湾教育体制,他们是不被栽培的孩子,纵然他们的才华是光彩耀目...这就是荒谬的地方,一个拉提琴的人,你要求他的数学程度要和那念理工科的人一样,那岂不摆明就是要挪用练琴的时间,消耗在音乐的表现能力,在这种体制内,要把音乐琢磨到最高水平,鱼与熊掌不可兼得也。

每个孩子皆有独特的特质、潜力与兴趣,一个学校要挖掘人才,寻找心目中合适的学生,仅凭笔试根本难以办到,要探询一个孩子真正的兴趣、意愿与能力,最快最易的方式就是面谈,只有面谈才能深入了解孩子的总合特质,就教育因材施教、实现自我的本质上,面试(甄选)反而最能贴近学子的实际现况,反而是最公平的制度(相较于笔试大拜拜的模式,甄试是最能根据不同学子的实际状况,做出最适当的教育资源分配)。不过「面试」这种制度在台湾倒过来是被视为最不公平的制度,这便是笔者接下来要谈我们社会的矛盾之处。

首先先回归笔试与面试的制度的本质,这两种教育的鉴定工具或程序,在不考虑或排除社会环境面介入的因素下,甄试更胜笔试一筹,更能因材施教而贴近教育本质,因而相较笔试来说,它更公平、更有效率。然而「面试」制度在国内却是最不被信任的模式,因为社会文化的因素,让原本较公平的甄选制度被扭曲,我们必须从这个角度来看教育体制才能厘清事实的真相。

因此,一个较不公平的联考制度之所以被社会视为公正,乃源由于一个到处出现滥权腐化的不平等的社会所致,而一个公平的正常制度,若落实在一个光怪陆离及半封建心态的社会,有如邯郸学步。

一个喊教改20余年的国家,若终日还是围绕在升学的制度公平与否,代表的不仅是教育原地踏步,更反映社会充斥着权力不对等、不正义的社会,今日着墨于升学体制公平与否是无济于事,忽略了问题真正核心之处,何以我们的社会到处出现关说、傲慢、把权力运用得无所不用其极的现象,对于「平等」的价值,国人是对此毫无信念也无信仰,真正只在乎的是自己有没有「平等」的机会,去挤进那于一般人不对等的权贵窄门,表面高举着「平等」的旗帜,内心却渴望成为那自己正在唾弃的权贵人家....一方面痛恨他人特权与关说,但一朝握有权力却又与前者如出一辙,而这种言行不一、前踞后恭的文化,正是我们社会的矛盾之处。

联考是最公平的制度,却是在最不平等的社会文化氛围里孕育而生,不去追究社会不平等的原因,反而买椟还珠,一昧地追求假性的联考公平制度,岂不荒谬?