陆发现「迷惑巾帼鸟」 特殊构造「可塑性」藏演化秘密

▲「迷惑巾帼鸟」还原图。(图/翻摄自化石网)

大陆科学家团队日前在美国《国家科学院学报》(PNAS)发表论文称,他们发现一种存在于早白垩世的原始鸟类,命名为「迷惑巾帼鸟」(Jinguofortis perplexus)。这项发现将对鸟类的早期演化与生态分类提供大量讯息,显示四肢发育的可塑性在古代鸟类的演化中扮演重要脚色。

综合媒体报导,在2017年由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的周忠和团队,在河北省早白垩世的大北沟组发现鸟类化石,该化石与2016年研究报导中的重明鸟(Chongmingia)类似,但型态更完整。后来为致敬所有在第一线的女性科学研究人员,将属名取名为「巾帼」。

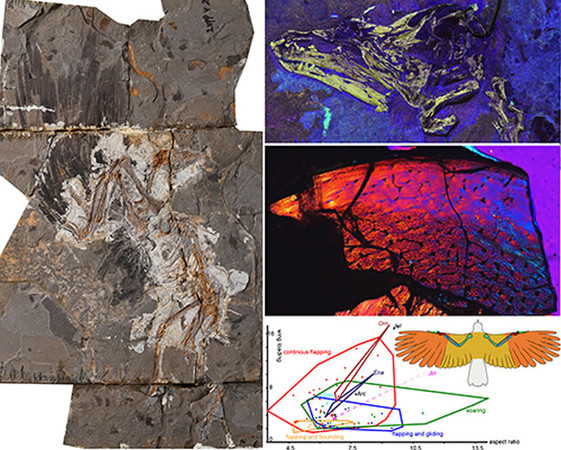

▲「迷惑巾帼鸟」的标本、头骨成像、骨组织结构、原始鸟类的翼载─展弦比分布图。(图/翻摄自化石网)

经过仪器检测年代,数据显示巾帼鸟生活在距今约1.27亿年前,属于目前已知仅次于孔子鸟目外最原始的尾综合骨类,研究团队也将这一支系命名为「巾帼鸟科」(Jinguofortisidae)。尾综骨类是指末端的数枚尾椎愈合成一块复合骨(称之为尾综骨),涵盖除了始祖鸟、热河鸟类之外的所有鸟类。研究人员王敏表示,始祖鸟等长尾的最原始鸟类与更加进步的反鸟类和今鸟型类之间属种很少,巾帼鸟的发现刚好填补了这一段空白。

巾帼鸟科最明显的特征是具有愈合的乌喙骨和肩胛骨,这一现象在中生代鸟类仅见于孔子鸟目,在现生鸟类中主要见于古腭类(鸵鸟、鸸鹋等),而在具有飞行能力的多数鸟类中这两块骨骼是相互独立的。

研究人员认为,巾帼鸟和孔子鸟可能因为快速生长,后裔在早期发育阶段出现祖先的特征,并以此基础进一步长成新的特征,显示了发育的可塑性。这个推论也证明了,讨论鸟类或者其他生物的早期演化时,发育可塑性是一个非常关键的因素。