奔腾思潮:杨渡》感念文化追寻的70年代

前一段时间,香港正激烈对抗时,曾与一香港友人静思,谈及香港与台湾社会发展历程的不同。最核心当然是香港为一个典型的殖民地社会,主权谈判由美国与中国完成,港人基本缺席,因而缺乏主体性。

我们谈起有关主体性的建构。台湾之主体性有几个关键,首先是1949年国民政府迁徙来台,不管两岸要不要互相承认,中华民国在台湾成为一个事实的政权存在。但中华民国遭逢的最大挑战则来自1971年退出联合国,不被承认的「中华民国」到底是什么?政权陷入合法性危机。在这前后发生的钓鱼台事件与保钓运动,正是此种「自我认同危机」的显现。

这种认同危机到今天依然是台湾未曾克服的困局,所谓「统独」仍是一种认同的危机延续。保钓运动便是在那自我认同危机下,学生采取民族主义立场,要求「政府」保卫钓鱼台,以维护「主权」的行动。然而,遭逢联合国会籍危机下的国民政府很难和美日对抗,因而显得无力,于是保钓分歧为对左右、国共的不同认同,终而走上了各自的实践之路。

保钓之后,自我认同危机并未解决,于是「文化」成为自我认同的出路。台湾开始有了云门要「跳自己的舞」,李双泽要「唱自己的歌」,文学上则是「乡土文学」论战。回归现实,回归土地,回归人民,终究才是主体的所在。

台湾开始有了文化觉醒,文化主体,始于退出联合国、保钓运动。这是非常重要的转变。

然而,香港似乎少了一个省思什么是「香港文化主体」的过程。或许是殖民地的性格使然,香港似乎很容易地、一无困难地走向美式消费社会的大众文化,并且在台湾大陆风行一时。没有人会问它是不是「香港文化」。正如不会有人怀疑张国荣、周润发、梅艳芳不是香港文化,但要说它是香港的文化主体,又不太通。因为那是一种流行,而不是像乡土文学、民歌运动之于台湾一般,是一种文化主体的追寻。这是港台第一不同之处。

其次,台湾在1980年代有过风起云涌的社会运动。那是在经济发展之后,旧的戒严体制无法包容新起的社会力,同时民间力量要求一个更开放的环境,以适应更资本主义化、国际化的新时代。可称之为「台湾社会再结构」(restructure),即透过民间力量,使社会重新结构。这个过程使台湾民间学习运用自己的力量,走上街头,学习抗争,学习街头的意见表达,学习管理的群众运动中的秩序。所以台湾虽然有过「冲组」的时代,但很快被群众自发的管理所克服。这个过程是台湾非常重要的一课。香港虽然有过群众暴动,或有群众抗争,但就社会运动而言,似乎未曾有过这一课。

当然,台湾还有过激烈的政治运动,从「自由中国」事件、党外运动到美丽岛事件,一直到解严,台湾民众在政治生活中有太多学习的机会,从地方基层的村里长选举、地方议会到中央民意代表,这样的政治实践让选民更为成熟世故。直到1990年代的政治改革。虽然也有几度政权转移,但台湾相对成熟。

可惜,香港似乎未有过政治大改选的经验。

我的意思是:1970年代的文化觉醒,1980年代的社会运动,1990年代的政治改革,使台湾建构较为完整的主体性。但香港似乎才刚要开始。因此,在群众运动方面,显得容易失控,发动者无大台,却也不和如何收场。

从这个角度看,1970年代的保钓运动,以及台湾文化的觉醒,是一个非常重要的启蒙。可惜,台湾似乎把保钓运动画为较狭窄的「保卫钓鱼台」行动而已,而未曾看到它对台湾文化启蒙的意义。

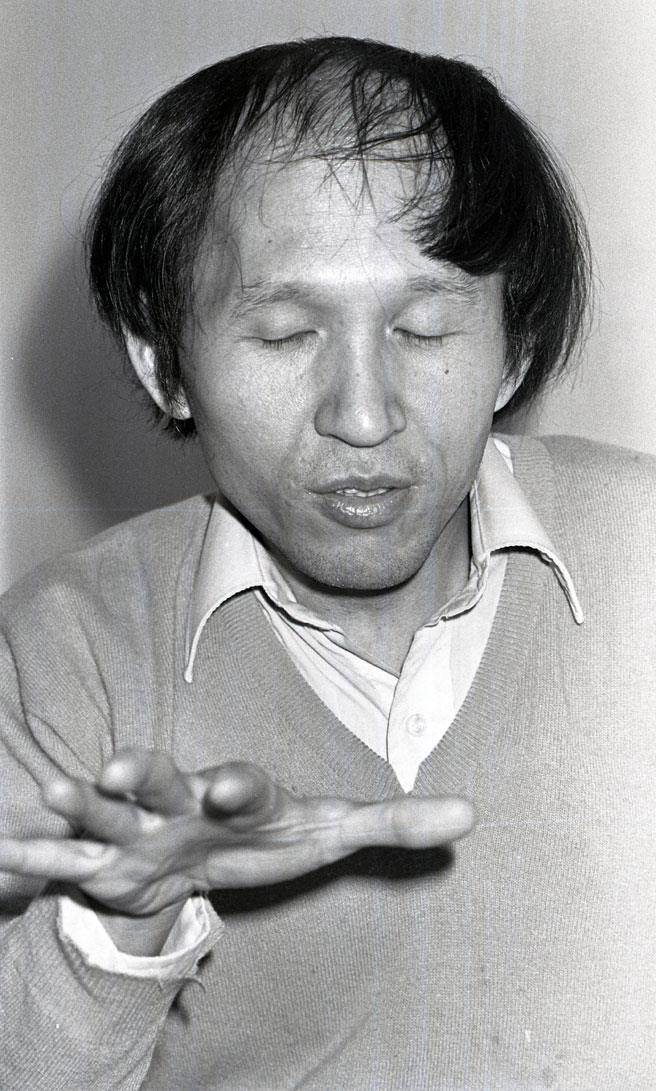

最近,一本追念林孝信先生的文集《从科学月刊、保钓到左翼运动──林孝信的实践之路》让我忍不住回顾台湾走过的道路,再与香港对比,不禁思之再三。因而对当年从保钓运动到社会实践的世代,无论是文化、艺术、文学、歌曲的创作者,从文化人到社会运动家,那样的生命典范,都怀着深深的感念。

是啊,在这种丑陋杀伐的现世里,多么怀念那仆仆风尘、面目黧黑而依旧奔波在理想的追寻道路上的老林!

(作者为自由作家)