民国报人的实践与困境──看近代传播洪流(四)

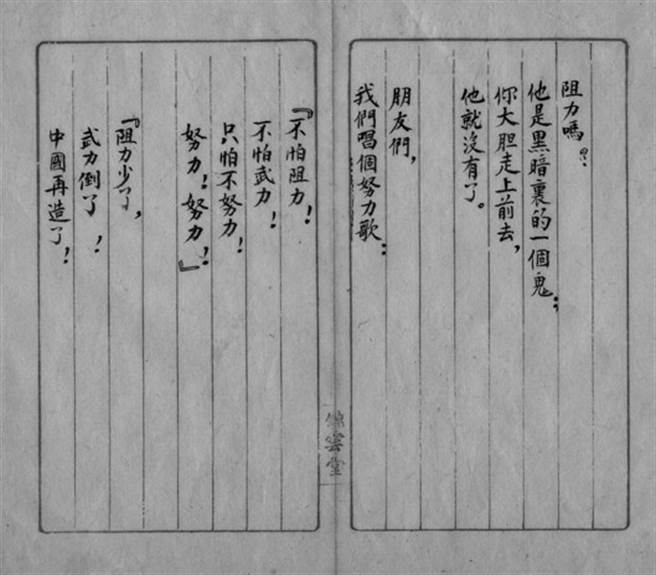

胡适1922年5月7日作〈努力歌〉,乃《努力周报》发刊词。此为他人代抄,标题及文末日期则为胡适笔迹。(中央研究院胡适纪念馆提供)

进步运动领袖写文章,多刊登在李普曼(Walter Lippmann)于1913年所创立的《新共和》(New Republic)。胡适留美期间最醉心于《新共和》,回国以后更积极仿效它的风格办同人杂志,对国事发表各种主张。他在《努力周报》宣传「好政府主义」,不就是进步运动的中国版?话说杜威思想主导「胡适派」的自由主义,特别在实践哲学、科学方法和实验教育方面,但他对中国报刊的发展没有明显的影响。杜威不以报刊实践闻名,他的旅俄印象在《新共和》发表;杜威反对精英政治,但他提倡的「大众民主」在封闭而分裂的中国根本是空中楼阁,毫无实现的机会。胡适回国以后办刊物,还得结合美英派的知识精英,其精神、路线与风格显然受到杜威论争对手李普曼的启发。我们在另一篇文章问道:密苏里新闻教育的模式移植到中国各大学,为什么势如破竹,完全没有遭遇抗拒?盖密苏里新闻教育(新闻道德)蕴藏进步运动的基本价值,符合中国知识界领袖(例如蔡元培、胡适、李大钊)对「德先生」和「赛先生」的追求,范式转移自然水到渠成。

除了美国进步运动的知识领袖,英国哲学家罗素(Bertrand Russell)亲睹苏俄革命,前后立场发生变化,也刻画了自由主义者左右摇摆的窘境。1917年苏维埃革命成功,三年后(1920)罗素即实地往访考察,时间上比胡适早六年,比杜威早八年。罗素原先在纽约的《解放者》(Liberator)杂志撰文赞成这个革命,但身历其境以后却改变初衷。他说,苏联的共产主义理想太好了,好到简直可以不择手段,以致残暴统治,剥夺自由,在所不惜,宣传如宗教狂热,人民生活却贫困不堪,经济陷入严重危机。罗素于1920年秋结束苏俄之行,直接到中国访问,盘桓了一整年,与杜威分别发表一系列哲学演讲。罗素初抵华时,警告中国应该采取温和的基尔特社会主义(guild socialism),谨防帝国主义的干预。不料数月后他在告别演说时转了个大弯,建议中国应该实行俄式国家社会主义,才能振兴实业,发展教育,等到实业和教育达到英美的程度,再回头铲除资本的流毒,此外别无他途。如前所述,自由主义大师曾经左右摇摆,罗素对胡适说苏联的dictatorship最适用于俄国和中国,因为在这样的农业国家之中,若采用民治,必闹得稀糟,爱自由的人只好牺牲一点,胡适谓「此言也有道理,未可全认为不忠恕」。

胡适与《努力周报》

民国报业和报人走进史学研究的视界,规模初具,不仅在华人地区,即在海外的英文著作也累积了可观的成果。《报人报国》除了提供宏观分析,也包含意义深远的个案研究。质言之,这些个案分属四个主题:(一)以胡适、成舍我和陈冷做报人的经验为例,见微知着,以折射他们争取新闻自由的实践与困境。(二)王芸生、萧乾、陆铿和刘宾雁等人,遇到时代剧变,政权动荡,个人无所逃于天地之间,每个关头都必须做出痛苦的抉择,以致人生转折多变,更具体而微地刻画新闻人的代价。(三)留美的自由派报人抗战期间出任官员,其负责检查外国记者在华报导的心路历程和理据。(四)另一个异常的延安革命党报模式。先此简介胡适、成舍我和陈冷的个案,其他且留后再叙。

五四运动以后,中共诞生,国民党改组,军阀跟官僚政客争权夺利,报纸党同伐异;南北对立,日趋紧张;战乱频仍,政治无望,自由主义极难生存。胡适于1917年回国,宣布二十年不谈政治,但在中国你不碰政治,政治会来惹你。他只好破戒,于1922年5月创办《努力周报》,仅一年六个月而寿终。胡适宣布要做一个负责任的舆论家,只问是非,不论党派,「干预政治和主持正谊的责任必定落在知识阶级的肩膊上」。

不愿卷入政治漩涡

《文人论政》许多篇章以胡适为主,特别是《独立评论》(1932─1937)那一段。在《报人报国》,潘光哲教授再续前作,对于胡适创办《努力周报》做了生动的分析,折射自由主义在中国如何遭受左右夹攻。胡适在美国求学就有开风气之志,深受《新共和》的影响。胡适论政,不愿卷入实际政治的漩涡,他要做中间人、公正人、评判员、监督者。他认为,主义不能包医百病,不能根本解决问题,因而提倡一点一滴的温和渐进改良。他提倡「好政府」,消极上防止营私舞弊、贪官污吏,积极上替社会全体谋求充分的福利,容纳个人的自由。这是个立宪的政府、公开的政府、有计划的政府。胡适的「好政府」脱胎于进步运动。他呼吁「多谈些问题,少谈些主义」,显然也源自实践主义。胡适提出「公」的理想-讲公道话,做公正人,这种「低调民主」碰到「高调革命」,自然就窘态毕露了。右派有邵力子的《民国日报》攻击他,左派有张国焘的中共机关报《先驱》攻击他,张申府、周恩来也在旅欧中国少年共产党的机关刊物《少年》批评胡适妥协。当时还有别人(如成舍我、陈冷)鼓吹说「公道话」,所见与胡适略同。政治激情,导致言论白热争锋,反映当时政治界和思想界的现实,本来是应有之义,然当社会共识薄弱时,不知道说「公道话」的基础和标准何在?这是值得深思的问题。(待续)