七十梦呓(上)

我六岁以前的记忆不多,印象最深的是捧着一大碗黑色的中药往下灌。母亲总说我很勇敢,为了治肾脏炎,多苦的药都能一口喝完。我的生母也说,没有刘家照顾,我活不下来。她生了六个儿子,送人一个也是对的。

我从姚家被送到刘家之后不过三年,生父就过世了,据说养父牵着我去殡仪馆,站在远远的地方看。我完全不记得那个画面,倒是记得佣人曾经把我拉到院子里说「丑人来了!丑人来了!丑人会抢小孩。快躲起来!」我从门缝看,一个很瘦很瘦的男人坐在沙发上,后来才知道那是我的生父,这是我见他的最后一眼。

我的生父是日本法政大学毕业,爷爷是临安最后一任县太爷,养父是中央信托局的襄理,曾任陕西戒烟所所长,我被送给刘家,双方还写了字据。老母八十多岁的时候收拾东西,把我叫过去,先掏出一件红色的小衣服给我看,说是我到刘家那天穿的。又递给我一张发黄的纸,上面写得密密麻麻,我才看两眼,她就一把抢过去,当着我的面唰唰几下撕掉,连小红衣服一起扔进垃圾桶。恨恨地说:「门当户对就门当户对吧!还写我不能生,所以把你送过来。」我当时很想把小衣服捡回来做纪念,但是没敢动,只记得那是深红色的,历经近半个世纪,还闪亮闪亮。

父亲非常宠我,连内衣都给我买纯丝的。他喜欢京剧,曾经教我唱《苏三起解》,被我妈骂了,就改教我唱「老吾老,我的鬓发老,上阵全凭马和刀。」父亲也会带我去朋友家「票戏」,记得有一次来了两个女生,人美!衣服美!唱得又好听,我羡慕死了,回家一直央求:「让我也去学戏吧!」爸爸只笑笑。倒是后来听大人咬耳朵,好像那些漂亮女生很受委屈,除了挨打,师父还会欺负她们……

父亲也常带我到台北近郊的「水源地」钓鱼,那是新店溪的河岸,常搭起高台办「萤桥晚会」,有京剧、相声,还有杂耍,就在那儿,我知道了吴兆南、魏龙豪,也见到了我的偶像,漫画家:牛哥。

最记得牛哥请观众上台,在一张大白纸上随便画几笔,无论画得多乱,牛哥都能立刻把「它」变成一幅精采的漫画。当时我很想上去露一手,画个让牛哥改不了的「乱画」。牛哥后来突然不见了,父亲说因为一个叫钟情的女明星,牛哥把她带进房间,不让她出去。我问为什么?老妈瞪眼,老爸就没答。但是我一直佩服牛哥,他不但会画《牛伯伯打游击》,还写《赌国仇城》,精彩极了!

父亲白天上班,只能夜里钓鱼,我常在他的怀里睡着,梦里有叮叮的鱼铃声、沙沙的水波声和鱼儿挣扎的啪啦啪啦声。鱼上钩的时候,我会被叫醒,迷迷糊糊张开眼,记忆中常是银色的月光、白亮的水花,还有野姜花冷冷的幽香。

至今我喜欢画月景和姜花,就因为那时的记忆。我常跟朋友说父亲疼我,连钓鱼都把我带在身边。但是曾经有个朋友笑说:「大概另外有用处吧!好让你妈放心!」

其实父亲钓鱼总有两位同事作伴,据说其中一人是工友,买不起玩具,只好自己给小孩做玩具。他送我一个木头人,只要放在斜坡上,木头人就会一步一步往下走。那是我幼年最神奇的玩具,因为不用电池就能动。

父亲不会做玩具,但是常把我搂在怀里表演削苹果,他用把小刀,很小心很小心地削,整个苹果削完,皮能不断。有一回中途断掉了,父亲还跟我说「对不起!」

其实我不爱吃苹果,母亲怨了我几十年,说以前对门船长从日本回来,送我一个大苹果,我居然不要,非还给人家不可。那时我才三岁多,不记得苹果,只知道我们以前住在南京东路,为了怕邻居泄露我的身世,他们领养我不久就搬到远远的云和街。我至今仍然不爱吃苹果,但会表演削苹果。还有,我特别喜欢能折起来的小刀,左一把、右一把,收藏了好多。有一回我跟个女生夸我的小刀有多棒,夸了一遍又一遍,那女生歪着头问:「你怎么说了又说,小刀有什么稀奇?」我对她很不爽,因为她伤了我的心。

父亲在我九岁时因为直肠癌逝世,母亲常怨:「吃得那么好、那么细,还细嚼慢咽,怎么会得肠癌?」又骂「跟他一块钓鱼的同事个个活得好好的,人家喝酒,你老子不喝酒啊!水边湿气多重?从下往上蒸,不得肠癌才怪!」

我没见到父亲的最后一刻,但听过他病危时的录音,很沉很沉,慢慢地说:「儿啊!好好孝顺你娘。」

据说父亲临终后悔养了我,因为我的命太硬,克死了生我的,又克死了养我的。所幸我没克妈妈,除了我刚出国的两年半,她一直跟在我身边,而且在我十七岁之前,她总指着肚子上一条红红的疤痕说:你就是从这儿出来的,好长一个口子,可疼了!

我的生父是因肺病过世的,相信我三岁前也被传染,但是在刘家养得好,所以没发作。只是胸常痛,起初我猜应该是初二那年担任小督察,有个同学违规逃跑,我在后面穷追,因为我上夜间部,天黑,掉进一个大坑里,胸口被撞伤。

我的跑跳都不差,只要追人,多半能追上。我的功课虽然烂透了,但是高二那年,体育老师居然要我填单子,说准备派我参加中上运动会,而且我可以拿体育奖学金了。说来讽刺,才隔两天,我就半夜吐血,休学。

我没觉得生病有什么不好,还挺回味吐血的感觉,那跟呕吐不一样,一个是从食道出来,一个是从气管出来。呕吐很费力,吐血不费力。随着呼吸,自己就出来了!后来每次我看见电视演员「很卖力地」吐血,都会说:不像!

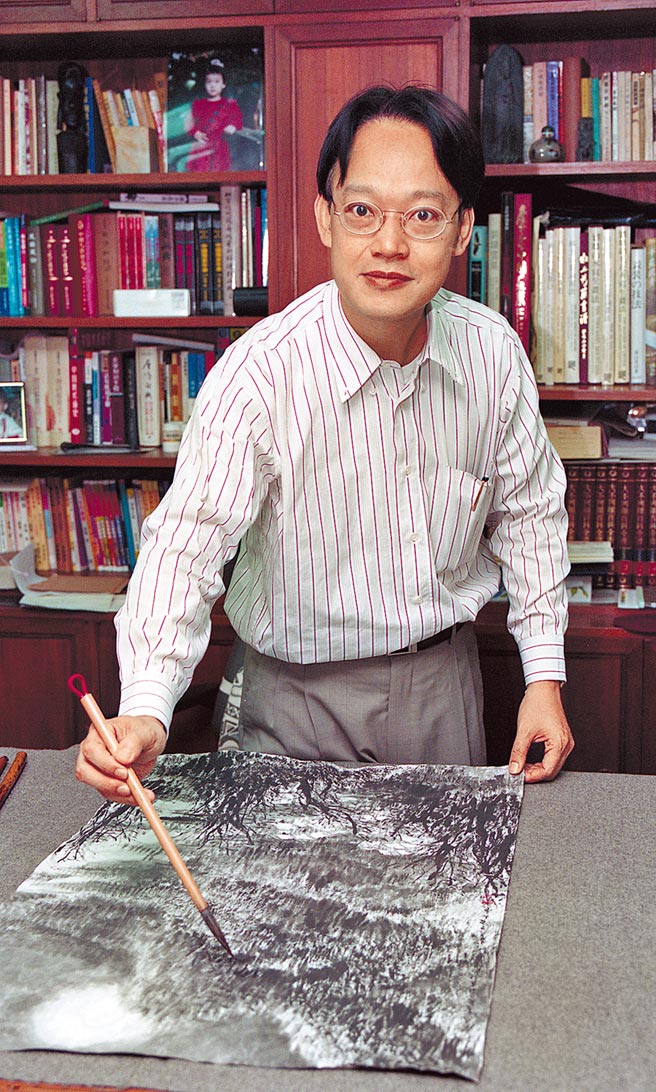

休学这年改变了我一生,因为我可以看自己爱看的书,画自己想画的画。母亲却不以为然,除了要我复习功课,还说应该临摹老师的画稿,不像我自己乱画的,她都不好意思送人。但我知道,我开始对文学和诗词感兴趣,并且发展出自己的绘画风格,应该是从那段休学开始。

复学之后,我的成绩更烂了,因为正好换「新数学」,我高一学的是旧数学,突然如听天书。加上我英文本来就差,总是两科不及格,全靠暑修补习,才不致留级。所幸我的课外表现不错,记得有一回朝会,我上台领了三次奖,其中包括一个大热水瓶,校长刘芳远亲笔用油漆写「贺你全省演讲比赛第一名,好好保养嗓子!」

从小学到高中,我拿过四次台北市的演讲比赛冠军,焦仁和、洪秀柱都是战友,记得有一年北一女中的蔡主任在比赛场上见到我,重重地叹口气:「你怎么又来了?」

但我高中以前画画从没得过奖,直到十六岁拜胡念祖和郭豫伦为师,才通窍。最记得第一次去郭老师的画室,看到墙上一幅女人的油画,真美!后来见到画中人林文月师母,更美!我也在胡念祖老师的画室见过一个高中女生,很美!她说她是喇嘛作法才生出来的,所以叫「胡因子」。 还有个女生,是大一那年我代表师大接受电台访问时遇到。也美!最重要的是她很会说,让我不得不佩服。所以访问完,我就把她拉进话剧社,她演大家闺秀,我演小太保,据说她的朋友看过戏都骂她怎会爱上我这个小混混?

后来她没再演戏,倒是我演了不少,从姚一苇的《红鼻子》演到张晓风的《武陵人》,那些戏都有个特色,就是连唱带跳,林怀民曾经送我一个大苹果,说要慰劳我的膝盖。因为地板动作太多,他在排演时把我修理得很惨。我还应赵琦彬导演的邀请演过电视剧,原因是我很会背剧本,那个戏是政策宣传,急着推出,却有一堆台词。

很遗憾我没演过电影,当女儿担任成龙电影的监制时,我说:「安排老爸客串个角色吧!短短的就好!」女儿问譬如什么?我说「像是《末代皇帝》里一开始,英若诚演的狱卒!」

从舞台演到卧室,大学三年级我就带女朋友去公证结婚。我把结婚证书拿给岳父看,他绕着沙发转,我说:「您坐嘛!您坐嘛!」后来为了大人的面子,我们在「红宝石酒楼」又演出了一场。我的小姨子有样学样,老二、老三都是打个电话给爸爸:「我结婚了!」我的儿女也差不多,儿子连婚礼都没办,只带瓶香槟去区公所登记。女儿今年结婚,除了请些研究所的同学,男女双方父母兄弟加起来只有八个人。

我痛恨一切形式化的东西,大概因为小时候心灵受过伤。养父死时每个人都盯着我看,偷偷议论我有没有掉眼泪。我要披麻戴孝,拿着哭丧棒,用匍匐的姿态去一家家拍门报丧,还因为球鞋上绷了麻布,遭受同学的戏弄。八年后我才搞懂──因为我不是亲生的,刘家养我的目的就是祭拜。

养母九十三岁过世,我没办丧礼,更没发讣闻,只在大陆偏远地区盖了十所「慈恩小学」,另外捐助台湾十几个公益团体。我不喜欢死别,尤其痛恨活的时候不孝,死了哭天抢地的人。所以我很少参加告别式,跟我对两位母亲一样,我用「长辈」的名字捐建希望小学。我的岳父母跟我生活了三十多年,我也对他们说:「你们走,就不作告别式了!」百岁的岳父很同意,还写在遗嘱上。至于我,死了最好把骨灰撒在海里。多干脆!儿女不必上坟,在世界任何地方,只要摸到海水,就摸到爸爸了。(待续)