李志德/是时候了,该解除九二共识这条「咒语」

这是一篇马习会后,因为写得太晚所以没发的稿子。这两天看到辩论会后又吵起这件事,就把它翻出来贴在这里。

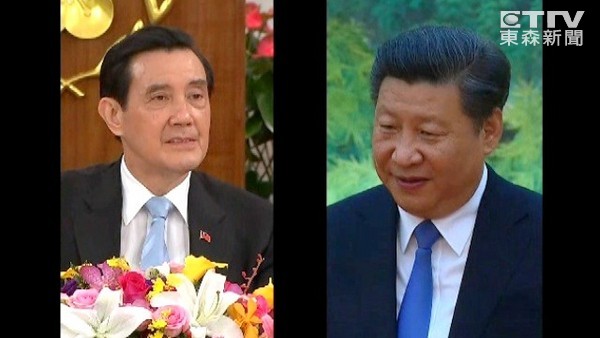

我们什么时候才可以不必再浪费时间纠结在这四个字上,谈些应对中国的真问题呢?*************11月13日下午1点,一条总统府的采访通知发进了记者的手机里:总统马英九下午5点亲自召开中外记者会。因为这一天稍早,由于民进党的极力杯葛,立法院没有向马英九发出前往立法院报告「马习会」的邀请。向立法院报告的计划受阻,马英九决定「向全民报告」。

这场记者会依照惯例,马英九先阐述五分钟,之后接受提问。但就在马英九回答了第一个问题之后,台湾七家主要的有线电视新闻台不约而同地切断了现场连线。广告过后,有一台开始报导一则女子职业高尔夫球纪录片的发表会、有些台关注一起情节离奇的车祸、一桩情侣分手「男打女」的暴力事件......就是没有任何人再回到马英九记者会现场。

对于电视新闻台不约而同地舍弃马英九的记者会现场,一般观察家或是评论者或许可以用「肤浅」来评价。但若是加上同时间的一些民调结果综合分析,结论很明确:一般台湾民众认为两岸首脑定期会谈,对台湾有利而且必要。但首开先河的马英九,却把这件必要的好事搞砸了。而同时,公众对于马英九的两岸政策论述出现了不可回复的「 审美疲劳」。

为什么会出现这个结果?观察马习会的前前后后,我认为根源因素在于马英九政府操作两岸关系一以贯之的政策方针 ---「九二共识」,已经走到了尽头。

还是必须不厌其烦地回到「九二共识」的内容:海峡两岸均坚持『一个中国』的原则,但对于一个中国的涵义,认知,双方各自以口头表述。

端传媒的作者乔侠青在「解谜『九二共识』 想像民共交流」一文中所整理的,中共方面在1990年代曾经不下十次公开发言反对台湾有「各自表述」的权利。中共抓紧了「一个中国原则」;台湾方面则坚持「各自表述」,所表述的「一中」,就是「中华民国」。

根据这样的原则,简单地说,就是中共和台湾有「共识」的,是「彼此对国家主权可以各说各话」,但对于台湾表达的内容「一中就是中华民国」,中共政权至今没有松口同意。

看不明白吗?换一套名词,更容易理解:

张三和李四互争一幢房子的产权,李四目前住在房子里,拥有合法产权文件。但张三坚持房子是他的。某一天, 张三和李四达成了「共识」:张三同意李四可以向他表述:「房子是我的」,但同时仍然坚持自己才是房子的主人,必要时有权以各种方法向李四收回。

「九二共识」 这一套话语,说白了就是这样一套概念游戏。张三和李四之间有没有「共识」?有。但李四对房子的所有权因着这样的「共识」巩固了吗?看来没有。房子产权问题解决了吗?更没有。

我不否认从2005国民党主席连战访问中国大陆,一直到2008年马英九率领国民党重返执政这一段期间,「九二共识」这一套论述曾经对两岸关系的发展起到加快速度的作用。但之后的两件事使它开始受到公众质疑:

一、中共政权并没有因为「九二共识」的确立而放弃对台湾的领土主张。从2008迄今,中方对于两岸展开政治谈判的要求甚至是一声紧迫过一声。

二、一群打着「九二共识」旗号的跨海峡政商集团,垄断了中共对台的统战利益。这种现象不只台湾公民社会强烈批判,中共「中央巡视组」今年七、八月间进驻台办检查,十月公布的调查结果显示,台湾公民社会对跨海峡政商集团的批判,绝非空穴来风。

「九二共识」的语义原本就歧义难辨,再加上一帮既得利益者的操控,藏污纳垢之余,更从原本「工具性」政策方针,逐步幻化为一套「类宗教」的信仰体系。政党、政治人物之间以「认同」/ 「不认同」九二共识划线,彼此批评、攻击。浑然忘记在理想的现代文明政治里,政党应该以政策而非某种「认同」 来辨别彼此。

从这里可以看出,「九二共识」如何被操作成一套妨碍台湾人民讨论两岸政策实质问题的「咒语体系」。在国、共操控的语境里,「九二共识」无需说清楚,甚而不清楚才更能体现它「高明的本质」、「传统的智慧」。这样的「九二共识」如同教义,不是用来讨论的,而是用来相信的。信者可以登堂入室,享受两岸关系种种和平红利;不信,就被威胁将有战祸临头。一如咒语从来就不是让平民群众读懂的。而正正是希望他们读不懂、参不透、心生畏惧,而任由「祭司集团」诠释和操作。

这就是问题的关键:对中国大陆的关系,是台湾公共政策的重中之重。但台湾的公民群众如何想像,这最最重要的一项公共政策,竟然建立在一套「概念游戏」上头?如果一项公众政策的方针连语义都歧异不清,不同立场者如何可能达成共识,一致对外?马英九政府愈是强调「九二共识」,台湾社会就愈分裂。马政府的两岸政策,就这样跟着「九二共识」的「咒语化」,一步一步走向失败。

诚然,不管在历史里,或者同一时间世界的其它地方,两岸关系都不常见。但不常见不等于是孤例。回顾1949年以来近七十年的两岸关系历史,可以看到这些转折点:

1950年,在内战惨败的国民党在台湾站稳脚跟。1958年,「八二三」砲战(砲击金门)战役后,两岸「热战」基本结束。1993年,两岸建立制度性协商管道。1995到96年,中共对台湾发动强度仅次于战争的武力威吓。1998年,两岸海基、海协会恢复首长往来。1999年,「特殊国与国关系」造成两岸再次紧张。2000年,台湾首度政党轮替。2003年,「春节包机」首航,开启了两岸空中直航。2008年,两岸恢复制度性协商。

事实上,在上头这些转折里,不论是「由好转坏」或者相反方向,「九二共识」只在其中一、两起事件里起了作用。而如果要寻找一个更具普遍的解释体系,仍然要回到正常的、现实主义下的国际关系型态,认真地思考台湾生存发展面对的真实问题:

台湾如何以灵活的身段,游移在中、美大强权之间;台湾做为华文文化圈的主要成员,怎么以自身的「软实力」导引身边的大国逐步改变?让中国变得更自由、开放和文明?台湾的国防军力比起解放军微不足道,要如何锻炼得既小且精,以吓阻近在咫尺的强权?

凡此种种,都是国际关系里「以小事大」的要素,它们有理论、有例证,说得清楚,讲得明白。政党唯有回到这种具备普遍意义的话语系统里,不同的政党、政治菁英和公民群众之间才有共同讨论的基础,才有建立共识的可能性。

是时候了,该撇开「九二共识」这套「咒语」体系,直接面对两岸关系的本质问题。一昧紧抱「九二共识」这种「自我特殊化」的言语系统,造成的结果恰恰是台湾民众对两岸关系的认识被愈发搅混而不是厘清。

●作者李志德,资深媒体人,本文已获作者授权。以上言论不代表本报立场。88论坛欢迎更多声音与讨论,来稿请寄editor88@ettoday.net。