头条揭密》金门砲战催生中美共同防御条约

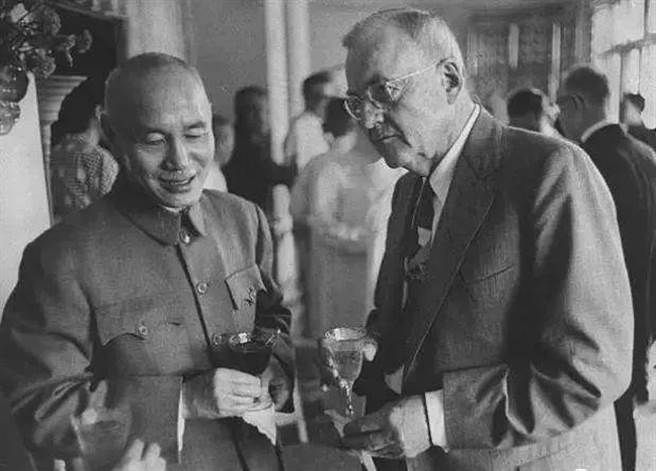

1954年爆发九三金门砲战,美国总统艾森豪派国务卿杜勒斯来台会见蒋中正,对台湾表达支持,不久后就签订了中美共同御条约。(图/档案照片)

九三金门砲战在韩战刚结束不久的状态下促成了中美共同防御条约。(图/公开档案照片)

台美关系因美方对大陆政策出现战略性转变而加温,许多政治人物与评论者开始一厢情愿地臆想恢复《中美共同防御条约》,遭到许多专家的批评。从签约当时的全球局势来看,一方面是韩战之后美方确认中共加入苏联阵营,因此在围堵共产主义的亚洲安全同盟中补上台湾这个缺口,另一方面在两岸之间则是中共发动九三金门砲战,才在美国政界及社会舆论上形成与建立台湾军事同盟的条件。

事隔多年后,回顾这次被称「第一次台海危机」的一连串事件,包括九三金门砲战与一江山之役及大陈岛撤退,是形成此后60多年两岸政治军事格局的重要关键。首先是1953年韩战结束后,美国拉拢英法澳菲等8个盟国成立东南亚集体防卫同盟,签订了《马尼拉条约》,用以对抗苏联、中共与北韩结合的共产集团,当时并没有将尚处于内战状态中的台湾列入其中。

韩战结束后撤回大陆的解放军,1954年发动对金门砲战,再次震惊全球。(图/档案照片)

而蒋中正为了获得美国支持其反攻大陆,透过各种方式在美国国会与社会上游说,但没有改变美国艾森豪总统的想法,他认为国军反攻大陆不太可能成功,美国也不想再涉入中国漫长的内战,因此希望蒋中正放弃包括金门、马祖与浙江沿海的小岛,暂时固守台湾的政权。

当时大陆参加韩战的部队已陆续返国,中苏共之间同盟关系加速升温,苏联向中共提供大量现代化武器装备,派遣军事与工业顾问协助建立基础工业与军工产业。打过韩战的部队回到东南沿海,准备重启武力攻打台湾的议程,中共军方也做好「先打大陈,再攻金门」的计划。蒋中正则是希望巡弋台海的第7舰队除协防台湾之外,还能顾及金马两岛与大陈岛、一江山等沿海岛屿,但美方对防卫这些岛屿既不感兴趣,也认为不太值得。

在美军巡弋台海的状况下,毛泽东要尽量避免与美军发生冲突,因此先在1954年9月3日针对不在美军第7舰队协防范围之内的金门进行的试探性砲击,金门守军亦给予还击,双方在武器装备都有不少损失,人员伤亡也高达数百人。这次砲战是古宁战役后最大规模的战事,后来也被称为第一次台海危机。

中共发动砲击金门原是想知道美方会有何反应,并非想要与美方开战,不料砲击中打死了2名在金门的美军顾问,震动了美国政府与国会。当时美国艾森豪总统表示,这是他执政18个月以来遇到的最严重的问题之一,他认为如果不加以抵制,中共可能会发起大规模进攻,导致战争规模扩大。艾森豪因此决定派遣国务卿杜勒斯访台表达支持,蒋中正则趁机游说美方让台湾加入东南亚防务同盟,但美方仍顾虑蒋中正可能借机主动进兵大陆,迫使东南亚同盟参战,因此改为与台湾签订双边性协防条约,在1954年12月正式签订。

协防条约签订后,中共在国际上猛烈抨击美国,但也无可奈何。于是决定先清除浙江沿海小岛不断对大陆进行骚扰攻击的国军,在1955年1月进行首次海陆空联合作战攻打一江山,再进取大陈岛。一江山失守后,美方说服台湾放弃大陈岛,美国国会接着也通过了《福尔摩沙决议案》,授权美国总统艾森豪可以出兵保护中华民国统治的岛屿,以对抗中华人民共和国的侵略。美国第7舰队的主力则向台湾海峡和浙东海面集结,在美军舰队协助下顺利地把大陈岛上一万多部队与一万多平民撤回台湾。

至此,美军巡弋台海、国军固守金门马祖的形势落定,毛泽东了解美国介入台海的情况难以改变,1956年改提出「和平解放台湾」的口号,协访条约也自此维持住两岸军事对峙形势长达数十年之久,直到1979年美国与中共建交时才正式结束。

以此观之,九三金门砲战震动美国社会与政界,在当时美国与中共刚打完韩战的形势下,直接促成了美方与台湾的共同防御条约。换言之,以台湾的形势,出现战争才可能催生共同防御条约,而且还只是「可能」而已。目前美中关系虽然恶化,尚未到敌对程度,加上国际局势与当时差异极大,美国此举难以获得国际支持。就算冒进莽撞的川普政府口头上愿意,也过不了国会这一关,而且此举尚未成功之前,就可能成为引发两岸军事冲突的导火线,台湾未蒙其利恐将先受其害。