卫生纸又被抢购一空!防制争议讯息不能用传统思维

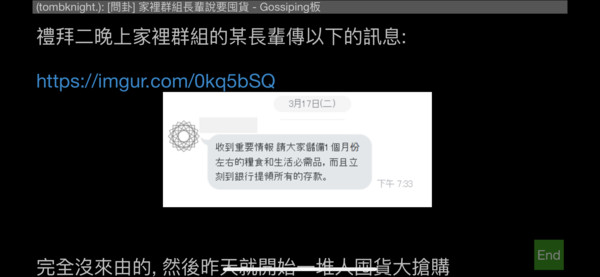

▲网传争议讯息,请民众储粮1个月以及提领所有银行存款(图/记者刘昌松摄)

3月18日傍晚家人告知要记得储备粮食与民生必需品,我当时直觉的想法是,因政府宣布19日起禁止非本国籍人士入境,在外界的舆论说法,即形同「锁国」,因此民众担心肺炎疫情持续升高,政府此举是否宣告台湾疫情防治将要面临失控危机?

我当时告知自己亲友,你们的讯息从何而来,他们说:「网路上的说法」,而且18日起北部各大卖场已出现非理性的抢购物资人潮,架上卫生纸抢购一空,甚至卖场只好下限制购买令等可以印证。

虽然这则网路争讯政府追缉明快,在20日调查局已抓到散布争讯者,让抢购囤货事件可以暂告落幕。吾以为,本次事件凸显在台湾防疫期间,民众对公共卫生观念上的认知大于争讯恐慌心理,可见民众心防普遍脆弱,对政府应处争讯的能力信心不足。

此外,由于恐慌心理的作祟影响下,1月下旬的抢口罩、抢买酒精等的抢购行为虽非受到争讯影响外,过去仍可见因争讯抢购卫生纸等非理性消费行为,最主要因素在于台湾因物资流通讯息不够透明,加上民心的警觉性相当高,一旦争讯散布时,民众非理性辨识能力不足,将有利于有心人士伺机获取好处。

对此,吾人认为当前我国面对争讯时,凸显出三个潜在风险:一是资讯不够透明,政府应变方式有待加强(搜证、澄清、逮补造谣者的处理过程太过僵化);二是对网路非理性言论监控有余,惟警示能力不足(对某些证据不明且瞬间流量太大的讯息,张贴平台管理不够明快);三是基层通报的机制与应变措施不足。

▲被抢购一空的货架。(图/记者唐咏絮摄)

首先,从18日笔者从家人告知有此争讯时,就现有的社会机制上,我们一般民众无像110/119等通报平台即时检举,只能靠民众自己的常识来判断。因此在无法第一时间杜绝或澄清争讯,甚或无法在第一时间暂时下架该争讯,即已种下民众恐慌心理。

二是当民众在网路上看到争讯时,其透过各种平台转贴或传播,导致民众接收讯息时已不是原始争讯的画面,大家看到的已是个人的Line或脸书等讯息平台,原始的XXX文化交流协会,既名不见经传,又无人知晓该协会是甚么单位,所以一开始的原始资讯会遭到转传后,反而增加其可信度,也在此途中增加民众的个人信用背书,进而形塑一个「泡沫式争讯」。

人与人基于信任关系相互告知,已经忘了要查证与检举的义务。这是争讯形成时,被信用制造的过程,因此凸显网路监控有余,但警示或要求查证的机制是缺乏的。

三是当民众听信友人善意告知到抢购民生物资的过程,凸显政府基层治理中缺乏物资流量定向回报机制,例如卖场在平日正常流量的平均值,瞬间超过2倍或3倍时,如果不是民俗节庆或特殊需求,这时卖场有无义务第一时间向所在地政府单位汇报异常流量?

卖场内哪一款物资短时间被民众抢买,卖场人员有无随机抽样消费者,向制造商及政府通报第一线异常购物情形,换言之,第一线物流通报网的机制有无串连起来,还有供给与需求的短时间落差,政府需要多少的时间反应?这一系列的应变措施,有无SOP机制教导卖家与消费者,我们似乎不够清楚。

21世纪的犯罪防治,有人说已迈入数位化科技的犯罪预防,因为政府防治犯罪的策略不能仅停留在防处传统犯罪的角度,还必须要有高科技知识观点来预防犯罪。吾人心想,为何口罩实名制后可以逐渐降低民众的抢购恐慌,最主要在于资讯透明,尤其政府设计口罩购买的APP后,民众可以掌握住家附近药局的口罩存量,因此可以达到分散人潮,甚至制约其非理性行动的目的。

从本次抢购民生必需品的争讯以观,政府在因应问题上,仍有许多改进之处,包括第一时间监控到争讯时,有无限时要求张贴者拿出实据,否则立即撤下消息。其次民众收到似是而非的争讯,有无简单且方便的举报平台,可以在最短时间化解疑虑。

第三卖家发现民众抢购特定物资,造成异常流量产生,其与政府间的通报机制与反应,如在一小时内卫生纸遭抢光,此时立即制定因应对策,包括以实名制购买卫生纸,或是暂时遇缺不补,俟一天后由政府公开购买规则或澄清外界疑虑后,再卖有关产品。第四争讯的即时澄清,有时不必然能立即遏止民众非理性抢购行为,只有采取类似股市熔断机制构想,暂时制止民众交易,或是以实名制方式限购物资,让抢购潮的恐慌氛围逐渐下降。

事实上,台湾目前除面对天灾、疫情外,尚须面临有心人士,甚或敌对势力刻意散布的争议讯息。政府鉴于过去国际上曾有争讯介入他国选举与制造社会内部恐慌等经验,早已在政府内部建立监控与澄清平台,惟目前在守势的过程中,仍无法迅速消弭民众恐慌,此乃我国社会安全上的一大弱点。

政府在谋思因应争讯的过程中,是否要建立全民透明的SOP守则(简单且明了的让民众朗朗上口),以及短时间内的通报与回复平台,每年各种演习纳入争讯应变课题,考虑设计极限施压的情境来应处争讯造成的恐慌。

在国民教育课程内,应持续教导学生应处争讯的方法,让民众习惯如何有效应对来路不名的消息,也知道如何做到查证、举报与「停看听」等应尽义务,避免让有心人士趁虚而入。建议此等构想应纳入政府国家安全层级考量,以防范未来更多民心恐慌的挑战。

热门推荐》

►当防疫遇上随机杀人 防「社会恐慌」应纳入超前部署

►大卖场货架被清空 教授:这次疫情让人更珍惜街坊小店

●以上言论不代表本网立场,欢迎投书《云论》让优质好文被更多人看见,请寄editor88@ettoday.net或点此投稿,本网保有文字删修权。