揭弊者保护法 专家建议公私分立

揭弊者保护法难公私一体适用

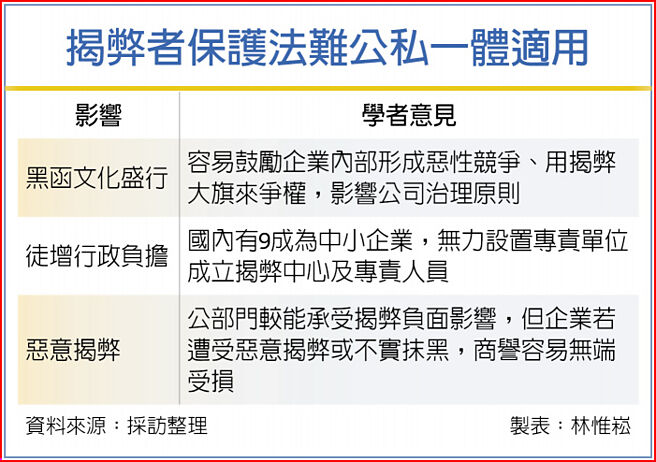

立法院司法及法治委员会于8日举行「揭弊者保护法」草案公听会,针对草案基础架构进行讨论。多数学者专家均建议应考量公私部门模式差异,采「公私分立」的立法宗旨,由公部门先行立法,再另订私部门揭弊保护范围,避免黑函文化盛行、揭弊蟑螂乱象及保护广大中小企业公司治理原则。

揭弊者保护法草案讨论历经12年,获朝野党团应尽速立法的共识,并各自分别提出版本草案,行政院则尚未提出政院版本。立法院内政委员会召委、立委吴宗宪举行「揭弊者保护法」草案公听会,针对在保障揭弊者的同时,如何降低企业商誉影响及治理原则等问题进行讨论。

全球永续公益组织联盟理事长王艺憓出席,代商总前副秘书长戴中兴及中小企业发言。她表示,现行草案主要以公部门机构为发想,但公部门经验未必能直接套用私部门,国内有八成以上中小企业为小规模公司,强制企业设立专责人员,势必增加其成本与行政负担,应在内部治理的基础上,逐步推动适合企业本身情况的揭弊机制。

为防止揭弊保护沦复仇工具,王艺憓认为,揭弊方式应由内而外为主,企业优先透过内部治理和监督机制解决,避免增加无谓司法负担。贸然对外部机关提出揭弊,可能造成揭弊错误或失准,导致企业内部机密外泄、损害商誉及利益,甚至遭竞争对手利用;建议在没有完整配套前,揭弊先采内稽内控、公部门先行,以及行政立法双轨并行的方式,弹性较大,也能避免造成不必要损害,影响企业ESG成长。

中华民国全国工业总会副秘书长邱碧英则表示,这部草案讨论12年不是行政机关的怠惰,而是真的有其考量点,国内163万家中小企业若以现行草案一刀切,影响大;现行私部门弊端范围,包括劳基法、食品安全法、医疗器材管理法、金融法规等都有明确揭弊管理规定,建议公部门先行,而私部门不管是用分流或分次的方法来做,都会比较好。

中信金融管理学院财经法律系教授刘邦绣指出,揭弊者保护法草案有其必要性,但公部门与私部门运作性质不同,揭弊机制的立法应有不同考量。针对揭弊保护范围,应考量揭弊者身分,若揭弊者同为共犯结构,就不该适用民事、刑事及各项职务保障。

另外,针对揭弊者后续去留,刘邦绣认为,公部门揭弊者的雇主为政府机关,留用、回聘或转调都是考量方式,但私部门的揭弊者,应提供两种方式,除保障工作外,也可另订「好聚好散」条款,若揭弊者离职应给予适当补偿。

万国法律事务合伙律师洪志勋指出,若将公部门揭弊者的保护及适用范围套用于私部门,恐怕会加深黑函文化,部分黑函内容并不正确,也非出于公共利益,可能导致企业有心人士以揭弊的名义与大旗,进行内部竞争、争权行为,损及企业治理及形象。

洪志勋指出,英国、日本、美国等相关揭弊者保护规范,皆以劳工为主体,因为他们没有足够武器跟雇主对抗,让揭弊者可勇于发声,而我国实务上,公司内部监察人、董事跳出来当揭弊者,扬弃《公司法》赋予监督职责的忠实义务,这是我国鼓励的精神吗?因此他建议,揭弊者应排除董事、监察人或总经理等高阶管理阶层的保护,而若揭弊者取得的内容为非法管道或不实资讯,不该为其免除刑责及给予保护。