科技新报/台湾真的只能选择代工一途?

科技部长张善政接受中央社采访时表示,台湾市场太小资金来源不够大,企业银弹不够多做品牌行销在国际市场只是小虾米对抗大鲸鱼,不如专心做代工再另往高毛利事业转型。因此媒体将此论述定位为台湾不适合做品牌,应专心做好代工就好,再度引发各界争论,然而品牌行销与荷包深度真的画上等号吗?

在相关报导中指出台湾宏碁、华硕、HTC 几家做消费性电子的企业在市场挣扎求生,预算抵不上三星或苹果等公司,口袋不够深,行销策略无法发挥,经营只会愈来愈累,张善政的专访或许可能被人断章取义,片面解释,好为台湾科技品牌找到失败借口,但台湾难不成就只能做代工,或只适合代工,难以发展自己的品牌?

难在经营,品牌只是手段

科技新报 ( TechNews ) 认为,事实上台湾有名的科技品牌厂商中,以三家较为人知的宏碁、华硕、HTC ,都曾享受过品牌经营的丰厚果实。过去宏碁曾经挟着 PC 品牌一哥位置坐稳全球市场好一阵子,后来的绊脚石并非因为行销预算不如人,而是企业内部制度与策略出问题,导致行动装置浪潮来袭时未能赶在前头,而在桌机、笔电市场衰退后败下阵来。如今宏碁是靠着过去品牌价值在企业整顿之际喘口气,若没有品牌的话,恐怕台厂更没有翻身机会。

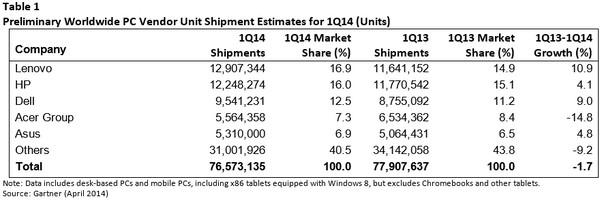

▲ 根据 Gartner 在 2014 年第一季的统计,全球五大电脑品牌中台湾仍占有二个,以电脑品牌来说失败还言之过早

再看也曾经风光一时的 HTC,当初靠着先进入市场的优势,让品牌横扫全球,台湾的科技制造与设计能力在全球市场上有目共睹。随着愈来愈多竞争者进入市场,行销预算不如人绝对不是 HTC 退败的主要原因,真正关键在于产品策略出问题,包括当时为人诟病的杂乱产品线,以及缺乏强而有力的品牌形象,导致市场上的广告讯息不一致,HTC 品牌强度减弱只是果而不是因。

华硕目前还能在国际市场上争一口气,因为其弹性的产品策略和定位正确,加上研发实力仍旧很强,跟行销预算多寡不见得有绝对关系。

品牌是永续经营的承诺

够多预算可以更容易打造出品牌没错,但不是绝对;成功的品牌行销可决定产品成败,但也不是绝对,品牌只是辅助企业走向更大市场的一种手段,台湾消费性电子品牌今天仗打的辛苦,不是单纯因为预算,或是行销策略失当所造成,而是和更核心的企业愿景,产品策略,企业执行力与整合力更有关系。

比起做品牌,做代工当然单纯许多,但既然台湾科技品牌成功过,就表示这条路是行得通的,且企业品牌内涵的美学成分,和说故事的能力是这个世纪最有价值的商业元素,也是企业多元实力的一种展现,它虽然是一条漫长的学习道路,但台湾已经跑到中途,实在不需要走回头路。

经营品牌要注意到的事务比起代工复杂许多,其中最重要是能带给使用者什么样的承诺与愿景,让使用者认同,如果能让使用者认同,不但利润相对丰厚,后续营运策略也更容易推动,毕竟品牌所带来的无形影响力可不容小觑, 君不见年年品牌影响力的排行,都是价值数百亿的估值在计算的。

就算台湾代工厂在 cost down 方面有着独步天下的经验,也要仰赖新兴市场低廉劳力密集做辅助,但在中国等其他新兴国家中,劳力成本逐年增加、劳工意识抬头,难道台商要一招走天下,随着地区发展而到处转移吗?这种辛酸比起做品牌也好不到哪儿去。

近年来,已经变成世界工厂的中国,也开始走出白牌的既有模式,开始打造属于自己的品牌,或许其品牌目前认同度不高,甚至处处有其他品牌的影子,但不容否认的,这些品牌也开始有着一定的影响力,连对岸都开始想摆脱「世界工厂」的刻板印象下,要台湾继续选择代工的老路,真叫人情何以堪呀!

从小米品牌来看市场与行销

不过,中国像小米这样的品牌,尽管有很多抄袭和学习其他知名品牌的影子,但在中国能够快速地成长,不需要强大的研发实力,而是专注在行销、资源分配统筹上,这样的品牌运作模式,就是欧美人擅长的那一套,只要有够大的 home market,就可以掌握到一定的市场,品牌很容易做得起来。

对台湾厂商、台湾品牌而言,home market 不能说是大,但也不能说小,如果连在地市场都耕耘不好,要如何经营海外市场。东南亚市场是这几年快速成长的领域,中国品牌、日韩品牌在当地的深耕都是着眼于东南亚富裕起来的广大市场。

台湾品牌与台湾厂商,能否在包括东南亚在内的许多新兴市场找到新的天空,就要花更多时间去了解不同市场的文化,加强更多行销资源,真正去尊重打造品牌需要的软实力,而不是只有研发能量和强大的业务团队而已,企业主们更应该关心把资源放在对未来有加分、有加值的行销人才上,摆脱制造业思维才是台湾发展品牌应该拥有的态度。

(首图片来源:Robotcop 2014 中组装机器战警的中国工厂概念图-来源 )

延伸阅读:

台厂打品牌战 张善政:大问号 -中央社脸书豪砸 190 亿美元收购 WhatsApp,强抗 Line、Wechat 入侵 准备好了吗,孩子们?软体正吞噬全球