观念平台-从贝九到AI

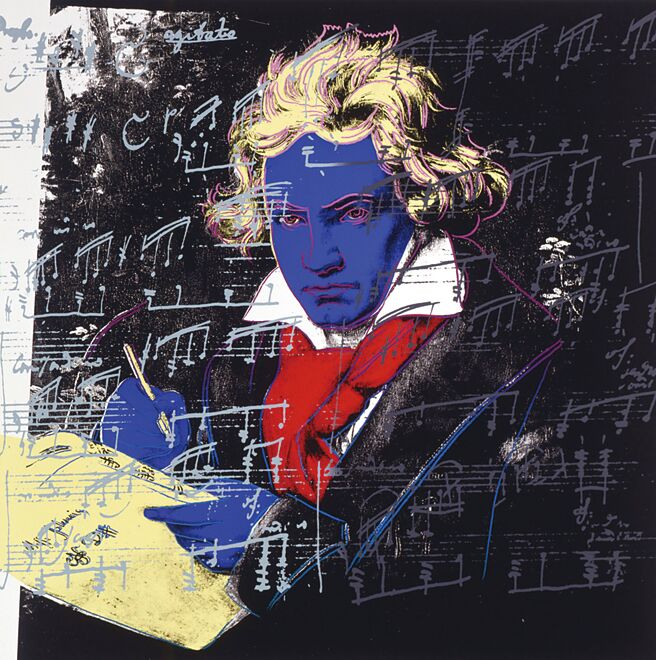

乐界与科技界携手合作,用AI仿效贝多芬风格创作交响曲于2021年首演,名为「贝多芬X:人工智慧项目」。图/美联社

贝多芬第九号交响曲(简称贝九)是乐圣贝多芬(1770~1827)最后创作的交响曲,第四乐章《快乐颂》结合了管弦乐团与大合唱及独唱,震撼乐坛。自此曲1824年问世至今200年,始终是古典音乐最被熟知的名曲之一。每年圣诞节前后,此曲总被搬上音乐殿堂,演出阵容浩瀚庞大,歌声乐音高扬绕梁。可惜贝多芬为世人献上九首交响曲后辞世,世人无福聆其第十号交响曲。感慨之余,曾有人想从其遗留手稿捕捉心思灵感,搞得灰头土脸无疾而终。近年来在多位乐界与科技界的共同努力下,将贝多芬的创作手稿,深入整理,结合人工智慧AI梳理其创作逻辑理念,从2019年AI开始投入工作,于2021年推出仿效贝多芬风格之交响曲首演,名为「贝多芬X:人工智慧项目」。

■AI仿效贝多芬风格创作交响曲

此作品推出,引起多方不同回响。AI被喂以音乐家的创作素材之后,能够作出仿似作曲家风格之交响曲,的确令人惊艳。贝多芬创作第九号交响曲由1818年至1824年费时八年,AI此作品费时两年完成,科技运作效率显然较高,其间动员的人脑费心与电脑计算不计其数。透过AI团队运作,每天可以产出不同组合的数套乐章,供人脑进行抉择。科技界对此效率绩效,欢欣雀跃,但是艺文界人士忧心忡忡,眼见AI气势如虹,作品如雪片飞扬,担忧是否将会抢走艺文人士生机,扼杀人类艺文创意发展。

■让科技业灿烂蓬勃的AI 打到艺文界痛处

让科技业灿烂蓬勃的人工智慧,打到艺文界的痛处。AI创作之前汲取各艺文作品进行学习模仿,消化精华后进行创作,速度快捷并可产出多重组合样貌,这表现怎能不让艺文人士发寒战栗!2024年4月,拥有一万两千名会员的英国创作者权利联盟公会发表调查,发现四分之一的插画家和逾三分之一的译者因AI而失业,逾86%会员担心AI模仿或复制了自己的风格与声音,恐贬低人类创意工作的价值。受访会员们齐声呼吁政府采取保障措施和监管,希望其创作被用于开发生成式AI时征求同意、获得荣誉和报酬。

文化艺术生成式AI所衍生的若干问题,虽是难解课题,仍需设法处理。已经热烘烘启动的AI,势如破竹,渗入各个领域,各有冲击。政府对其作出必要的规范,已不容迟疑。首先,著作权问题必须予以慎重规范。AI取自现有资料多方学习,对于采用艺文作品之方式、幅度、费用,政府宜有适度规范。其次,所生成之作品,宜注明为AI所作,不得为个人擅占成自己创意,惜此观念尚未全然普及,有待育植。

前述贝多芬第十号交响曲AI,问世时已清楚标示为AI所作,交代了创作过程。贝多芬1827年过世,至今已逾著作财产权规定创作者过世后50年不再保护之年限。从法律角度,该作品在处理上并无不当之处。然而,无论其乐曲如何精彩,如何神似乐圣,恐难被世人认同这就是贝多芬第十号交响曲,仍只能被视为AI能力充分发挥的证据与乐趣。试问:倘若乐圣贝多芬依然在世,听闻AI作出他的续作,会有何反应?

■在音乐不同领域,市场容许AI发挥的角色,并不相同

AI生成作品在艺文界所可能普及的层面,应是随领域而有差异。举例而言,受到欢迎的流行歌曲,可以找到其流行元素,经过AI学习模仿后,有机会打造成另外一曲甚至多曲并造成流行,只要科技成本与演出收入之成本效益核算后有利,此模式便会一再被运用。市场上的消费者只在乎歌曲是否好听,多不在乎其创作者是否为AI。若用在广告歌曲,AI更可能具有大显身手的空间。至于古典交响乐曲,曲式复杂,诠释细腻,作曲家造诣高度是关键因素,是否作曲家本人创作乃是乐界关切重点,较难以AI作品鱼目混珠。换言之,在音乐不同领域,市场容许AI发挥的角色,并不相同。

音乐之外的艺文各界,如绘画、摄影、诗文等等,不同领域受到AI渗透到点线面状,影响的从业人数与创作光谱,或许千人千面,各有千秋。从各自多项怀忧之中,汇整出共同重点,寻求合宜角度介入规范,乃是殷殷所盼。目前我文化部已召开座谈会研商文化艺术生成式AI之规范,拟于2025年公告施行,其规范合宜性有待检视。

艺文界人士也须正视AI发展,了解其技术,善用其资源,强化跨域合作。若没有艺文专家领衔,AI难有优秀创作。艺文界与科技界携手合作,乃是重要趋势,可缔生不少商机。2024年诺贝尔经济学奖得主之一艾塞默鲁(D.Acemoglu)认为:「真正可怕的不是AI本身,而是控制AI的人。」英国文艺复兴时科学家、散文作家、哲学家弗兰西斯培根(France Bacon, 1561~1626)说:「深窥自己的心,而后发觉一切的奇迹在你自己。」美国著名企业家艾科卡(Lee lacocca, 1924~2019)说:「不创新,就死亡。」创新的血液,不必因AI而停滞,反而可因AI而更流畅。