我身边的台湾人》我是曾老师的铁粉

春节期间,特别将东吴大学曾泰元老师的新着《走进词语的桃花源》仔细认真拜读,真是收益满满。

此书,正如曾老师在自序中所讲:「这是一本英语视角的语言科普文集,收录了我近年来散见于北、上、广几家传媒的专栏文章,讲词典,说词汇,道翻译,可以说是一部跨越学术和通俗的作品。」

通常来讲,但凡是学术性的书籍,都会给人以枯燥乏味的印象。但在曾老师笔下,即便是一些学术性较高的文章,也能够深入浅出,学术中不乏趣味;趣味中又富有内涵。或许,这也是曾老师的文章,会成为很多知名出版社、报社「宠儿」的原因所在吧!

引以为豪地讲,我是曾老师的铁粉。用「读天下书,行万里路」来形容曾老师的微博,一点不为过。曾老师经常在微博上与粉丝们分享一些自己在各大报刊刊出的文章,还有在台湾的一些生活趣事。特别是曾老师的大陆游记系列,我喜欢至极。曾老师用心经营着自己的微博,圈粉万计。

与曾老师的相识,源于微博互动。愣头愣脑如我,曾向曾老师询问报社投稿的电子信箱号码,在微博上冒昧地给曾老师留言。没想到,曾老师竟然真的有回复,不仅告知了投稿信箱,并给予鼓励,真是令我喜出望外。

2017年,曾老师在上海复旦大学访学期间,我「莫名其妙」地到了上海,因缘巧合与曾老师有过一面之缘。

何为莫名其妙,看官容我详细道来:那年,老妈与几位姨妈,兴致勃勃地报名参加了为期六日的华东五市(上海、南京、苏州、杭州、无锡)旅行团。

大概是过于兴奋,大姨在出发的前一晚,竟然失眠了。早上起来,血压有些升高,无法乘飞机远行。而旅行团的费用已经交付,无法退还。后来,经过协商,破例答应可以由他人代游。经过姨妈们一番商议,决定我是最佳人选,理由是一路上我不仅可以充当摄影师,更是一个好劳力!

就这样,我「临危受命」。下午两点机场集合,早上八点半我才得到通知。我一点远行的准备也没有,真是一场说走就走的旅行。

赶紧打点行囊。慌乱中突然想起,曾老师有发微博提到,此期间应在上海复旦大学访学。为了确认,赶忙拿起手机用微博私信联系曾老师。

「曾老师,您好!麻烦问下,您16号还在上海吗?」

「在的。」

「太好啦!原定老妈和几位姨妈,今天出发,华东五市六日游。可是,大姨昨晚失眠,今早血压升高,不能远行,由我代游。我刚刚得到通知,具体的行程目前还不清楚,只知道16号下午会到上海,17号上午离开。会在上海停留一晚。正好有个机会,想与您见个面。不知您是否有空?」

「好的,很期待!」

为了方便联系又加了曾老师的微信。可是,为曾老师准备伴手礼,却令我发愁不已。沈阳故宫、张氏帅府(东北王张作霖、少帅张学良父子的府邸)、北陵(即清昭陵,清朝第二代开国君主太宗皇太极的陵寝)、东陵(即清福陵,是清太祖努尔哈赤的陵寝)等地的纪念品虽好,可这些景区与我家有段距离,临时接到旅行通知,时间上来不及,无法前往。

另外,香肠等熟食,东北白酒、葡萄酒,东北大米,等等,又不适合长途旅行携带。思来想去,最后选定了羊肝羹。羊肝羹具有补肝、养血、明目、清热等保健功效,并且住家附近的超市就有销售。于是赶到超市,将多种口味羊肝羹,各选几盒装入行囊。

没想到,小小的羊肝羹,却引发了曾老师的好奇,品尝之余,还特在报刊上刊出〈羊羹,何须舍中文就日文!〉一文。拜读后才令我了解到羊肝羹的前世今生。原来,羊羹源于我们中国,并非为日本的点心。「现在的羊羹,大约是在南宋时由佛教禅宗的僧人传入日本,由于佛教严禁杀生,动物胶以赤小豆或其他成分取代,渐渐演变成现在这个果冻状的豆制品甜食。」

记得,那天抵达上海已是傍晚时分。跟导游妹妹请了几个小时的假,便去拜会曾老师。事先早与曾老师定好,在徐家汇地铁14号出口处见面。

我在中华艺术宫(原上海世博会中国馆)下了旅行团大巴车,转乘地铁前往目的地。第一次到上海,很是担心会听不懂软软糯糯、清润玲珑的上海话,没想到地铁里的工作人员,却讲了一口流利标准的普通话,并且耐心详细地告诉我:「你在中华艺术馆站乘坐地铁8号线,开往市光路站方向,到陆家浜站下车;再换乘地铁9号线,开往松江南站方向,到徐家汇站即可。」

出了地铁,蜿蜒曲折,竟走了好久才找到徐家汇14号出口。当我乘坐扶梯走出地铁口时,便看到一个高大的身影,老早就站在约定地点。我赶忙上前打招呼:「曾老师您好,我是您的粉丝朱同庆。」

「你好你好!」曾老师露出笑容,向我打招呼。

曾老师给我留下的第一印象,便是和蔼可亲,一点不摆教授的架子。刚见面,便关心我有没有吃晚饭,要不要去吃些点心。我受宠若惊,连忙回答,在车上吃了些,还不饿。其实,由于旅途颠簸,肚子老早就唱起了「空城计」,可因告假而出,时间受限,不敢耽搁,便言语搪塞。

曾老师本人要比手机里的照片帅气好多,个子高高的,「白天一米八一,晚上一米八零。」曾老师诙谐地说。那天,曾老师穿的是一件浅色棉麻的休闲衬衫,墨绿色的休闲裤,温文儒雅,散发着浓浓的书卷气。

我俩坐在路旁的休息椅上聊天。「曾老师,您去过沈阳吗?」我问道。

「去过的,不过是在多年以前了,跟着旅行团游东北。沈阳、长春、哈尔滨都去过。」曾老师回答道。

曾老师知道我平时喜爱阅读,也喜欢涂鸦小文,便鼓励我不要考虑那么多,写就是了,要多多投稿。

曾老师对我说:「你可以试试投稿台湾的旺报『两岸征文』版面,只要是关于两岸的文章,都可以投稿。编辑老师更是非常认真负责。」

「那我写些什么呢?」我的大脑空空如也。

「你可以试试『大陆人看台湾』版面,」曾老师说,「你也可以写写你身边的台湾人啊,比如说我啦!」

「好的好的。」我满口应承。

走笔至此,的确要跟曾老师道个歉。虽然,信心满满答应下来,却迟迟未敢动笔,就连涂鸦此篇小文,竟也删删改改,打磨了近二个多月的工夫。我确实存有顾虑,很是担心自己的拙词烂笔,不能真切描绘出曾老师在我心目中的真实形象。

一点不夸张地讲,曾老师在我心目中可谓台湾人好品质的典范。那次与曾老师见面时,一个小细节令我记忆犹新。曾老师欲打喷嚏,赶忙先从裤兜里掏出手帕来捂口,打过喷嚏,再用手帕揩试。咦,手帕!现在谁还会用啊,纸巾多么方便,用过潇洒一扔,「方便快捷」!

随兜揣手帕对于曾老师来讲,不足为奇。曾老师有一条微博,竟莞尔道,自己的撞「包」率为零。原来,曾老师的书包已经用了近二十年,书包上的破洞早已补了又补,缝过再缝。

曾老师每逢到上海,定会去光顾一家修鞋摊,还自称是「小皮匠」的老主顾。曾老师有几双特别喜欢穿的鞋子,均已穿了一纪之久,定期总是要缝线、黏胶保养一番。曾老师称,这位上海皮匠,不仅手艺精湛,价格也很公道。故此,来上海总会顺便带几双鞋子过来做保养。

曾老师洞察力极强,总能捕捉到平凡生活中的点滴美好。早在2015年,曾老师到上海过暑假,为皮匠拍摄的照片,还获得2016年上海《新民晚报》的街拍奖哩!

「新三年,旧三年,缝缝补补又三年。」曾老师常常如是说。其实,曾老师的衣裤,何止要穿九年!曾老师有条常穿的户外休闲裤子,竟是2007年买的。原本是长裤,由于穿的时间过长,破洞处不计其数,经过多次缝补,依旧照穿不误。后来,破洞实在过多,心灵手巧的师母,竟把它裁成了短裤。「我觉得挺有特色的。人家的破裤子是刻意设计,我的是浑然天成。 」曾老师风趣地说。

曾老师有件Polo衫,是1990年代中在美国读博时买的。曾老师对这件衣服格外偏爱:「面料、颜色统统喜欢,这一穿就穿了近三十年,如今依旧再穿。」

有粉丝留言,曾老师您也太节省了吧!曾老师回复:「合理的节俭,加上真心的喜欢!」

有的粉丝则赞许道:「您是我见过的最朴素的老师,没有之一。」曾老师却谦虚地回复:「不会吧?很多老师都既朴素又刻苦呢,我只是个普通人罢了!」

可当有粉丝称,曾老师是在践行节俭的中华民族传统美德时,曾老师却当仁不让道:「我也是光盘行动的实践者,不浪费食物!」

其实,生活中的曾老师,并非一味节俭,在购买书籍上却毫不吝啬。在曾老师的书斋「不知汉斋」,也就是曾老师的办公室里,林林总总的书籍,堆得满坑满谷。其中,镇斋之宝还要数摆在书柜显眼处,一整套原版的《牛津英语词典》第二版。1989年出版,装帧精美,价格不菲,难怪曾老师称其为自己的宝贝!

而曾老师珍藏了三十多年的一套《放眼中国》,使我羡慕不已。我照样到处寻找,始终未果。

难逢此等宝贵机会,便趁机向曾老师请教如何才能写出好文章。

「生活中有许多小物、琐事,只要能够细心观察品味,就能散发出光芒。张开眼睛,打开心扉!」曾老师如是说。

有了曾老师的指导与鼓励,我便勇于涂鸦投稿。偶有小拙文刊出,便会第一时间与曾老师分享。「恭喜!继续体验,继续写!」曾老师总会给予一番鼓励,却又不忘叮嘱,「文章最好多点感情,不要为写而写。」

约莫着时间差不多了,曾老师便招呼我到徐家汇天桥上,欣赏一下绝美的上海夜景,并向我讲述了徐家汇名字的由来。

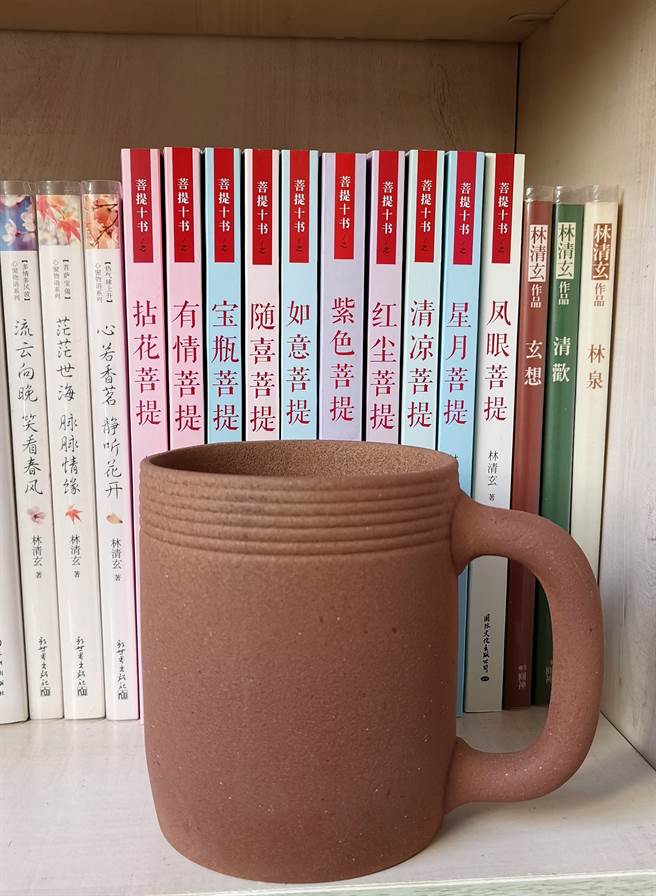

离别时,曾老师还特别送我一个杯子留作纪念。杯子不仅别致,更有个好听的名字:「还原烧」。手工制作,泥土本色,温润质朴,使我爱不释手。舍不得拿来用,一直摆放在书柜里与书为伴。(朱同庆/沈阳)