吴志强/深陷泥淖的吸毒者,法律该如何协助?

▲阿力:「我一直不明白,人为什么吸毒?直到昆哥和阿芬死了之后,我才想通,原来这一切都源自空虚。那到底是空虚恐怖?还是毒品恐怖?」(电影《门徒》剧照/视觉中国CFP)

2007年香港导演陈可辛和尔冬升联手推出的电影《门徒》,相信台湾的民众并不陌生,当时饰演阿力的吴彦祖深深吸引了作为观众的我的目光,并不是吴彦祖的帅,而是前揭在剧中的台词。

以往可能很难理解,但在近期相关系列报导后,一般民众应该比较能够理解施用毒品的人,往往因本身所处的环境连结(家庭、朋友、社会)不够而反复施用,也因此不仅仅是生理上的瘾头戒除就能解决问题,更不是刑罚、监禁就能根治。建立「连结(bonding)」才是断绝毒瘾的关键。

毒品法庭没有放弃刑事处罚

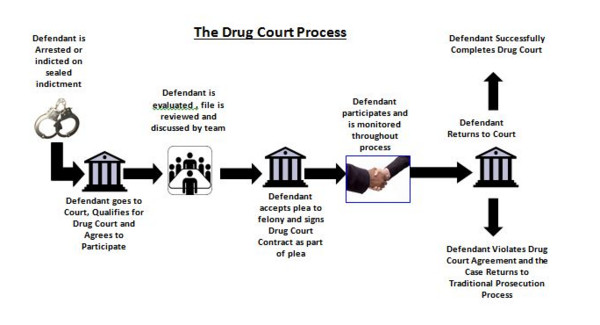

从美国演员Ryan O’Neal之子Redmond O’Neal吸毒复发的国外新闻来看,他后来仍是进入监狱监禁;如果从下图──毒品法庭的程序来看,部分倡议者认为有了毒品法庭将没有监禁的说法大有问题,因为「毒品法庭并不会溺爱成瘾者」,国权强制力与医药治疗模式(或公共卫生模式)必须携手并进,当后者对施用毒品者无效、施用毒品者故态复萌时,对有毒品法庭的美国而言,国权强制力将会是最好的回应方式。简单来说,毒品法庭并没有放弃刑罚处遇,而是利用要棍棒或是给糖果的心理,当给你糖果而你又违反约定时,随伺在侧的棍棒将如落雨般而下。

▲美国毒品法庭的流程。(图/翻摄自美国纽约州Albany检察署网站)

毒品法庭可能存在的问题

毒品法庭的构想源自「问题解决法庭」,作为新形态的司法处遇,有毒品法庭的地方,不难想像也会有酒驾法庭(DWI court)、赌博法庭(gambling court)、家暴法庭(DV court)、精神卫生法庭(mental health court)等等倡议。毒品法庭虽然主张是其和传统法庭的功能不同,有着司法积极面向,法官将受到专业知识的训练,共同讨论治疗及倾听参与者的意见,强化家庭、交友圈及民间团体给予戒瘾的动力;然而我们可以设想到下列几个问题:

一、当施用毒品者面临刑罚处遇和治疗处遇措施二择一时,可想而知其当然会选择治疗措施,以后的事情以后再说,另一种强制的形态「启蒙式的强制」(enlightened coercion)。

二、毒品法庭以「认罪」为前提,主张无罪者有无法参与的困境,当「认罪」有前揭自愿性的问题时,能否让施用毒品的被告在同意前真切地认知到将会面临到将来可能承受更多的不利益?

三、毒品法庭是否过分地干涉了该成年人的生命形式(life-style)?会不会限制戒除毒瘾期间不允许生育?会不会要求每个礼拜要去教堂做礼拜?或者会不会规划了一连串的课程要求该成年人去上课?如果会,会否接受治疗措施时已经怀孕,但被建议人工流产并且在确保戒除毒瘾前不能再怀孕?与施用毒品者的信仰不同,但法官认为基督教才是唯一救赎,就必须每周去做礼拜?即便该施用毒品者以打零工维持生计,还是要去上一系列的课程,排挤掉打零工的时间?当现代刑事法以重视个人的自律自主决定权为出发时,我们必须去怀疑为什么法官有那么大的权力去帮他人刻划其生命历程?!

四、当毒品法庭的法官将施用毒品的成年人当作是小孩或少年一样时,给予「为你好的『爱』与『关怀』」,施用毒品者答应后却没有做到,毒品法院的法官对施用者的态度会否转变呢?

五、毒品法庭做出的要求会否对于施用毒品者仍属于变相地惩罚,纵使不属于刑事法上的处罚概念,但一系列的要求、干涉加总起来会否比一般刑事程序的量刑还来得重?

六、从美国各州毒品法庭的规划来看,评估行为人的过程会否耗费过多的时间、参与治疗反而受到司法管控的时间更长,导致施用毒品者参与意愿过低?

七、况且,法官终究不是医生,但毒品法庭的法官将会是两个专业领域的霸权结合所创造出「司法&医学」的巨人,即便法官不管接受过多少的专业训练,最终只是拟态式习得另外一个专业领域的知识。然而,对法官而言,重点不在于学会医生所必备的医学知识,而是有柔软、倾听的心,真切听闻所有意见而做出适切地且合理的判断。当拥有庞大裁量权限的巨人,却没有时间或一颗柔软、愿意倾听的心时,会是一个怎样的情况?扪心自问,我国有没有可能大幅地增加财力、物力、人力设立毒品法庭?

八、最后一个盲点,将「成瘾当作是疾病而治疗」时,将会把问题重新归咎到个人身上,毒品法庭重塑施用者个人的责任感时,则再次忽视了施用毒品的问题其实存在你、我身处的环境之中。

▲真实故事电影《遇见街猫Bob》的主角,靠得是社福机构协助戒治、流浪猫Bob带给他和其他人的连结,成功摆脱毒瘾迎向新的人生。(图/视觉中国CFP)

跳脱毒品法庭框架的思考对策

明明知道问题的根源存在家庭、社会及环境之中,明明知道施用毒品是自伤行为,而当代刑事法对自伤行为原则不处罚,为何始终无法放弃将施用毒品行为入罪化?王皇玉教授多年前已点明:一种社会集体意识的反映,对毒品泛滥的恐惧、也因为社会对于个人失去自我控制的恐惧。

美国的毒品法庭既然没有放弃刑事处罚,仍是一种刑罚万能思维的包装,过度地认为个人用意志力禁欲就能解决问题,然而,不放弃刑罚时,问题将永续地存在,因为欲望、空虚、压力不能用刑罚解消。

人道式对待习惯性药物滥用的处遇方式,其最佳策略或许不在于设立毒品法庭,而是采取以下三点:

一、首先,要多管道改变社会公众对待施用毒品行为的偏见、潜在意识,同步翻转施用毒品转变成「药物滥用」,如果法规范整备技术上可行,应整合药事法与毒品危害防制条例,不再使用「毒品」用语。

二、即便不能整备药事法和毒品危害防制条例,或许宜参考「荷兰、葡萄牙」模式。荷兰对于药物滥用者的处遇,交由其他健康和社会福利法规范处理,运用药学、医学、社会及心理学的角度制定风险评估,引进行政罚来处理药物滥用问题;在葡萄牙个人持有超过主管机关同意的药物量时,属于行政不法而非刑事不法,移送成瘾规劝委员会处遇、以及其他扩大戒瘾治疗(公家机关提供免费服务)、使用替代疗法、设立安全注射室,相关药物滥用的减害计划及其他提供职业训练、就业支持、提供住所等复归社会的计划。

三、挹注相当资源在医疗、心理及社福单位,修补个人与家庭、社会间的脆弱及断裂之处,协助个人建立「连结」,自主性地脱离反复施用、药物滥用的回圈之中。(本文转载自吴志强脸书)

●吴志强,花莲地方法院法官、台湾大学法律系博士班。以上言论不代表本公司立场。