汤文章/【砍母头颅无罪】二审大逆转要怪法官吗?

梁姓男子在2018年10月间吸毒后,在家与母亲起冲突,竟跑到厨房拿出菜刀朝母亲猛砍,还把母亲头颅丢到社区中庭一楼,当时引发社会议论。一审判决梁男无期徒刑,近日二审竟改判为无罪,且连个监护、交保都没有,合议庭当庭指示法警,联络桃园市政府卫生局将梁男带回安置。

判决一出,引发诸多讨论。到底在这样的司法处置之下,谁能保护大众的生命安全?怎么放任这些精神病患、吸毒者等不定时炸弹在各地游荡,将人民的生命安全随时随地暴露在危险当中?

高院判决无罪的主要理由是,梁男原就有吸毒习惯,再加上吸食「卡西酮」类毒品,「完全丧失」行为时辨识能力。这是继今年4月底,嘉义地院审理铁路警察遭刺死案,法官以行为时丧失辨识能力,判决杀警的郑嫌监护5年、50万元交保停止羁押后,又一件引发社会议论的判决!

但这两个案子最大的差别在于,精神生病是不能控制的,但吸毒可以。罹患精神病不按时服药以控制病情,致使病情恶化进而杀人,已让人无法原谅;而吸毒已经是犯罪行为,利用吸毒造成心神恍惚杀害自己的母亲更是罪无可逭、天理难容!难道台湾的法律拿这些人一点办法都没有吗?

《刑法》第19条规定,行为时欠缺识别能力者,不罚。这是因为现在刑罚的基础在于责任,责任的基础又在于「辨别是非善恶,以及决定行为的能力」,欠缺这种能力就不需要为行为负责,这叫作「行为与责任同时存在原则」。但又怕这样的规定,会让有心者利用处于这种情形下犯罪,所以《刑法》第19条第3项「故意或过失自行招致精神障碍或心智缺陷」者,不适用免责的规定,法律专业用语上称之为「原因自由行为」(actio libera in causa)。

判决后很多人质疑,梁男在行为时纵然经鉴定结果是无识别能力,但这是吸毒造成的,法官为什么不认为是「原因自由行为」?可是该法条的适用极为严格,只有下述三种情况才有适用余地:

1.「在精神、心智正常时,已有犯罪故意,故意使自己陷入精神障碍状态,实行犯罪行为」。例如:某甲想杀乙,但又不敢,因此故意喝酒,使自己变成精神障碍后,把乙杀死。

2.「已有犯罪的故意后,偶然因过失陷入精神障碍状态而犯罪」。例如:丙想杀丁,但一直没有勇气去做,后来因为与戊、己聚餐饮酒,酒醉变成精神障碍,将身旁的戊误认为丁而动手杀死戊。

3.「原本没有犯罪故意,但客观上可以注意自己喝酒或施用毒品后,会有动手打人的习惯,但自己主观上却不在意」。例如,与朋友聚餐饮酒,陷于精神障碍,而将在旁的人打死。

可是没有证据显示,梁男事前有杀害母亲的故意,也没有预见施用毒品后会产生严重的精神病症状,以及此病状会对他的行为产生影响,因此不符《刑法》第19条第3项「原因自由行为」的规定,仍应依同条第1条判处无罪。

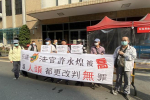

▲高院判处桃园男子梁崇铭弑母案逆转改判无罪,随后由桃园市卫生局与警方人员陪同送往桃园疗养院接受医疗评估。(图/记者沈继昌翻摄)

看来这个案子除非推翻「行为时完全无识别能力」的鉴定结果外,想要用「原因自由行为」的规定来定罪,除非检察官可以证明「吸毒时就有杀害母亲的故意(包括不确定故意)」,以及「要利用吸毒导致识别能力丧失的情状下去杀害母亲」这两项要件,恐怕极为困难。

而这也是「刑罚的极限」!人民再怎么不满,先肉搜承办法官的过往,再来谩骂法官不食人间烟火,是白垩纪恐龙,也无事于补!法官有依照法律及证据审判的义务,这也是法治国家保障人权的基础,人民反而应该回头过来感谢法官无惧于舆论的压力、情感的挣扎,能够理性的逐一审视法条构成要件的该当性,捍卫法律最后的尊严!

每当有这类重大刑案被法院判决无罪时,经常可见检察机关长官,对媒体表示判决结果不符合社会正义、社会期待!可是法院的判决要靠证据,法官本来就没有要做出符合社会正义或社会期待判决结果的义务,反倒是检察机关是不是该去检讨起诉的门槛要不要拉高一些?不要老是等到被判决无罪后再来放话,这形同对于司法公信力再补上一刀!

其实,问题的根源在于行政机关,尤其检察及卫生部门,该如何有效掌握精神病患及吸毒者的行踪,才能作有效的事前预防。但目前居住在精神病院的人数只是众多精神病患的极少数,而传说中的「司法精神病院」也只有在重大刑案发生时才跃上媒体版面,事后仍然船过水无痕。行政机关长期怠忽法治基础建设,每当重大刑案被法官判决无罪,就把判决结果不符合社会正义、社会期待的帽子扣在法官身上,这样公平吗?

好文推荐

汤文章/最高法院法官人数膨胀 金字塔型诉讼制沦口号吗

汤文章/傅崐萁可带职入监?炒股犯行与职务无关

●汤文章,东大国际法律事务所主持律师,国立东华大学财经法律研究所兼任助理教授,曾任法官,国立中正大学法学博士。以上言论不代表本公司立场。