瘜肉癌变机率高 「内视镜黏膜下剥离术」可攻早期大肠癌

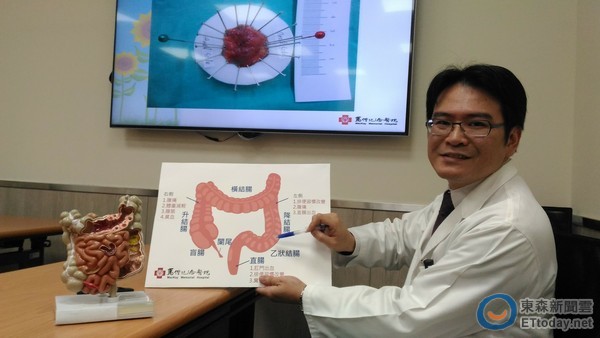

▲马偕医院大肠直肠外科资深主治医师杨靖国。(图/马偕医院提供)

根据研究显示,大肠瘜肉日后演变为癌细胞的比例高,提早发现治疗还是最好的良策。一名68岁病患半年前因粪便带血就医,检查后发现乙状结肠处有一颗2公分的扁平状瘜肉,接受「内视镜黏膜下剥离术(ESD)」,手术时间约1个多小时、5天后出院,目前每3个月返门诊追踪。

大肠直肠癌人数已连续8年高居国人十大癌症之首,但随着癌症筛检的普及率提高,大肠直肠癌的早期发现率也相对增加。根据马偕纪念医院癌症资源中心近2年统计,每年约250人发现大肠直肠癌早期癌前病变,确诊罹癌人数每年约为20人左右。马偕医院大肠直肠外科资深主治医师杨靖国表示,大肠在医学上包括结肠与直肠,其黏膜组织若长出一种凸出于肠道内壁的良性肿瘤就是瘜肉,常见在年龄超过50岁以上的民众。

杨靖国说明,ESD适用于罹患早期大肠癌,扁平状腺瘤性瘜肉大于2公分以上患者,平均住院天数约3-5天,术后第一个月需特别注意饮食状况,建议以低渣饮食为主,避免吃易胀气或不易消化的食物,并观察是否有延迟性出血问题,若术后有产生腹痛或解便大量出血、解黑便等症状,需立即回诊。

由于大肠壁较薄,肠道内有许多皱褶弯曲处,手术还是有风险。杨靖国指出,这项手术穿孔的风险约1.4-10.4%,、部分患者手术时间可能超过5个小时,术后出血平均约为0-12%,但大部分的出血均可直接用内视镜血管夹控制。

不过仍有少数病患不适合进行此类型手术。杨靖国提醒,若病灶已侵犯到黏膜深层、可能产生淋巴转移者,均不建议,而服用抗凝血剂药物的病人是否可以接受此类手术,则需针对个案进行术前评估与用药调整后决定。