李永然/参审,与法官「一起当法官」

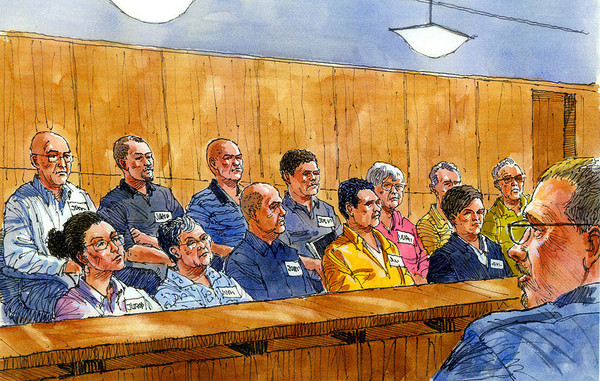

▲人民参审可先渐进式地采取「参审制」,视执行结果评估日后是否改采「陪审制」。(Photo by William Ternay/flicker/示意图)

司法改革国是会议的第四分组在日前针对「人民参与审判议题」增开陪审制公听会。据报载,与会的台湾陪审团协会认为,由于我国常有法官未中立、社会经验不足、承审法官人数少或操守等问题,因此建议引进「陪审团制度」才能找回民众对我国司法的信赖,并且降低司法成本。民间司改会也主张,「陪审制」有:维护法院公平;人民和法官分工分离;法庭活动更贴近民众,并提高检察官举证责任等三项优点。不过,司法院与律师公会全联会的代表则认为,现阶段以「参审制」较适合于我国社会。

由于「陪审制」是透过人民参与审判的方式,借以监督与制衡政府的权力,避免法官或检察官做出偏颇的裁判,并且广纳不同领域的观点,确实可以达到司法多元化与民主化等目的。不过陪审团制度在英美等国已有数百年的发展历程,有其历史、社会与文化的背景,且人民具有高度民主素养与法治意识,对于陪审制的内涵也十分熟悉,陪审制俨然已成为英美社会的一部分。但台湾的民主化不过仅有将近30年的时间,且社会大众普遍重视人情而轻忽法律,再加上公共参与程度不若英美社会,一般人民是否愿意投入审判工作,仍有待评估。况且,台湾社会大众易受新闻媒体或舆论影响(新闻审判、网路民粹),若对于特定事件已有成见,即便实施陪审制,也无法完全避免「未审先判」的问题。因此,台湾是否具备如同英美社会实行陪审制的前提或社会背景,仍值得审慎思考。

在人民参与审判的议题上,现今司法院已先透过「观审制」由观审员就个案的认事、用法与量刑提供意见,弥补专业法官的不足;惟法官就观审员的意见仍可决定是否采纳,参与程度相对不足。如能将现行的「观审制」进化为「参审制」,由参审员与法官共同进行个案审判,不仅让人民实际参与审判,强化司法的多元化与民主化,也可由专业法官避免参审员做出过于偏颇的判决,两者可相辅相成。相较于「陪审制」,如采用「参审制」,对于既有诉讼制度冲击较小,毋宁更适合现今的台湾社会。因此,在人民参与审判的议题上,应先渐进式地采取「参审制」,往后可再视实际执行结果评估是否改采「陪审制」。若直接改采陪审制,将对我国现行诉讼制度造成太大的冲击,反而有可能影响司法体系的稳定。

另一方面,人民对于我国司法机关欠缺信赖的原因,有一大部分是源自于法官个人办案品质与个人操守的问题。对于此一问题,应透过强化「法官退场机制」的方式,汰除不适任的司法官予以解决。因依据《法官法》第49条第1项规定,在符合同法第30条第2项之情事而有惩戒必要时,法官应受惩戒。因此,也呼吁司法机关能积极评估不适任司法官,确实依据《法官法》执行司法官退场机制,切莫再「官官相护」,以确保裁判品质,并提升人民对于司法的信赖感。

●李永然,永然联合法律事务所所长、永然两岸法律事务中心创办人、中华人权协会名誉理事长。以上言论不代表本公司立场。