【司改国是会议周年省思系列五 】陈雨凡/漠视评鉴如同官官相护

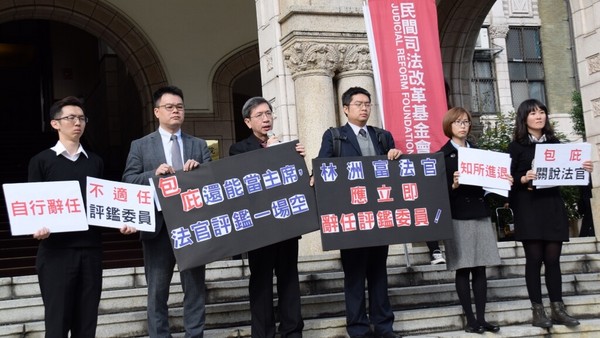

▲民间司改会年初召开「包庇还能当主席,法官评鉴一场空」记者会,要求司法院健全法官评鉴制度。(图/民间司改会)

负责监督、淘汰的司法官评鉴制度,一直都是人民最关切,但却是法官、检察官们有疑虑的制度。台湾在2011年《法官法》通过「前」,对于法官、检察官的监督仰赖「自律」。司法院、法务部设有「评鉴委员会」,成员多是自己人,而且不透明,十多年来认定有违失行为的案件寥寥可数,自律受到严重质疑。

司法官评鉴该怎么走

后来爆发高院法官集体贪渎事件及白玫瑰运动,催生了《法官法》,但却是当年各方折冲妥协下的版本,政治角力的结果,民间要求设置独立于司法院、法务部外的「评鉴基金会」并没有通过,而是在司法院及法务部「隶属下」分别设置「评鉴委员会」,并在评鉴委员会纳入法官、检察官以外的「外部委员」。此外,民间本来诉求评鉴包括个案评鉴加上全面评鉴,但后来仅通过个案评鉴以及「全面评核」。因此,这波立法运动中,建立「他律」不算成功。

但总体来说,评鉴制度从2012年实施至今6年多,司法院在办理法官评鉴较法务部办理检察官评鉴更为积极,民间与官方也都累积经验,并有许多反思与修法的呼声。去年司改国是会议针对评鉴制度也做出多项改革的建议,可惜还没能落实,今年妇女节又爆发职务法庭再审改判陈鸿斌法官事件,但也促使司法院将提出《法官法》的修正草案。

在修法之际,未来评鉴制度要怎么走,有人认为,他律无法找出真正不适任的法官、检察官,应该要回归自律,强化院检首长的监督责任。毕竟在圈内,谁不适任,谁经常跷班、开庭骂人、交友复杂、书类品质低落等,长官心知肚明。

但现实上,曾有某法官审理性侵案时,不顾社工劝阻,在被告面前对被害人进行「人别讯问」,后来陪同的社工向该法官所属的法院陈情,但法院认为法官并没有不当。社工只好转而求助于民间团体请求评鉴,几经波折,最终评鉴委员会认为「情节不重大」决议评鉴不成立,但移请该法官所属法院院长进行职务监督(106年度评字第2号)。类此案例让人对自律没有信心。

本文建议在现阶段以健全他律的评鉴制度,提升评鉴的功能为修法方向,并对此提供几点建议。

全面评核制度应回归评鉴委员会办理

现行的「全面评核」,是指在一定期间内,由司法院、法务部,分别对全体法官、检察官设定项目予以评量,功能是鼓励优良以及「发现问题」。当评核发现法官、检察官有违失行为时,则移付评鉴委员会进行个案评鉴。

全面评核就是司法院、法务部对法官、检察官全体的「自我检视」,自律会有的问题在全面评核也会有。院、部至今共办理2次全面评核,没有任何法官、检察官被移送个案评鉴调查。而且,评核的过程及结果都不公开,外界无从检视评核的实施并进而提出改善建议。资讯不透明下,全面评核结果的公信力受到外界质疑。

因此,全面评核应该回归由「评鉴委员会」承办,院部不宜再介入。并由具有管理、社会学及统计等评量专业的学者专家来订定适当的评核指标。全面评核的指标、结果及处理方式等应适度公开。例如连2次评核都落在最末端的人数、比例,并应说明协助其等改善的方式及成果。一旦发现有具体违失行为时,也可以直接经由评鉴委员会主动进行个案评鉴,发挥监督法官、检察官的功能。

▲司法院秘书长吕太郎表示法官评鉴将作变革。(图/记者吴铭峰摄)

外界对于设置在院、部内的评鉴委员会多有独立性不足的疑虑,尤其是法务部的检评会,独立性受到质疑。例如,第1届检评会委员第1次开会时,时任法务部长曾勇夫到会议现场指定了最高检察署检察官的委员为该次会议主席,引起质疑。后来发现此举的依据是《检察官评鉴委员会组织规程》。而关于检察官评鉴制度最重要的两部子法,分别是《检察官评鉴实施办法》及《检察官评鉴委员会组织规程》,早在评鉴委员会开会前就由法务部依法官法订定完成,不容检评会置啄,这导致检察官评鉴的运作并不能真正独立于法务部外。因此建议相关的办法都应该先征询评鉴委员会后订定。

此外,从委员产生方式来看,以检察官评鉴委员会为例,由检察官3人、法官1人、律师3人、学者及社会公正人士4人组成。其中,法官、检察官及律师身分的评鉴委员是由全体法官、检察官及律师票选产生。4位学者及社会公正人士,则是由司法院、律师公会全国联合会各推举4人,由法务部部长遴聘。实际分析历任检察官评鉴委员的背景,第一届、第二届及第三届分别都只有1位非法律背景的委员,第四届则连1位都没有,这也使外界质疑评鉴决议的观点过于偏狭。

以近来受到关注的性别平等议题为例,某检察官侦办性侵害案件时,在没有社工到场陪同下就讯问被害人(儿童),请求评鉴团体认为应成立评鉴,但检评会认为检察官虽然违反办案规定,但「情节不重大」,不重大的理由仅说是表决未过,不成立评鉴,也没有移请检察署为职务监督(104检评第2号)。

另有检察官侦办外籍移工疑遭雇主性侵案,在不起诉的理由中记载,被害人「当可趁为被告口交之机会,咬伤被告阴茎、大声求救或者发出声响引起邻居、被告母亲注意,进而打断被告之性交行为。」民间团体认为检察官「忽略被害人弱势处境,以其性别刻板印象及性侵迷思偏见,作为不起诉理由,违反检察官伦理」,请求检评会个案评鉴。检评会最后认定该检察官没有不当,还在决议书中记载:「当次被告在未对A女(被害人)有何恫吓或胁迫行为下,被告何以放心将其生殖器放入A女口中,而不怕被利齿所伤?如对A女无相当信任感,衡诸常情,当不致如此。」也就是检评会认为检察官以被害人没有咬伤被告生殖器官作为反击,做为不起诉处分的理由,是很合理的(106年检评字第3号)。

因此,建议评鉴委员会应该增加外部人士的比例,且非法律人士比例过半。让观点更多元化及异质化(例如有性别、心理、司法科学、管理等)。从不同于法律工作者的角度来思考,反应社群多样性的意见。至于外部人士的选任,不该再由司法院及法务部介入,由民主正当性节制监督的角度,可由国会推举的社会公正人士组成遴选委员会,再由遴选委员会选出非法律人的评鉴委员。

人民可以直接请求评鉴、健全当事人程序参与、设置专任委员及专职人员

现行评鉴机制是「巧妇难为无米之炊」。《法官法》立法当年,司法院担忧人民滥行请求评鉴,因此限制案件当事人不得直接请求评鉴,需要透过民间团体或律师公会等组织才能请求,导致案件进不了评鉴委员会。法评会6年来受理件数只有50多件(检评会也差不多),但司法院光一年受理人民陈情案件就有7000多件,数字巨大的落差令人担忧真实的状况无法反应在评鉴委员会受理的案件数上。

据闻司法院的修法方向,已经考虑使案件当事人可以直接请求评鉴。此外,考量人权保障,新住民、移工、原住民、妇女儿童、身心障碍人士等司法实务中易受不公平对待,仍应保留得经由团体请求评鉴的机制。

至于当事人在评鉴程序中应该有完整的程序参与权,例如在程序中表示意见、阅览资料的权利。人民可以请求评鉴后,需要设置专任委员及专职人力处理预期会增加的案件量,以及如果有大量案件时的管理机制,自不待言。

评鉴时效应该延长

个案评鉴时效过短的问题,尤其检察官的部分更为严重。检评会从成立到2017年,16件不付评鉴案件中,就有12件是因为时效驳回(占75%),且都集中在第二届评鉴委员会。

例如,曾有检察官在讯问被告说:「我看你讲话一直抖,我就知道你说谎,可以测谎了啦,我要利害关系先跟你讲清楚,这个事情可大可小」、「你不诚实,我可以变得非常大,我不骗你,会变得非常大喔」、「你不诚实,他鬼魂会回来找你算帐」、「你什么都不知道,等下就收押你」、「你只要诚实,我今天就不要收押你」、「搞不好你被他的鬼魂了,会不会」、「那你完了,他到时会找你,你不诚实的话,你就完了,他有托梦给我说,不诚实的人,他就要找他」等语,检评会虽然认定违反检察官伦理规范,但因为时效已逾2年期间,无法评鉴。

由于侦查案件,受限于「起诉后」或「声请交付审判时」才能阅览卷宗,民众才能备齐资料。但是许多遭起诉的被告在审判程序中疲于奔命,根本无暇顾及对检察官提出个案评鉴请求。等到审判程序告一段落,距离起诉日往往早已超过2年。建议应该要将评鉴时效延长为「受评鉴事实终了之日起,五年内为之。涉及检察官承办个案者,得延长至『裁判确定之日起』三年,或自该案件终结之日起六年」。

评鉴流程应简化

现行个案评鉴机制,评鉴委员会认为有惩戒的必要时,要先请「监察院」弹劾,再由「职务法庭」最终决定是否惩戒,也就是说,评鉴委员会不得迳送职务法庭。但监察院与评鉴委员会各自行使职权,互不隶属,现行制度叠床架屋,导致冗长费时、耗费资源。涉犯性骚扰的陈鸿斌法官,从2014年开启调查到职务法庭再审改判,已耗时4年,而今监察院再度请求再审,能否改变结果仍是未定之数。建议修正的方向是评鉴委员会决定可以直接移请职务法庭审理,不用先经过监察院弹劾。值得注意的是,司法院版的修正草案,在职务法庭增设上级审,使法官、检察官受到更多审级保障,但整个机制更为漫长,恐怕将招致许多批评。

自律=官官相护 放任害群之马=彻底伤害司法

过去的历史经验,司法漠视甚至打压人民的申诉与抱怨,自律与官官相护几乎划上等号。随着时代进步,人民意识到要争取公正公平以及公开透明的司法,因此对于评鉴制度寄望甚深。我们相信爱惜羽毛的司法人员仍是多数,但多数优秀法官、检察官的成果却总是让少数不适任法官、检察官轻易的破坏殆尽。建立评鉴制度的功能,是要能够鉴别出法官、检察官的违失行为,并且依照情节轻重,适当的处置。放任少数害群之马不处理,是彻底的伤害司法,对多数认真者更是不公平。在自律外,健全他律,建立更公正、独立的评鉴机制,不仅能适度的刺激自律,也可以提升司法的公信力。

人民对于司法改革的呼求,蔡英文总统以召开司改国是会议来回应,但会议结束才是改革的开始,能不能落实,端看执政者有没有改革的魄力,呼吁肩负落实重任的许宗力院长及邱太三部长展现决心就从评鉴制度开始。司改国是会议针对评鉴制度改革的决议内容很多,还有职务法庭的部分,本文碍于篇幅无法一一论述,期待司法院做为《法官法》主管机关,把握改革契机,丢掉包袱,提出真正可以解决问题的修正草案,莫让不适任法官、检察官成为人民对司法失望的根源。

►►►随时加入观点与讨论,给云论粉丝团按个赞!

●陈雨凡,律师,民间司法改革基金会执行长。以上言论不代表本网立场。88论坛欢迎网友参与,投稿请寄editor88@ettoday.net