怪异的「紫色尿袋」 医师:别怕!但小心泌尿系统感染

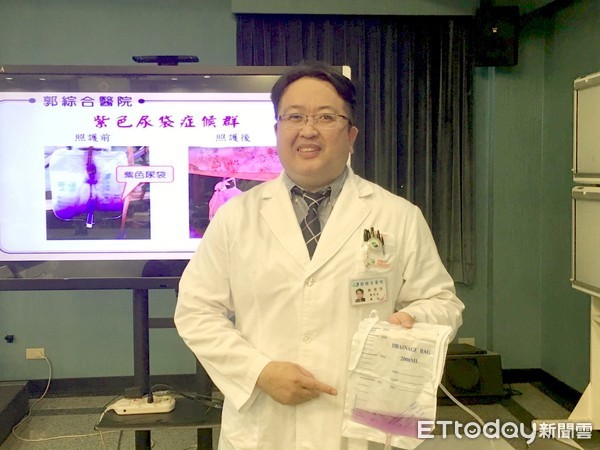

▲郭综合医院家医科廖健男医师指出,「紫色尿袋症候群」是肠道中的色胺酸会被肠道细菌代谢所造成,但也隐藏泌尿道感染的风险,家属应多注意。(图/记者林悦摄)

一名81岁老妇人,有脑中风、膀胱结石、反复性泌尿道感染及便秘病史,目前使用鼻胃管、尿管放置,今年1月初家人发现尿袋呈现怪异的紫色而求诊,郭综合医院家医科廖健男医师诊断为「紫色尿袋症候群」,这是肠道中的色胺酸会被肠道细菌代谢所造成,但也隐藏泌尿系统感染的风险,家属与医护人员应多注意。

廖健男医师看诊后建议个案每日饮水量2000ML,每天吃蔓越莓锭2颗,解大便时以清水冲洗,从尿道口往肛门口擦拭。每日2至3次的会阴冲洗,并保持会阴部的清洁及干燥。至少每2小时检查1次尿布,若潮湿应立即更换。尿袋应悬挂于床边,勿置于地上,且不可高于膀胱,并保持导尿管与尿袋的完整性,并避免脱落,每天应检查导尿管是否阻塞,并以挤通或挤压的方法使导尿管维持畅通。一个月后回诊时,尿袋已呈正常颜色。

廖健男医师说,紫色尿袋症候群(PUBS)这个名词,首次由Barlow与Dickson在1978年提出,指的是集尿系统(包含导尿管与集尿袋)出现紫色变色的情形。由于紫色尿袋临床上较为罕见,且普遍对此现象认识不足,常造成照顾者及医疗人员的压力与紧张,以为病情加剧。

其实导尿管在放置一段时间后,整个集尿系统,包含导尿管及集尿袋,出现色素沉积的现象。颜色从红色、蓝色到不同程度的深浅紫色都有可能,且导尿管与集尿袋有时会分别呈现不同的颜色。且颜色会随时间逐渐加深,尿液的气味也会越来越强烈。根据相关案例分析,紫色尿袋症候群可出现于任何年龄层,但以老年人居多,常发生在长期照护机构、居家照护或长期照护病房的患者,常与行动不便、卧床、慢性便秘及长期使用导尿管有关联。

紫色尿袋症候群的形成机转仍未被完全了解,目前认为与色胺酸(tryptophan,属必需胺基酸)的代谢途径有关,可能的机转是在肠道中的色胺酸会被肠道细菌代谢成靛基质(indole),随后经由肝门循环,在肝脏中被代谢成氧靛基质硫酸盐(indoxyl sulphate),随后被分泌至尿液,被尿中含有磷酸酶(phosphatase)或硫酸酶(sulfatase)的细菌分解成氧靛基质,最后在碱性环境中被代谢成红色的靛红质(indirubin,在缺氧环境中形成)与蓝色的靛质(indigo,在有氧环境中形成),当氧靛基质与靛红质以不同比例混合后,便会产生不同的颜色。

造成紫色尿袋症候群的常见原因:一、碱性尿液;二、导尿管长期置放后造成的菌尿症;三、导尿管的材质;四、慢性便秘及栓剂使用;五、女性;六、身体状况及卫生情形;七、其他可能相关因素:年龄︰紫色尿袋症候群的危险性随年龄增加而升高。脱水︰除了造成尿中的氧靛基质硫酸盐浓度增加,同时因会减少尿量而使尿中细菌浓度增加。摄取色胺酸含量高的饮食,如香蕉及奶酪制品等,可能会增加高危险族群发生紫色尿袋症候群的风险,但此假说仍有争议存在。温度︰较高的温度会使细菌聚生及生长速度增快;但观察发现,即使尿道内的导尿管所处的环境温度较高,但并未有变色的情况,故温度对于紫色尿袋症候群产生的角色仍待商确。

廖健男医师说,紫色尿袋症候群大多发生在长期照护实务中,临床上较为罕见且盛行率不明。大部分的紫色尿袋症候群患者虽无其他症状,但常会造成照顾者及医疗人员的压力。目前认为紫色尿袋症候群属于良性情形,除了泌尿道感染的风险较高之外,并无法证实紫色尿袋症候群会影响患者的预后,只要让家属及医护人员正确的认识紫色尿袋症候群,可以避免许多不必要的检验。但要注意的是,由于紫色尿袋症候群患者,常是免疫功能较差及发生严重感染的高危险群,指导家属有效评估并及早发现泌尿道感染相当重要。