理财周刊/正视外国人在台购买不动产的利与弊

文/庄孟翰

Q:台湾将步日本后尘?根据内政部公布资讯,台湾在今年三月正式步入高龄化社会,并预测2026年全台六十五岁以上老年人口将超过总人口的20%,正式步入超高龄社会。

然而,面对高龄化及少子化的冲击与人口结构的改变,势必冲击未来整体经济,这也让我们必须正视长久以来所忽略的问题,除吸引国际人才外,要如何在中国文攻武吓之下打开国门,欢迎外资来台投资?请教庄教授的意见。

A:台湾面临少子化及高龄化步步进逼,俨然日本翻版,按日本在2060年将由现在的一亿两千六百多万人,缩减至八千六百万人,台湾高龄化的步伐亦正加速中,惟日本系世界第三大经济体,台湾则缺乏这方面的优势。

开放与限缩并非想像中容易

同样面临人口急遽减少的威胁,日本依旧可展现经济强国优势,除非对日本有特殊贡献,否则不轻易开放外国人归化取得日本国籍,一般面对人口的减少,最简单的作法就是吸引外来人口,但这无疑是要打开国家大门,台湾除经济体较小外,对外经贸过度依赖中国,尤其两岸关系更存在复杂的历史纠葛,因此,要谈大幅开放显非想像中容易。

现阶段要想全面开放外国人购屋置产,还是得对中国有一定的设限与提防,否则根据各国经验,包含1997年回归的香港,以及因为中国人到当地购屋置产造成房价狂飙的加拿大与澳洲等国。

依据国发会公布2061年人口推计,高、中、低分别为1949万人、1837.3万人与1707.4万人,其中最严重的是十五至六十四岁人口的剧减,因此,制定「新移民政策」已是燃眉之急。

即使是世界第一大经济体的美国,在九一一事件发生前,每年几乎都有百万移民,透过投资与技术移民,吸纳全球菁英人才,成为世界超级强国。相较台湾即便想采取积极开放政策,又逢中国开出优渥条件,甚至国家政策的补贴,导致台湾的资金、技术、人才早已被掏空。

陆资无孔不入 不可不防

虽然开放外资是件好事,不过难以预防的是中国透过各种手段的渗透或持股、并购等,最近吵得沸沸扬扬的大同公司股权争夺战,更是震撼全体国人!试想如果市场派人士从中国「调回」资金,又觊觎大同公司庞大土地资产的开发,那我们从小琅琅上口的「大同大同国货好」的Slogan岂不就此变了调!

其次,2010年中国最大钟表零售亨得利集团,以外资名义申请来台,斥资九亿元买下忠孝东路四段安泰银行忠孝分行店面,五年后再以十二亿元出脱,获利约三亿元。

另一最受瞩目的是,2011年首件来台推案位于淡水小坪顶的「万通台北2011」建案,有近四成买家为陆资,且个个都大有来头。

事实上,小坪顶过去曾有八家建商在此推案,不幸遭遇亚洲金融危机,八家建商陆续出现财务危机,该地因此又称台北「八挂山」,因此,当万通国际与南国建设携手开发小坪顶建案自是备受关注。根据内政部实价登录显示,每坪价位最低与最高落在35.4万元至65.1万元之间。

此案因为陆资过度集中导致争议不断,内政部遂于2015年以同一社区陆资买方仅能占该社区总户数的10%规范,因而拒绝五十六名当中的四十四名大陆买家过户,不过,四十四名买家因不服而跨海对行政院提起诉愿。

根据规定,大陆人民在台置产必须备齐的资料,包含只要证明自己并非党政军要员,经国防部、国安局及陆委会等单位合议通过后即可办理过户,2017年经过审查后内政部地政司表示,由于44名买家当中并没有党政军要员,不影响国家安全而通过本案,这无疑为日后陆资在台购屋打开大门,影响至为深远。

现阶段陆资在台置产规范

然而,要谈开放,只要检视外国人近年在台购置不动产的登记资料,例如土地及建物是否作为长期投资或短期炒作,即可洞悉其动机为何。

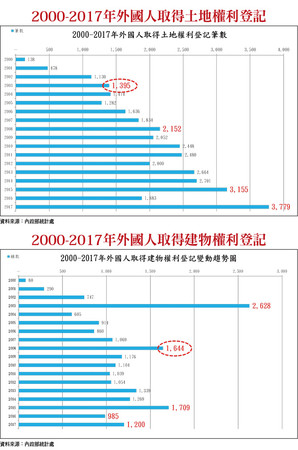

2003年台湾房价起涨点时出现1395笔的大量土地交易,当时,由于较低的基期使得外资有利可图,包括外国人取得建物的权利登记也在同时间爆出2628交易件数。

根据土地法第十七条规定,包含「林地、鱼池、水源地及要塞军备区及领域边境土地不得转移、设定负担或租赁于外国人」。第十八条则规定,「因平等互惠原则,外国人在我国取得或设定土地权利,依条约或其本国法律,中华民国人民得在该国也享有同样的权利」。

事实上,台湾于2002年便开放大陆居民来台置产,不过当初限制较严,实际来台购产的并不多,直到2009年,台湾修订「大陆地区人民在台湾取得设定或转移不动产物权许可办法」,才逐渐松绑陆资在台置产限制,及至2010年两岸签署「海峡两岸经济合作框架协议」,交易量才又逐渐升温。

台湾开放陆资来台,除房产外,对于大陆居民在台,只要领有居留证明文件,并在台居留满四个月后即可参与全民健保。2015年,对于中资来台买房规定,除前述台北万通条款外,再新增加「总额限制」,即陆资每年取得土地上限为十三公顷(约3.9余坪)、建物四百户。长期总量土地一千三百公顷,建物两万户为限。

此外,过去也有「五四三条款」规范,规定大陆居民在台置产仅可贷款五成,在台置产后虽出入境不受限制,惟一年最长可停留四个月,并且三年内不得出售。未来,拟再增加限制,可能将三年的出售期限延长到五年,并规定置产以自住为主,且不得有出租或其他营利行为,此外,将以行政命令明文规定中国人士只能一人购买一户,取代现行以解释令方式施行,明确订定审核要件。

台湾房价基期低 港资陆资觊觎已久

事实上,台湾房产于2008年全球金融海啸后,在钱多利率低情势下,出现不少利基点,不过2016年房地合一税施行前,2015年外国人取得之建物曾出现大量移转情事,一般咸认系假外资的节税运作。至于2016至2017年外国人取得土地出现大量移转情事,应与政府积极导引台商回流息息相关,这应是产业界五缺建言之后,政府积极提供土地,创造就业的正面回应,对于国内经济应是好事一桩。

其次,如将台湾房价与香港对照,显然是小巫见大巫,以台湾精华地段的台北市房价,于1988至2017年间飙涨后再回跌,前期香港与台北市房价互有高低,但在1997年出现分水岭,就2017年房价加以比较,香港160平方公尺高级住宅每坪房价已飙涨至326万元,台北市则为83.3万元,虽然台北房价在全球已算很高,但相较香港于2017年排名全球最贵房价城市的第三位,台湾排名二十,还是便宜许多。

归咎其原因,1997之后中国大量移民,以香港现有747万人已够拥挤,更何况就业、就学与医疗资源的排挤效应,对此,台湾应该要有所警惕!台湾现在仅二千三百五十多万人,如放任陆资透过各种途径移民,后果不堪设想!

与香港相比,台北房价远低于香港,也因香港与台湾地理位置相近,生活型态类似,也让不少香港人选择来台置产,惟仍应格外注意的是,除政治问题之外,如何有效抑制房价之飙涨,以资保障国人之基本居住权益。

虽然台湾房价对香港人来说还算很低,但对于台湾民众而言,仍大喊吃不消,因此,自2014年起,政府祭出打房税制以致近年房价持续下滑,其中,2016年实施边际税率高达45%的房地合一税,不仅直接冲击国内经济,对外资来台投资影响也很大。

根据内政部资料,近年外资取得不动产的数量急剧下滑,实与35~45%的房地合一税率息息相关。

其次,从建筑开发业角度而言,台湾中推计人口即将于2025年出现负成长,因此咸认唯有自由化、国际化才有可能带动经济好转,但房地合一税上路,虽有利打击短期投机,却不利于投资环境,更何况64倍的房价租金比高居全球之冠,此外,租金收益率只有1.57%又是全球最低,加上边际税率45%的房地合一税,三者不利因素加总也都使得台湾房地产处境更加艰难。

其次,如再就经济学的拉弗尔曲线(Laffer Curve)加以探讨税收与税率之间的关系,当税率在一定限度以下时,适度提高税率能增加税收,但超过这一界限,再提高税率反而会导致政府税收减少,美国经济学家阿瑟.拉弗(Arthur Laffer)在1970年代提出这理论点时,即认为当时美国的边际税率(约50%)已经超过了此一限度,这也正是台湾目前面临的两难问题。

对于房地产大幅增税之后,虽然成功抑制房价上涨,不过五箭齐发的结果却适得其反,近年税收已出现短征情事。因此,今后要如何取得平衡点,并兼顾经济成长,仍有待政府官员多加深思熟虑!